Webサイトでよく目にする「パンくずリスト」。実は、検索エンジンの評価やユーザーの使いやすさに役立つだけでなく、いま注目されている LLMO(大規模言語モデル最適化) にも深く関わっています。Google検索はもちろん、ChatGPTやPerplexityなどAIによる検索が広がるなかで、サイトの情報をどう整理し、AIにどう伝えるかがますます重要になっています。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、次のポイントを整理しています。

-

パンくずリストの基本とSEOへの効果

-

AI検索(LLMO)におけるパンくずリストの役割

-

実際にどう設計・実装すればよいかの具体例

-

よくある疑問(FAQ)とその解決方法

難しい専門用語をできるだけかみ砕きながら、SEOとLLMOの両方に効く「内部リンク設計」のコツを紹介します。

LLMO対策に対応したホームページ制作サービスを詳しく見る ➤

パンくずリストとは?(基礎知識)

まずは、基本となる「パンくずリスト」について確認しておきましょう。

パンくずリストは、Webサイトの階層構造を示すナビゲーションで、ユーザーにも検索エンジンにも「このページがサイトのどの位置にあるのか」をわかりやすく伝える役割を持っています。

一般的には、ページ上部に

「ホーム > カテゴリ > 現在のページ」

といった形で表示されるのが一般的です。

定義と役割

パンくずリストは、以下のような役割を担っています。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 現在地の表示 | ユーザーがサイト内のどこにいるかを示す |

| ナビゲーション | 上位階層に戻るための道しるべになる |

| サイト構造の伝達 | サイト全体の構造をユーザーと検索エンジンに伝える |

Google公式ドキュメントでの位置づけ

Googleは、パンくずリストに対する構造化データ(BreadcrumbList)の実装を公式に推奨しています。

特に、情報量が多い大規模サイトや階層が深いECサイトでは効果が大きく、結果として離脱率の低下・滞在時間の向上 → サイト全体の評価アップに貢献します(参考:Nielsen Norman Groupの調査:Breadcrumbs in Web Design)。

ユーザー体験(UX)への効果

パンくずリストは、ユーザーがサイト内で迷子になるのを防ぎます。

「自分がどこから来たのか」「他にどんな関連ページがあるのか」がすぐにわかるため、回遊がスムーズになります。

特に、情報量が多い大規模サイトや階層が深いECサイトでは効果が大きく、結果として 離脱率の低下・滞在時間の向上 → サイト全体の評価アップ に貢献します。

LLMO(大規模言語モデル最適化)とは?

ここからは、本記事のもう一つの主役「LLMO」について整理していきます。

名前だけ聞くと少し難しそうですが、実は「AI検索時代にどうやって自分のサイトを見つけてもらうか」という、とても実践的な考え方です。

定義:「AIに引用されるWeb」への最適化

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPT(OpenAI公式)やPerplexityなどの大規模言語モデル(LLM)が生成する回答の中に、自分のWebサイトの情報が引用・参照されやすくなるように工夫する最適化のことです。

従来のSEOは「検索結果で上位表示されること」がゴールでした。

一方、LLMOは「AIの回答に信頼できる情報源として選ばれること」を目指します。

つまり、「AIにとって読みやすく、信頼できる情報構造を持ったサイト」をつくることがLLMOの本質なのです。

SEOとの違い:「順位」ではなく「引用・回答」

SEOとLLMOは対立するものではなく、むしろ補い合う関係です。GoogleのSEOスターターガイドでも示されているように、基本的なSEO対策はAI検索時代にもそのまま土台となります。

ただし、ゴールは少し違います。下の比較表を見てみましょう。

| 項目 | 従来のSEO | LLMO |

|---|---|---|

| 主な目的 | 検索結果で上位表示 | AI回答で引用・参照される |

| 最適化対象 | 検索エンジンのランキング要素 | 大規模言語モデルの理解プロセス |

| 評価基準 | キーワード関連性、被リンク、専門性など | 情報の網羅性、構造のわかりやすさ、文脈の自然さ |

SEOで整った高品質なサイト構造やコンテンツは、AIにとっても理解しやすく引用しやすい土台になります。

つまり 「SEOの延長線上にLLMOがある」 と考えるとイメージしやすいでしょう。

パンくずリストとLLMOのつながり

では、この記事のテーマである「パンくずリスト」はLLMOにどう関わるのでしょうか?

ポイントは、パンくずリストがサイト全体の 「文脈」や「構造」 をAIに伝えるシグナルになることです。

-

パンくずリストの階層をたどることで、AIは「この記事は大きなテーマの中でどこに属しているのか」を理解できる

-

内部リンクと組み合わせることで、関連ページ同士の関係性もAIに伝わりやすくなる

-

その結果、AIは「このサイトは体系的に情報を整理している」と判断し、回答の情報源として選びやすくなる

つまり、パンくずリストは SEOの内部リンク強化だけでなく、AIに引用されやすくする仕組み としても重要な役割を果たしているのです。

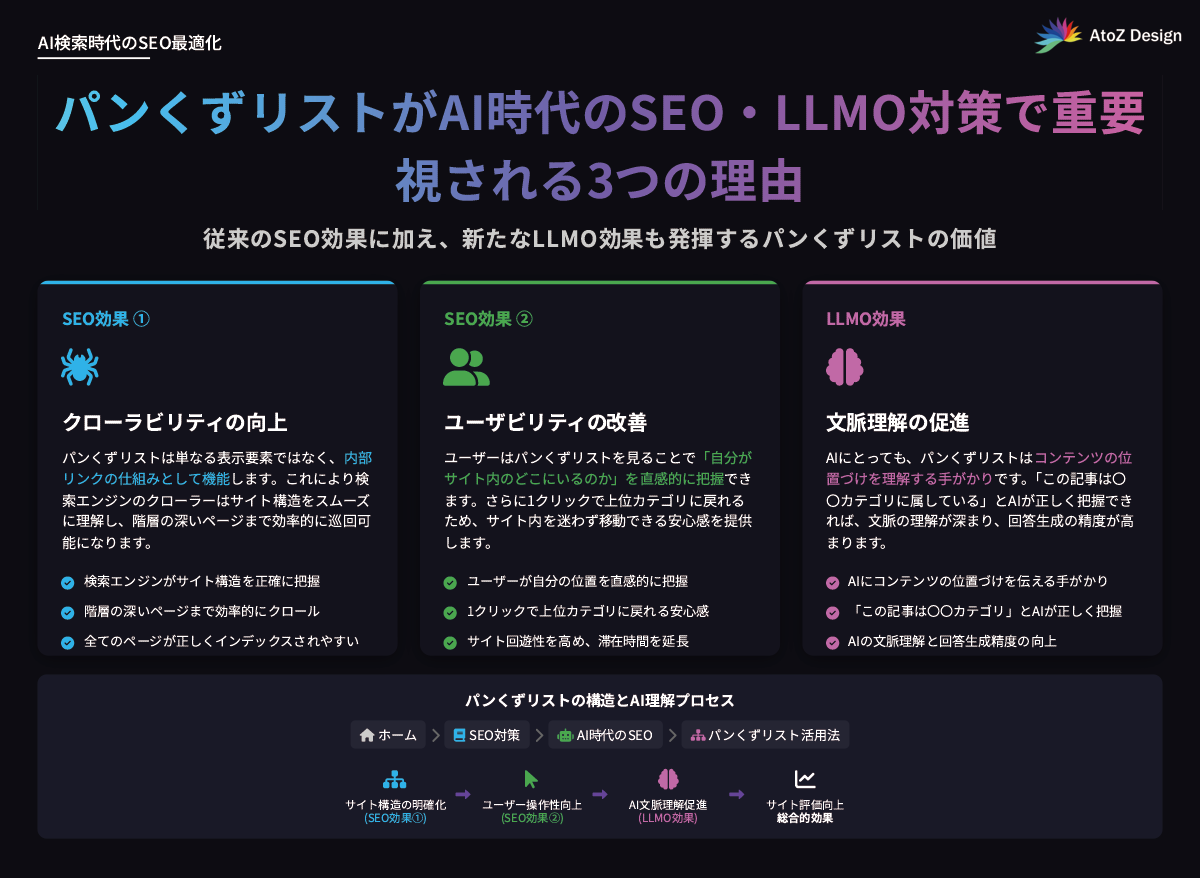

パンくずリストがAI時代のSEO・LLMO対策で重要視される3つの理由

これまでの内容をまとめると、パンくずリストがAI時代に注目される理由は、従来からのSEO効果に加え、新たにLLMO(大規模言語モデル最適化)においても有効に働くからです。

【SEO効果①】クローラビリティの向上:サイト構造を正しく伝える

パンくずリストは、単なる表示要素ではなく内部リンクの仕組みとして機能します。

これにより検索エンジンのクローラーはサイト構造をスムーズに理解し、階層の深いページまで効率的に巡回可能になります。

結果として、すべてのページが正しくインデックスされやすくなるため、サイト全体の評価向上につながります。

【SEO効果②】ユーザビリティの改善:回遊性を高める

ユーザーはパンくずリストを見ることで「自分がサイト内のどこにいるのか」を直感的に把握できます。

さらに1クリックで上位カテゴリに戻れるため、サイト内を迷わず移動できる安心感を提供します。

この仕組みは回遊性を高め、滞在時間の延長や離脱率の低下を促し、間接的にSEO評価の改善に寄与します。

【LLMO効果】文脈理解の促進:AIに情報の関連性を伝える

AIにとっても、パンくずリストはコンテンツの位置づけを理解する手がかりです。

「この記事は〇〇カテゴリに属している」とAIが正しく把握できれば、文脈の理解が深まり、回答生成の精度が高まります。

その結果、AIが引用する情報源としてサイトが選ばれる可能性が大幅に高まるのです。

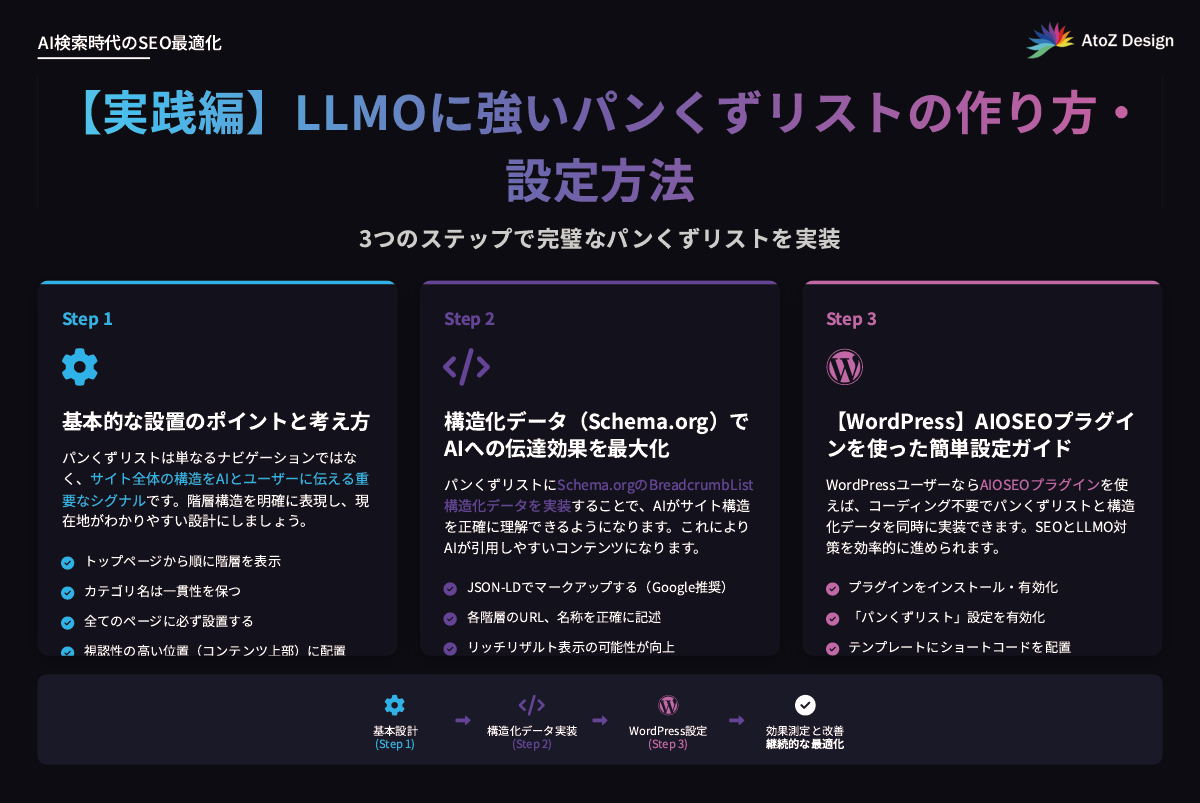

【実践編】LLMOに強いパンくずリストの作り方・設定方法

それでは、実際にLLMOに強いパンくずリストを設置するための具体的なステップを見ていきましょう。

Step1. 基本的な設置のポイントと考え方

まずは、パンくずリストを設置する上での基本的なルールと考え方を押さえましょう。

適切な設置場所:ユーザーとクローラーが見つけやすい位置に

パンくずリストは、ユーザーとクローラーの両方がすぐに見つけられる場所に設置するのが原則です。

一般的には、ページのヘッダー下やメインコンテンツの直上が最も効果的とされています。

スマートフォンで表示した際にも、見やすくタップしやすいデザインになっているかを確認しましょう。

論理的な階層構造:サイトのカテゴリ構造を正しく反映させる

パンくずリストは、あなたのサイトのディレクトリ構造やカテゴリ分けを正確に反映している必要があります。

例えば、URLが /category/item/ となっているのに、パンくずリストが「ホーム > 別のカテゴリ > 商品」となっていると、ユーザーもAIも混乱してしまいます。

サイトの論理的な構造とパンくずリストの表示に一貫性を持たせましょう。

アンカーテキスト:キーワードを含めつつ簡潔で分かりやすく

パンくずリストの各階層に表示されるテキスト(アンカーテキスト)は、ユーザーがクリックしたくなるような、簡潔で分かりやすいものにしましょう。

その上で、関連するキーワードを自然な形で含めると、SEO効果をさらに高めることができます。

ただし、キーワードを詰め込みすぎると不自然になるため注意が必要です。

Step2. 構造化データ(Schema.org)でAIへの伝達効果を最大化

LLMO対策としてパンくずリストの効果を最大化する鍵は、「構造化データ」の実装にあります。

なぜ構造化データが必要?検索結果のリッチスニペット表示にも繋がる

構造化データとは、検索エンジンやAIに対して、その情報が何であるかを明確に伝えるための「タグ」のようなものです。

パンくずリストに構造化データを実装することで、AIはその階層構造を100%正確に理解できます。

さらに、Googleの検索結果でパンくずリストが階層的に表示される「リッチスニペット」という効果も得られます。これにより、検索結果画面での視認性が高まり、クリック率の向上が期待できます。

パンくずリスト用の構造化データ「BreadcrumbList」は、Schema.orgで定義されている仕様に基づいており、検索エンジンが正確に解釈できるように設計されています。

推奨形式はJSON-LD!具体的なコード記述例

Googleは、パンくずリストの構造化データを「JSON-LD」という形式で記述することを推奨しています。

以下に、実際のコード例と各プロパティの解説を掲載します。

JSON-LDコード記述例:

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "BreadcrumbList",

"itemListElement": [{

"@type": "ListItem",

"position": 1,

"name": "ホーム",

"item": "https://example.com/"

},{

"@type": "ListItem",

"position": 2,

"name": "カテゴリ",

"item": "https://example.com/category/"

},{

"@type": "ListItem",

"position": 3,

"name": "現在のページ",

"item": "https://example.com/category/current-page/"

}]

}

</script>

プロパティの説明:

| プロパティ | 説明 |

|---|---|

@context |

構造化データの辞書を指定します。 |

@type |

構造化データのタイプ(BreadcrumbList)を指定します。 |

itemListElement |

パンくずリストの各要素を定義します。 |

position |

階層の順番を数字で指定します。 |

name |

表示される階層名を指定します。 |

item |

対応するページのURLを指定します。 |

Step3. 【WordPress】AIOSEOプラグインを使った簡単設定ガイド

もしあなたがWordPressを利用しているなら、SEOプラグインを使えば専門知識がなくても簡単にパンくずリストと構造化データを実装できます。

ここでは、人気のプラグイン「All in One SEO (AIOSEO)」を使った設定方法を解説します。

| ステップ | 操作内容 |

|---|---|

| 1. インストールと有効化 | WordPressの管理画面から「All in One SEO」を検索し、インストールして有効化します。 |

| 2. パンくずリスト設定画面へ | 管理画面の左側メニューから「All in One SEO」→「検索の外観」→「パンくずリスト」タブを選択します。 |

| 3. 設定の有効化と表示設定 | 「パンくずリストを有効化」のトグルをオンにします。その後、「区切り文字」や「ホームページのリンク」など、表示方法をサイトのデザインに合わせて調整します。 |

| 4. サイトへの表示 | 設定画面に表示される「ショートコード」を投稿や固定ページに貼り付けるか、「PHPコード」をテーマファイルに記述することで、サイト上にパンくずリストが表示されます。 |

AIOSEOを使えば、上記の手順だけで構造化データも自動的に出力されるため、非常に効率的です。

難しいコードを直接編集する必要がなく、初心者の方でも安心してLLMO対策を始めることができます。

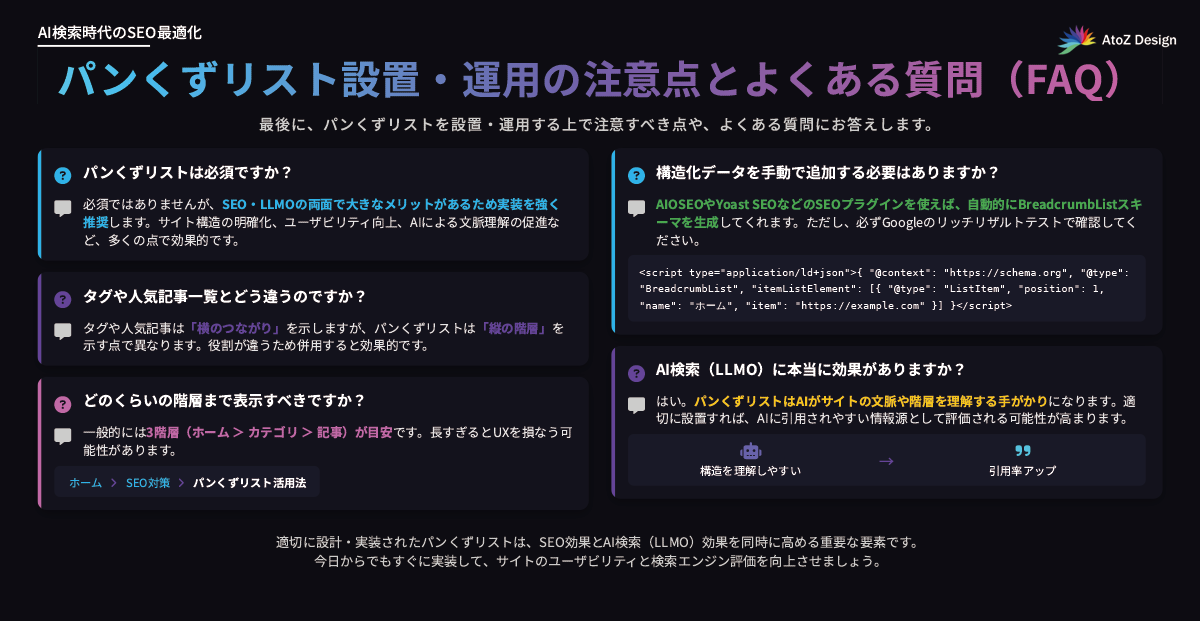

パンくずリスト設置・運用の注意点とよくある質問(FAQ)

最後に、パンくずリストを設置・運用する上で注意すべき点や、よくある質問にお答えします。

パンくずリストは必須ですか?

必須ではありませんが、SEO・LLMOの両面で大きなメリットがあるため実装を強く推奨します。

タグや人気記事一覧とどう違うのですか?

タグや人気記事は「横のつながり」を示しますが、パンくずリストは「縦の階層」を示す点で異なります。役割が違うため併用すると効果的です。

どのくらいの階層まで表示すべきですか?

一般的には3階層(ホーム > カテゴリ > 記事)が目安です。長すぎるとUXを損なう可能性があります。

構造化データを手動で追加する必要はありますか?

AIOSEOやYoast SEOなどのSEOプラグインを使えば、自動的にBreadcrumbListスキーマを生成してくれます。ただし、必ずGoogleのリッチリザルトテストで確認してください。

AI検索(LLMO)に本当に効果がありますか?

はい。パンくずリストはAIがサイトの文脈や階層を理解する手がかりになります。適切に設置すれば、AIに引用されやすい情報源として評価される可能性が高まります。

LLMO対策ができるのおすすめのホームページ制作会社を探したい方はこちらもどうぞ ➤

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選【2025年最新版】

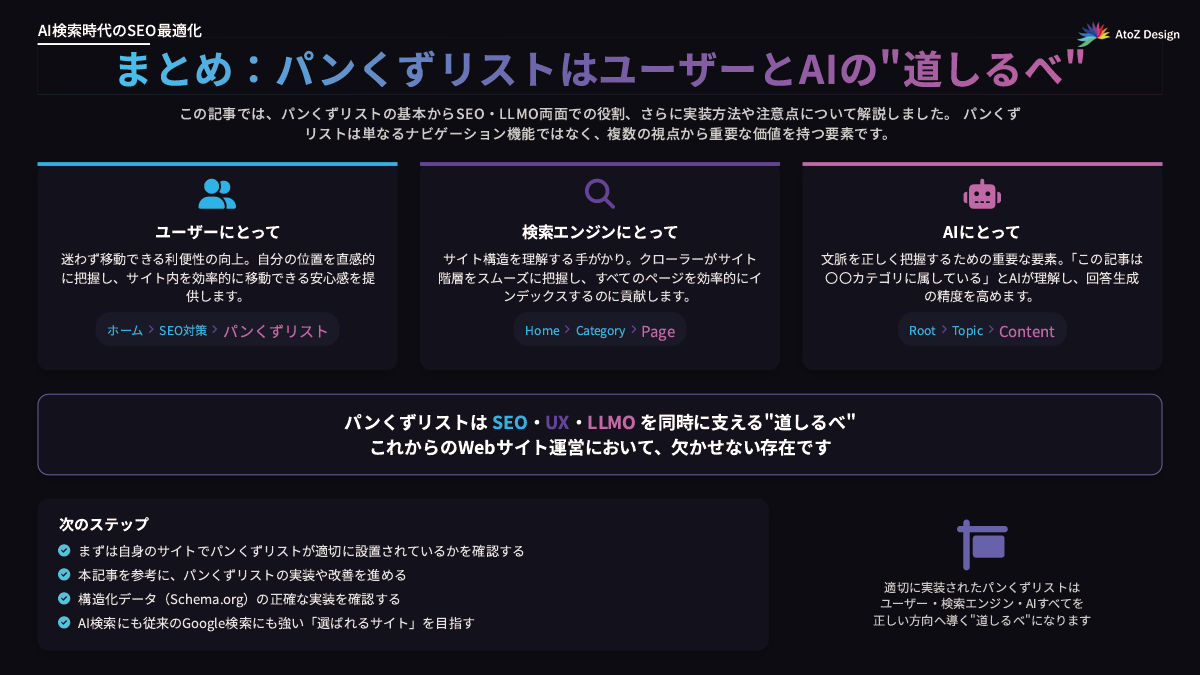

まとめ:パンくずリストはユーザーとAIの“道しるべ”

この記事では、パンくずリストの基本からSEO・LLMO両面での役割、さらに実装方法や注意点について解説しました。

パンくずリストは単なるナビゲーション機能にとどまらず、ユーザーにとっては迷わず移動できる利便性の向上、検索エンジンにとってはサイト構造を理解する手がかり、そして AIにとっては文脈を正しく把握するための重要な要素 となります。

つまり、パンくずリストは SEO・UX・LLMOを同時に支える“道しるべ”。

これからのWebサイト運営において、欠かせない存在だといえるでしょう。

まずは、ご自身のサイトでパンくずリストが適切に設置されているかを確認してみてください。必要に応じて、本記事を参考に改善を進めれば、AI検索にも従来のGoogle検索にも強い「選ばれるサイト」へと近づけます。

SEOもLLMOも両立できる内部リンク設計をプロに相談しませんか?

パンくずリストはSEOだけでなく、AI検索に選ばれるための重要な“文脈設計”でもあります。

とはいえ、実際には カテゴリの整理・内部リンクの最適化・構造化データの実装 など、多くの工夫が必要です。

AtoZ Designでは、美容室・飲食店・クリニック・建築業など、幅広い業種のサイトを対象に、以下のような施策を行っています。

-

パンくずリスト+内部リンク設計で、AIに伝わるサイト構造を構築

-

FAQや事業者情報などの構造化データを実装し、引用されやすさを強化

-

SEOとMEO(Googleマップ対策)もあわせた地域ビジネス向け施策

AI検索に強いサイトづくりは、もはや一部の大企業だけの話ではありません。

地域の美容室や飲食店などの中小規模ビジネスこそ、AIに見つけてもらえる仕組みが必要です。

「AIにもユーザーにも選ばれるWebサイト」を目指すなら、ぜひ一度ご相談ください。

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス