被リンクは、これまでSEOで外部からの信頼を示す重要な指標でした。しかし今のAI時代では、どんな相手から、どんな信頼性をもってリンクされているかが評価の中心に。

被リンクは「数」ではなく「質」で測られる時代へと進化しています。本記事では、SEOとLLMOの両側面から、“AIに信頼される被リンクの質と設計方法”を解説します。

▶ AtoZ DesignのLLMO・AIO(AI検索最適化)に特化したホームページ制作とコンサルティングサービスを見る

被リンクとは何か|SEOの基本構造と信頼のメカニズム

被リンク(バックリンク)とは、他のサイトから自社サイトへ向けられたリンクを指し、SEOの根幹を支える重要な指標です。検索エンジンはこのリンクを「信頼の証」として評価し、どのサイトが信頼に値するかを判断します。単なるリンクの数ではなく、誰から・どのような文脈でリンクされているかが検索評価に直結する時代へ。被リンクは“票”ではなく、信頼構造そのものとして進化しています。

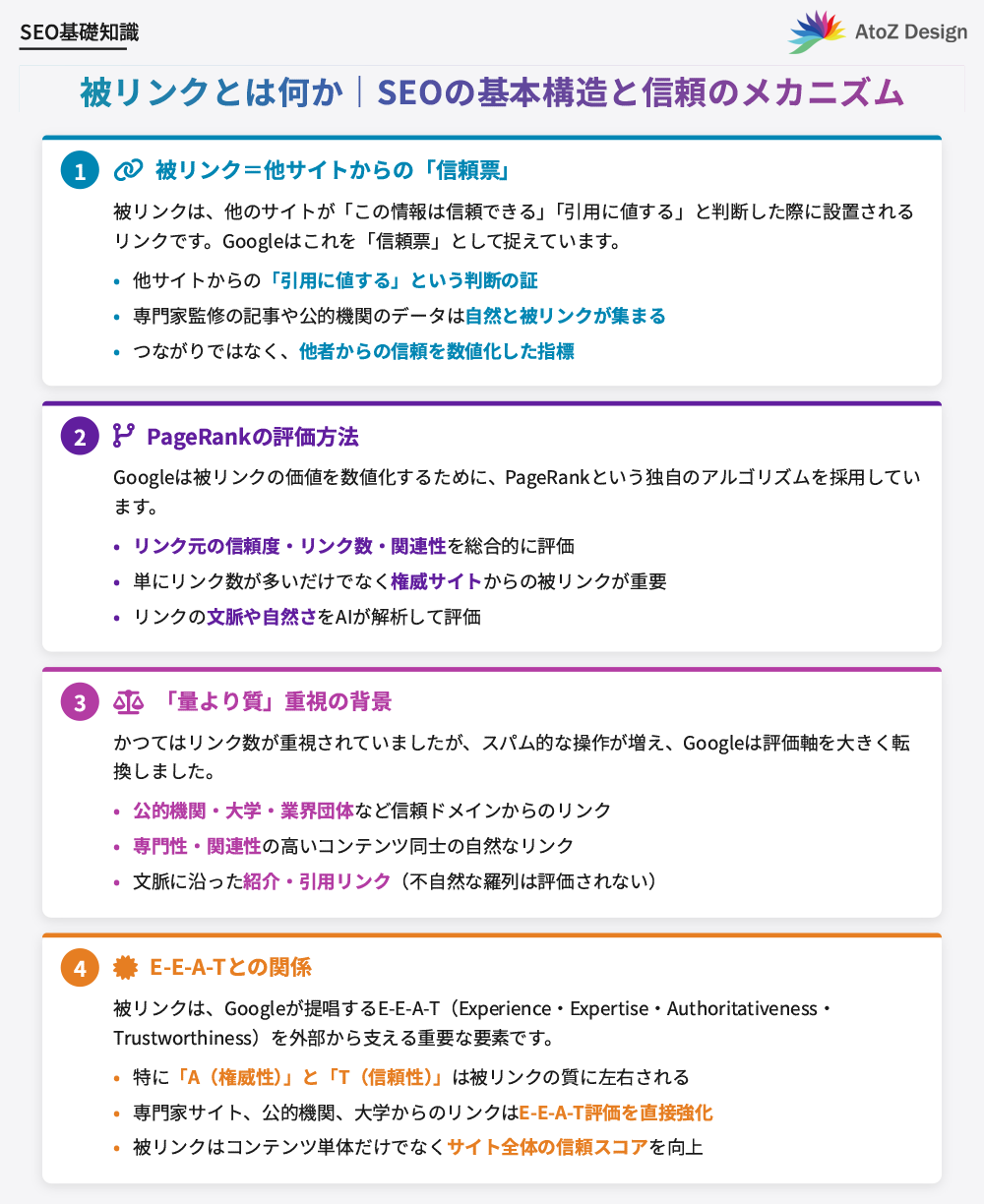

被リンク=他サイトからの「信頼票」

被リンクは、他のサイトが「この情報は信頼できる」「引用に値する」と判断した際に設置されるリンクです。Googleはこれを「信頼票」として捉え、被リンクを多く集めるページほど、他者からの支持が高いと判断します。たとえば、専門家監修の記事や公的機関のデータに基づくページは、自然と他サイトからリンクされやすく、信頼性と権威性の可視化につながります。

つまり、被リンクとは単なる“つながり”ではなく、他者からの信頼を数値化した指標です。この信頼の連鎖こそが、Googleがコンテンツの価値を測る土台となっています。

GoogleのPageRankにおける被リンクの評価方法

Googleは被リンクの価値を数値化するために、PageRank(ページランク)という独自のアルゴリズムを採用しています。これは、リンク元の信頼度・リンク数・関連性などを総合的に評価し、ページ全体のスコアを決定する仕組みです。単にリンクの数が多いだけでは評価されず、権威のあるサイトからの被リンクが高く評価されます。

また、リンクが自然に貼られているか、文脈的に意味を持っているかも重要です。GoogleはAIを用いてリンクの意図を解析しており、質と関連性の高い被リンクほどSEO効果が持続的に発揮されます。

「量より質」が重視されるようになった理由

かつてのSEOでは「被リンクの数」が上位表示の鍵とされていましたが、スパム的なリンク操作が増えたことで、Googleは評価軸を大きく転換しました。現在は、リンク数よりも信頼できるサイトからの自然なリンクが重視されています。

特に以下のようなリンクが「質の高い被リンク」として評価されます。

-

公的機関・大学・業界団体など、信頼ドメインからのリンク

-

専門性・関連性が高いコンテンツ同士の自然なリンク

-

文脈に沿って紹介・引用されたリンク(不自然な羅列ではない)

このように、被リンク戦略の目的は「量の獲得」から、“質のある引用関係の構築”へと進化しています。

被リンクとE-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)の関係

被リンクは、Googleが提唱するE-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)を外部から支える重要な要素です。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

特に「A(権威性)」と「T(信頼性)」は、どのようなサイトからリンクされているかによって大きく左右されます。専門家サイト、公的機関、大学、業界団体などからのリンクは、そのページのE-E-A-T評価を直接的に強化します。

また、被リンクはコンテンツ単体の評価にとどまらず、サイト全体の信頼スコアを押し上げる効果もあります。つまり、E-E-A-Tの実現には、被リンクの“質的な信頼”が不可欠なのです。

被リンク戦略が進化している理由|AI時代の評価軸を理解する

SEOにおける被リンクは、これまで外部からの評価として機能してきましたが、現在はその“評価のされ方”が進化しています。AIが文脈を理解し、信頼性を総合的に判断するようになったことで、被リンクは単なる外部評価ではなく、AIに信頼される構造的な証拠へと変わりました。いま求められているのは、数ではなく「AIが理解できる信頼の文脈」を設計することです。

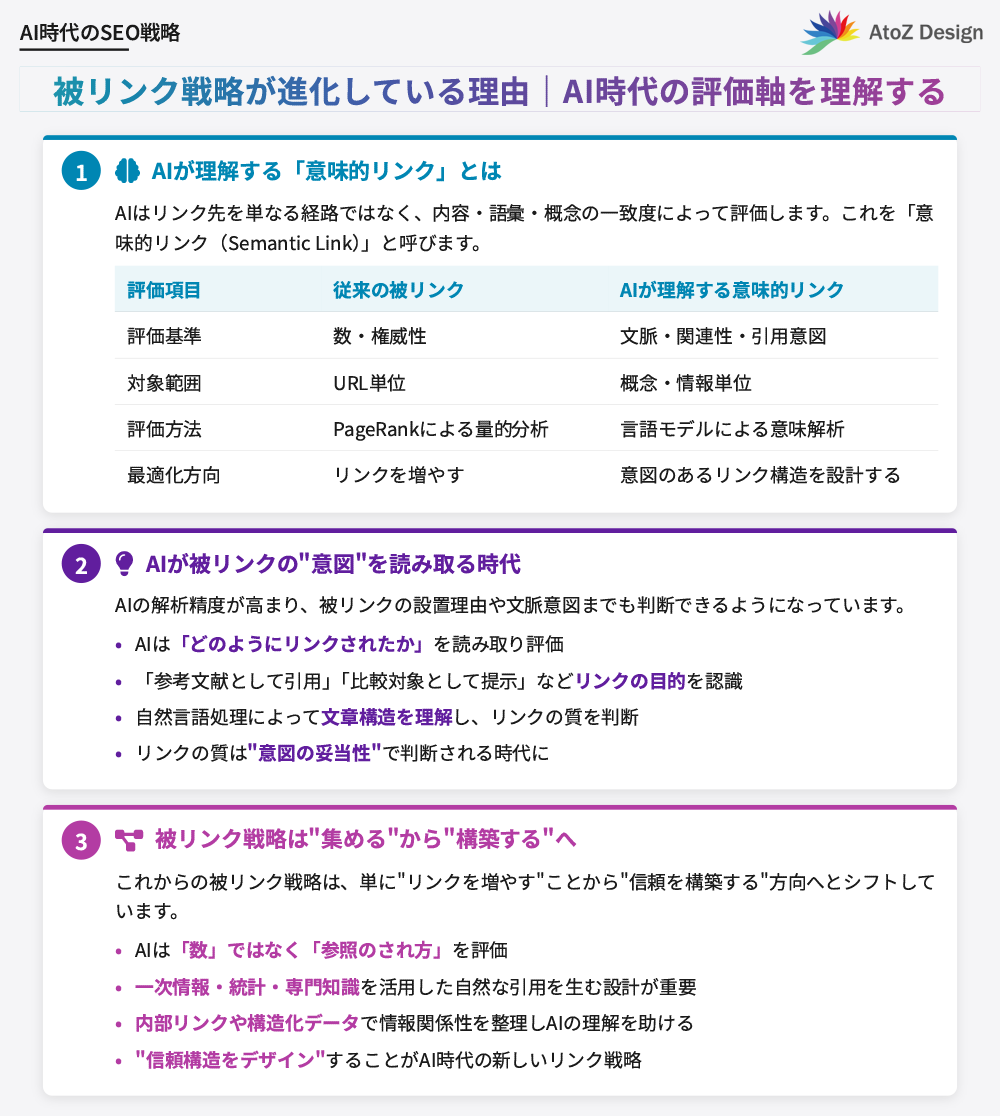

AIが理解する「意味的リンク」とは何か

AIはリンク先を単なる経路ではなく、内容・語彙・概念の一致度によって評価します。これを「意味的リンク(Semantic Link)」と呼び、リンク元とリンク先のテーマや意図が一致しているほど、信頼度が高まります。

下の表は、従来の被リンクとAIが理解する意味的リンクの違いをまとめたものです。

| 評価項目 | 従来の被リンク | AIが理解する意味的リンク |

|---|---|---|

| 評価基準 | 数・権威性 | 文脈・関連性・引用意図 |

| 対象範囲 | URL単位 | 概念・情報単位 |

| 評価方法 | PageRankによる量的分析 | 言語モデルによる意味解析 |

| 最適化方向 | リンクを増やす | 意図のあるリンク構造を設計する |

このように、AIは「リンクの意味」まで読み取る段階に入り、評価の中心は“文脈理解”へと移行しています。

AIが被リンクの“意図”を読み取る時代

AIの解析精度が高まったことで、被リンクの設置理由や文脈意図までも判断できるようになっています。たとえば、「参考文献として引用」「比較対象として提示」「補足説明として案内」など、リンクの目的に応じて評価が変わります。これは、AIが自然言語処理を通して文章構造を理解するようになったためです。

つまり、AIは「どのようにリンクされたか」を読み取り、リンクの質を“意図の妥当性”で判断するようになっているのです。

被リンク戦略は“集める”から“構築する”へ

これからの被リンク戦略は、“リンクを増やす”から“信頼を構築する”へとシフトしています。AIが評価するのは「数」ではなく、「どのように他者から参照されているか」です。

そのため、自社が発信する一次情報・統計・専門知識を活用し、自然な引用を生むコンテンツ設計が重要になります。

また、内部リンクや構造化データによって情報の関係性を整理することも、AIに理解される被リンク設計の一部です。“信頼構造をデザインする”ことこそ、AI時代の新しいリンク戦略なのです。

被リンクとLLMOの関係|AIが評価する“引用構造”とは?

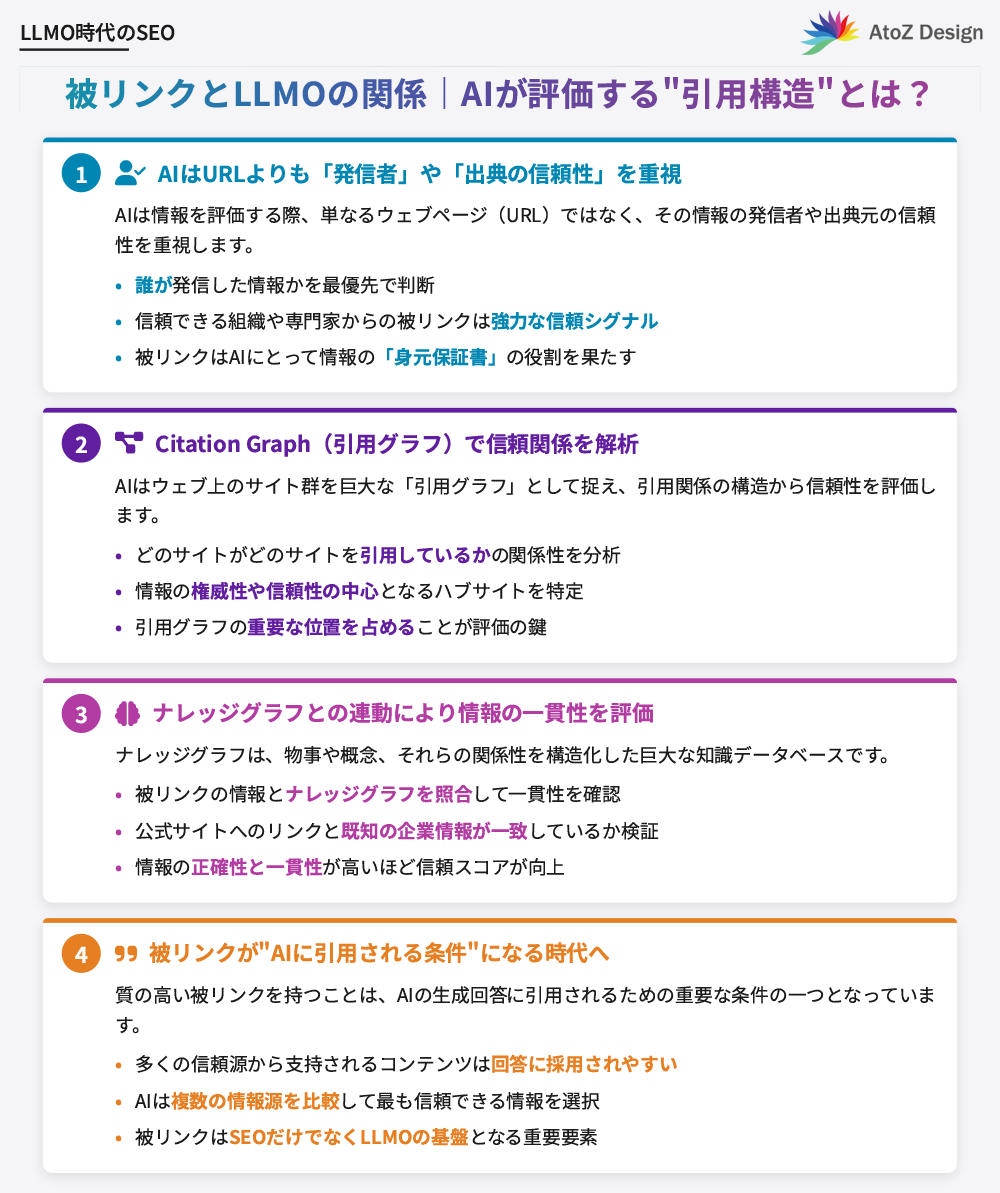

LLMO(大規模言語モデル最適化)は、AIの生成する回答に自社の情報が引用されることを目指す新しい最適化手法です。このLLMOにおいて、被リンクはコンテンツの信頼性を保証する「裏付け」として機能します。

AIに選ばれるためには、この「引用構造」を理解することが不可欠です。

AIはURLよりも「発信者」や「出典の信頼性」を重視

AIは情報を評価する際、単なるウェブページ(URL)としてではなく、その情報が「誰によって」発信されたのかを重視します。信頼できる組織や専門家からの被リンクは、そのコンテンツの発信者の信頼性を高める強力なシグナルです。AIにとって、被リンクは情報の「身元保証書」のような役割を果たします。

Citation Graph(引用グラフ)で信頼関係を解析

AIは、ウェブ上のサイト群を巨大な「Citation Graph(引用グラフ)」として捉えていると考えられます。どのサイトがどのサイトを引用しているのかという関係性を分析し、情報の権威性や信頼性の中心となるハブサイトを特定します。このグラフの中で重要な位置を占めることが、AIに評価される鍵となります。

ナレッジグラフとの連動により情報の一貫性を評価

ナレッジグラフは、物事や概念、それらの関係性を構造化した巨大な知識データベースです。AIは、被リンクの情報とナレッジグラフの情報を照合し、情報の一貫性や正確性を評価します。例えば、企業の公式サイトへのリンクと、ナレッジグラフ上の企業情報が一致していれば、その信頼性はさらに高まります。

被リンクが“AIに引用される条件”になる時代へ

結論として、質の高い被リンクを持つことは、AIの生成回答に引用されるための重要な条件の一つとなります。AIは、多くの信頼できる情報源から支持されているコンテンツを、ユーザーに提示すべき正確で価値ある情報だと判断します。被リンクは、SEOのためだけでなく、LLMOを成功させるための基盤となるのです。

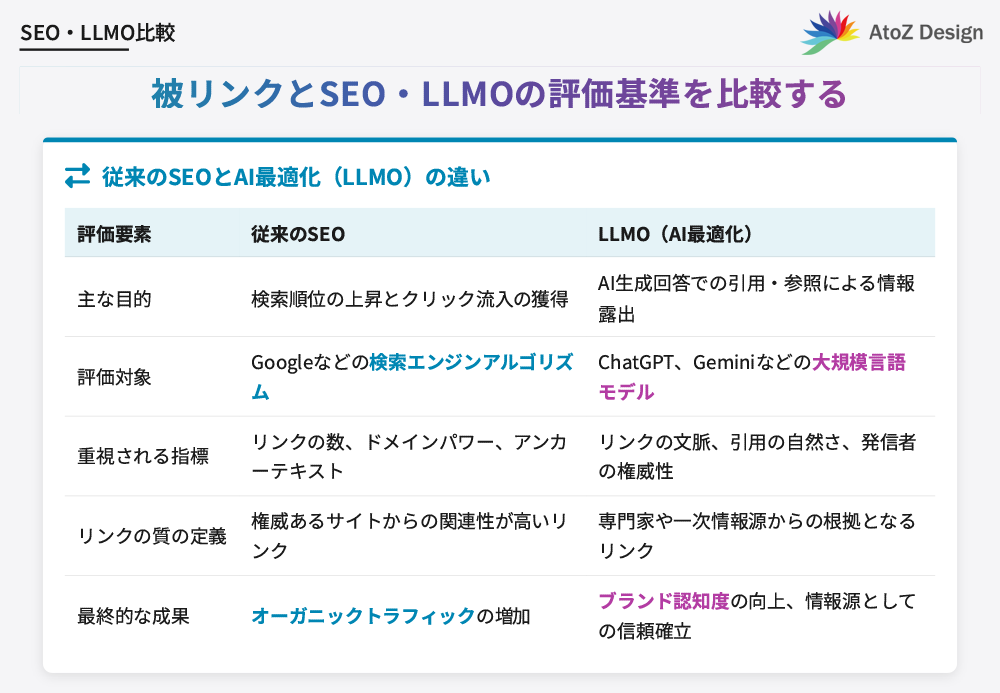

被リンクとSEO・LLMOの評価基準を比較する

従来のSEOと新しいLLMOでは、被リンクがどのように評価されるのでしょうか。両者の目的や評価基準には、共通点と相違点があります。

以下の表で、その違いを明確に理解しましょう。

| 評価要素 | 従来のSEO | LLMO(AI最適化) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 検索順位の上昇とクリック流入の獲得 | AI生成回答での引用・参照による情報露出 |

| 評価対象 | Googleなどの検索エンジンアルゴリズム | ChatGPT、Geminiなどの大規模言語モデル |

| 重視される指標 | リンクの数、ドメインパワー、アンカーテキスト | リンクの文脈、引用の自然さ、発信者の権威性 |

| リンクの質の定義 | 権威あるサイトからの関連性が高いリンク | 専門家や一次情報源からの根拠となるリンク |

| 最終的な成果 | オーガニックトラフィックの増加 | ブランド認知度の向上、情報源としての信頼確立 |

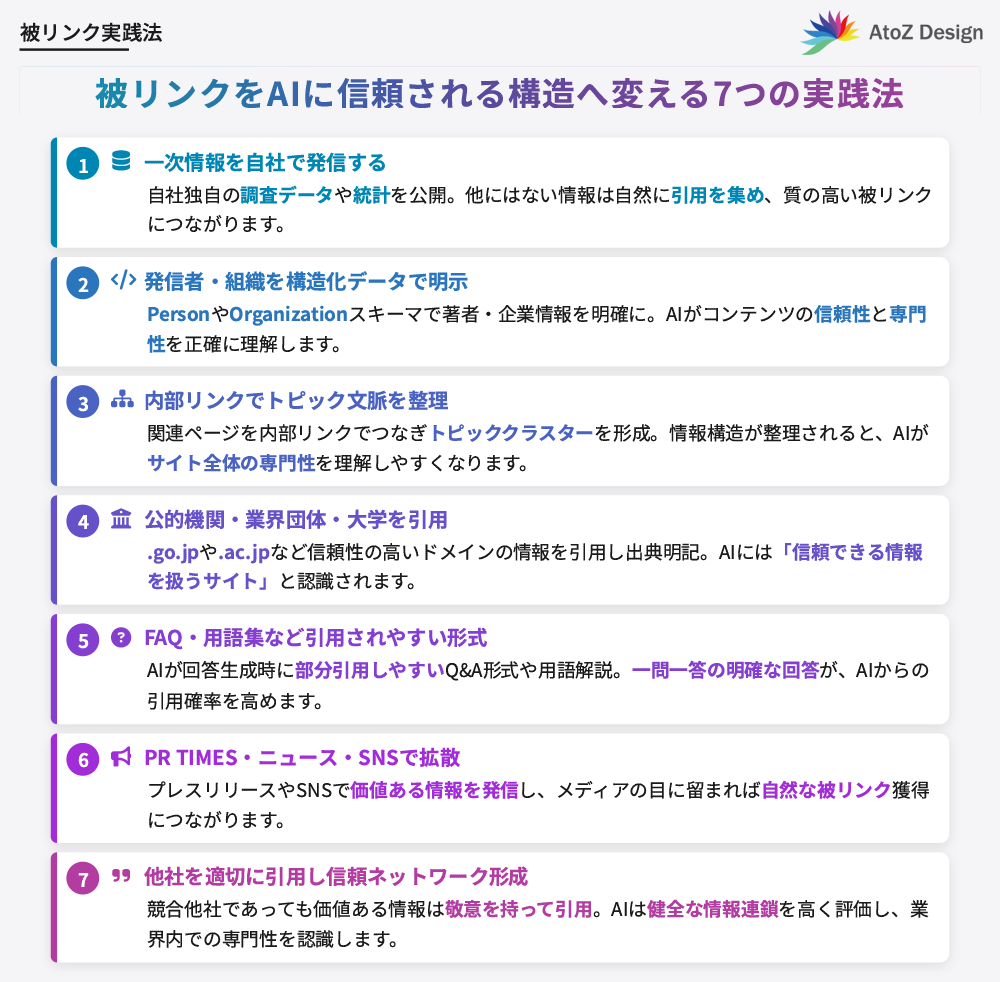

被リンクをAIに信頼される構造へ変える7つの実践法

これからの時代に求められるのは、AIに「この情報源は信頼できる」と認識させることです。従来のSEOの枠を超え、LLMOの視点を取り入れた具体的な7つの実践法をご紹介します。これらを意識することで、あなたのサイトはAIに選ばれる情報源へと変わっていきます。

一次情報(統計・調査データ)を自社で発信する

AIは、他にはない独自の情報を高く評価します。自社で実施したアンケート調査、市場分析、オリジナルの統計データなどを公開しましょう。これらの一次情報は、他サイトから引用されやすく、質の高い自然な被リンクの獲得につながります。

発信者・組織・監修者を構造化データで明示(Person/Organization)

コンテンツが「誰によって」書かれ、「どの組織によって」保証されているのかをAIに明確に伝えることが重要です。著者情報や企業情報をPersonやOrganizationといった構造化データ(スキーママークアップ)で記述しましょう。これにより、AIはコンテンツの信頼性と専門性を正確に理解できます。

内部リンクでトピック文脈を整理し、AIが理解しやすい構成に

サイト内の関連するページ同士を内部リンクでつなぎ、一つの大きなテーマ(トピッククラスター)を形成しましょう。整理された情報構造は、AIがサイト全体の専門性を理解する手助けとなります。ユーザーにとっても分かりやすく、サイト内回遊率の向上にもつながります。

公的機関・業界団体・大学など信頼ドメインを引用・参照する

コンテンツの主張を裏付けるために、信頼性の高い情報源を引用・参照することが有効です。政府機関(.go.jp)、大学(.ac.jp)、公益法人(.or.jp)などのサイトから情報を引用し、出典を明記しましょう。これは自社コンテンツの信頼性を高めると同時に、AIに「信頼できる情報を扱っているサイト」だと認識させます。

FAQ・用語集など“参照されやすい形式”のページを設計

ユーザーが抱く具体的な疑問に直接答えるQ&A形式のコンテンツや、専門用語を解説するページを作成しましょう。これらのコンテンツは、AIが回答を生成する際に部分的に引用しやすいため、LLMO対策として非常に効果的です。一つの質問に一つの明確な答えを提示する「結論ファースト」の構成を心がけましょう。

PR TIMES・ニュース・SNSで自然な被リンクを増やす

プレスリリース配信サービス(PR TIMESなど)やSNSを活用して、自社の新しい取り組みや調査結果を広く発信しましょう。これらの情報がメディアやブロガーの目にとまれば、ニュース記事や解説ブログで取り上げられ、自然な被リンクやサイテーション(言及)の獲得につながります。話題性のある情報発信は、リンク獲得の機会を大きく広げます。

他社を適切に引用し“信頼のネットワーク”を形成する

競合や関連企業であっても、価値ある情報を提供している場合は、敬意をもって引用・参照しましょう。これは一方的にリンクを得るだけでなく、業界全体で価値ある情報ネットワークを形成する意識の表れです。AIはこのような健全な情報のつながりを評価し、業界内での専門的な地位を認識する一助とします。

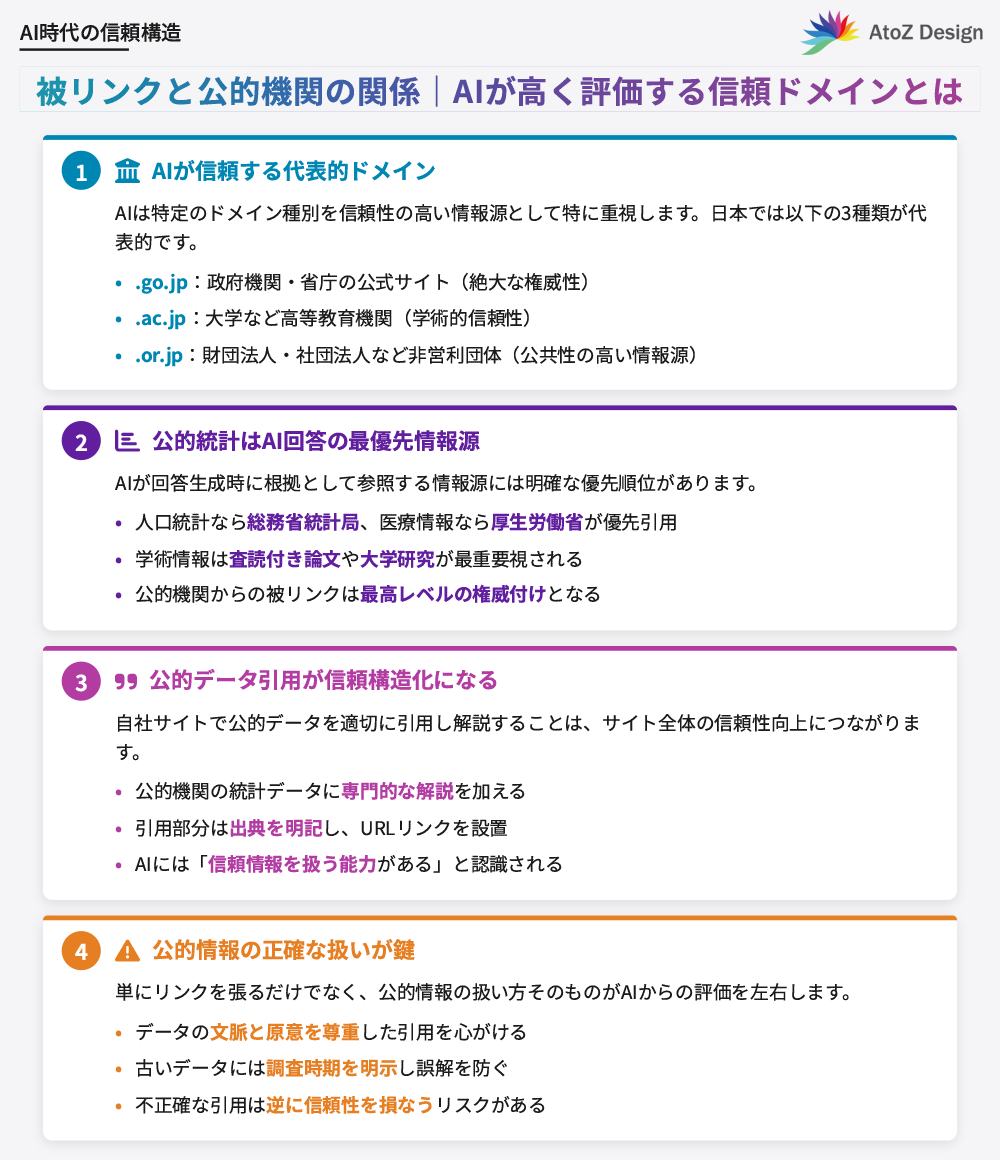

被リンクと公的機関の関係|AIが高く評価する信頼ドメインとは

AIが情報の信頼性を判断する上で、特に重視するのが「情報の出どころ」です。中でも、公的機関や学術機関のドメインは、AIにとって最も信頼できる情報源の一つと見なされます。この関係性を理解し、戦略に活かすことが重要です。

「.go.jp」「.ac.jp」「.or.jp」はAIが信頼する代表的ドメイン

- .go.jp: 日本政府機関

- .ac.jp: 大学などの高等教育機関

- .or.jp: 財団法人や社団法人などの非営利団体

これらのドメインを持つサイトは、公共性や専門性が高く、AIから絶大な信頼を得ています。これらのサイトからの被リンクは、非常に価値が高い評価を受けます。

公的機関・統計局・大学などの出典はAI引用で重視される

AIが統計データや専門的な事実に関する回答を生成する際、その根拠として公的機関の情報を最優先で参照する傾向があります。例えば、人口統計であれば総務省統計局、医学情報であれば厚生労働省のサイトが引用されやすくなります。これらのサイトで言及されることは、最高の権威付けと言えるでしょう。

公的データを引用・解説すること自体が“信頼構造化”になる

自社のサイトで公的機関のデータを引用し、それに専門的な解説や独自の視点を加えることも非常に有効です。これは、自社サイトが「信頼できる情報を取り扱い、分かりやすく解説する能力がある」ことをAIに示す行為です。結果として、自社サイト自体の信頼性評価も向上します。

被リンクを得るだけでなく、公的情報を“正確に扱う”ことが鍵

重要なのは、単に公的機関のサイトへリンクを張るだけではありません。その情報を正確に理解し、誤解を招かないように文脈に合わせて適切に扱うことが求められます。不正確な引用や解釈は、逆にサイトの信頼性を損なうリスクがあるため、注意が必要です。

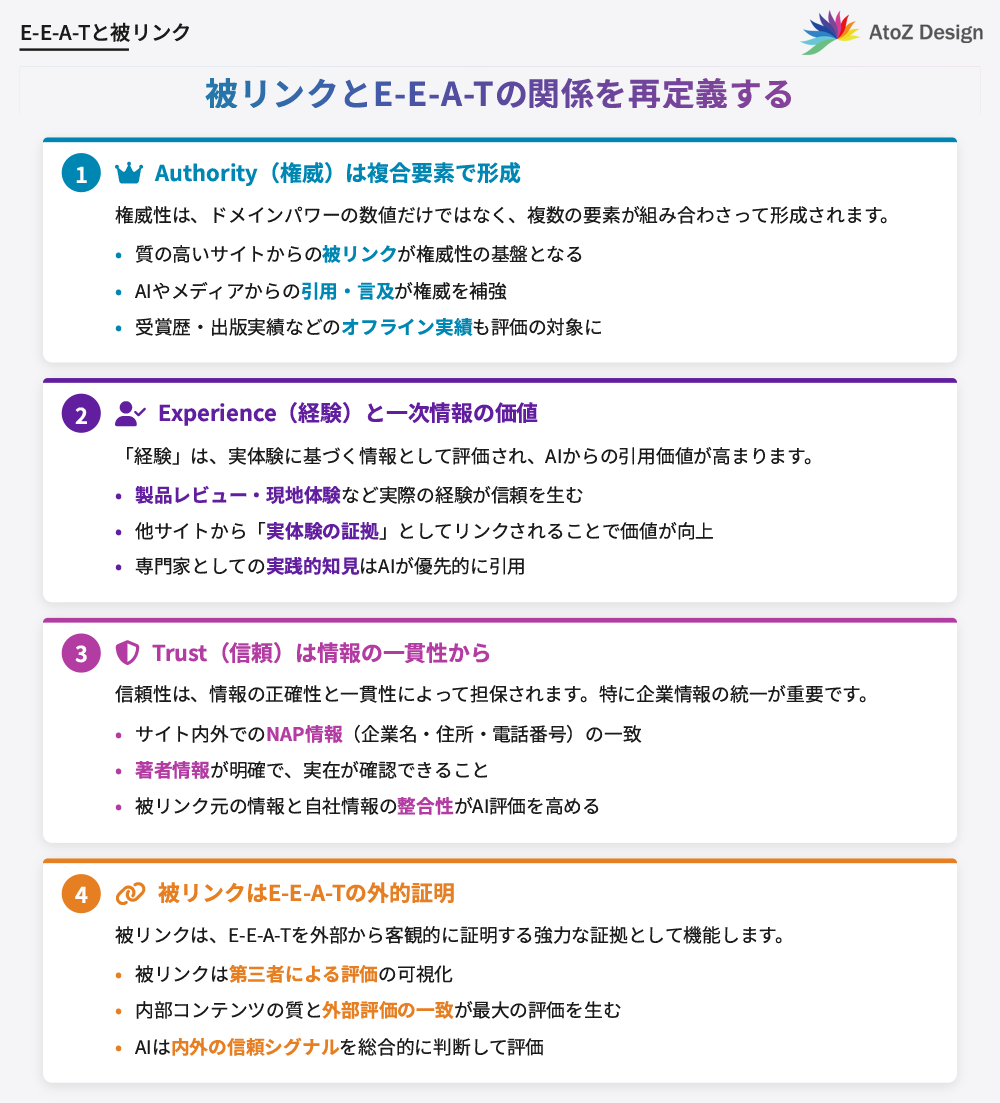

被リンクとE-E-A-Tの関係を再定義する

LLMO時代において、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の概念もまた、被リンクとの関係性の中で再定義される必要があります。被リンクは、E-E-A-Tを構成する各要素を外部から客観的に証明するための、これまで以上に重要なシグナルとなっています。

Authority(権威)は「被リンク+引用+実績」で形成

権威性は、もはやドメインパワーの数値だけでは測れません。質の高いサイトからの「被リンク」、AIやメディアからの「引用」、そして具体的な受賞歴や出版実績といったオフラインでの「実績」が組み合わさることで形成されます。AIはこれらの複数のシグナルを統合して、そのサイトの権威性を判断します。

Experience(経験)は“実体験に基づく情報源”として引用される

「経験」は、一次情報としての価値と直結します。実際に製品を使用したレビュー、特定の場所を訪れた体験談、専門家としての実践的な知見などは、AIにとって非常に価値の高い情報です。このような独自コンテンツが他サイトから「実体験の証拠」としてリンクされることで、経験の深さが証明されます。

Trust(信頼)はNAP・著者・企業情報の一貫性で高まる

信頼性は、情報の正確性と一貫性によって担保されます。サイト内外で企業名、住所、電話番号(NAP情報)が統一されていること、著者情報が明確であること、そしてそれらの情報が被リンク元の情報と一致していることが重要です。

情報にブレがないことが、AIからの信頼につながります。

被リンクはE-E-A-Tの外的証明であり、内部構造と連動して評価される

結論として、被リンクはE-E-A-Tを外部から客観的に証明する強力な証拠です。しかし、その効果を最大化するためには、サイト内部のコンテンツ品質や情報設計が伴っている必要があります。内外の評価が一致して初めて、AIは揺るぎない信頼をそのサイトに寄せるのです。

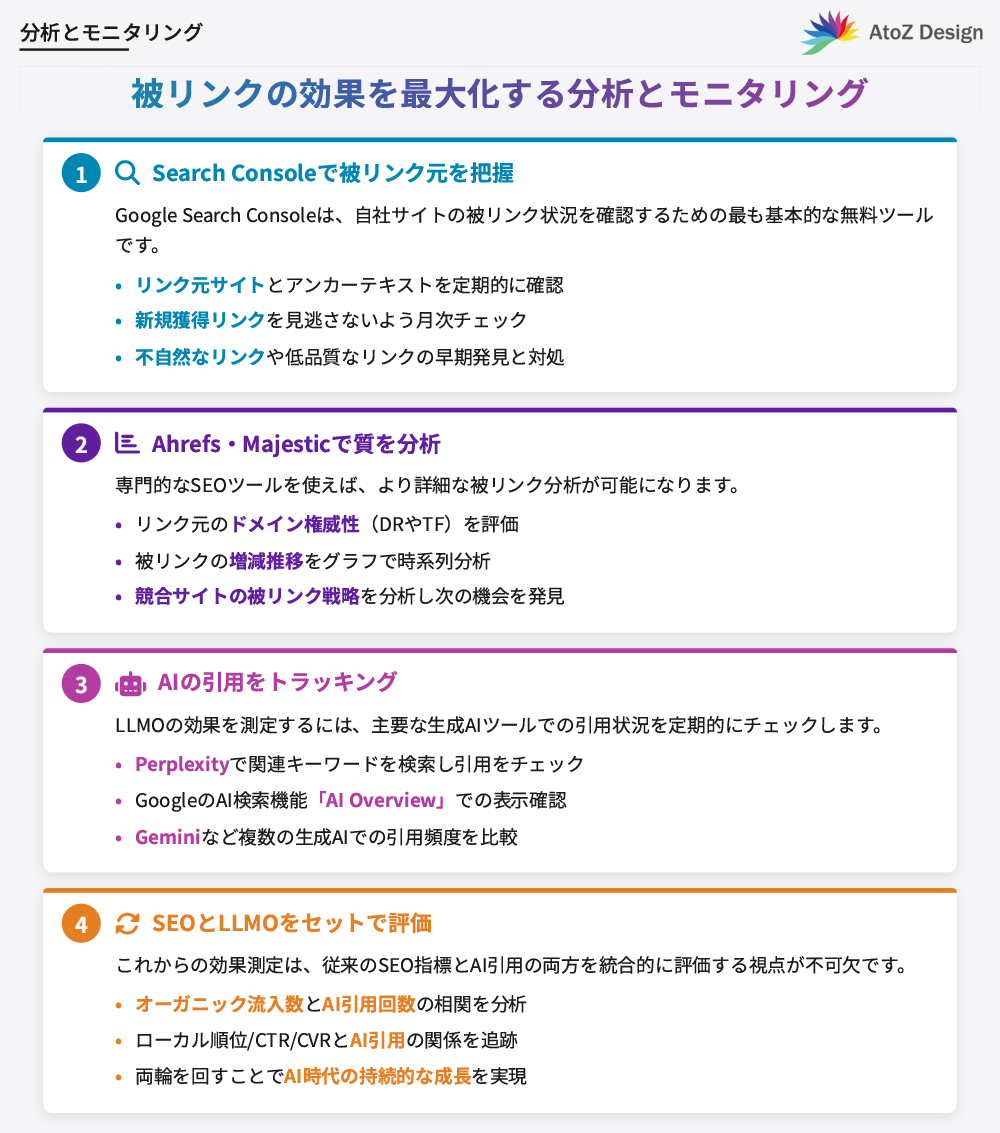

被リンクの効果を最大化する分析とモニタリング

戦略的に被リンクを構築したら、その効果を正しく測定し、改善サイクルを回していくことが不可欠です。これからの分析では、従来のSEO指標に加え、AIにどれだけ引用されているかというLLMOの視点を取り入れる必要があります。適切なツールを活用し、多角的な視点で効果をモニタリングしましょう。

Search Consoleで被リンク元・新規リンクの把握

Google Search Consoleは、自社サイトの被リンク状況を確認するための最も基本的な無料ツールです。どのサイトからリンクされているか、どのようなアンカーテキストが使われているか、そして新しく獲得したリンクを定期的に確認しましょう。不自然なリンクや低品質なリンクがないかをチェックすることも重要です。

Ahrefs・Majesticで被リンクの質を分析

AhrefsやMajesticのような専門的なSEOツールを使えば、より詳細な被リンク分析が可能です。リンク元のドメインの権威性(DRやTFなど)、被リンクの増減推移、競合サイトの被リンク戦略などを分析できます。これらのデータに基づき、次に狙うべきリンク獲得の機会を特定しましょう。

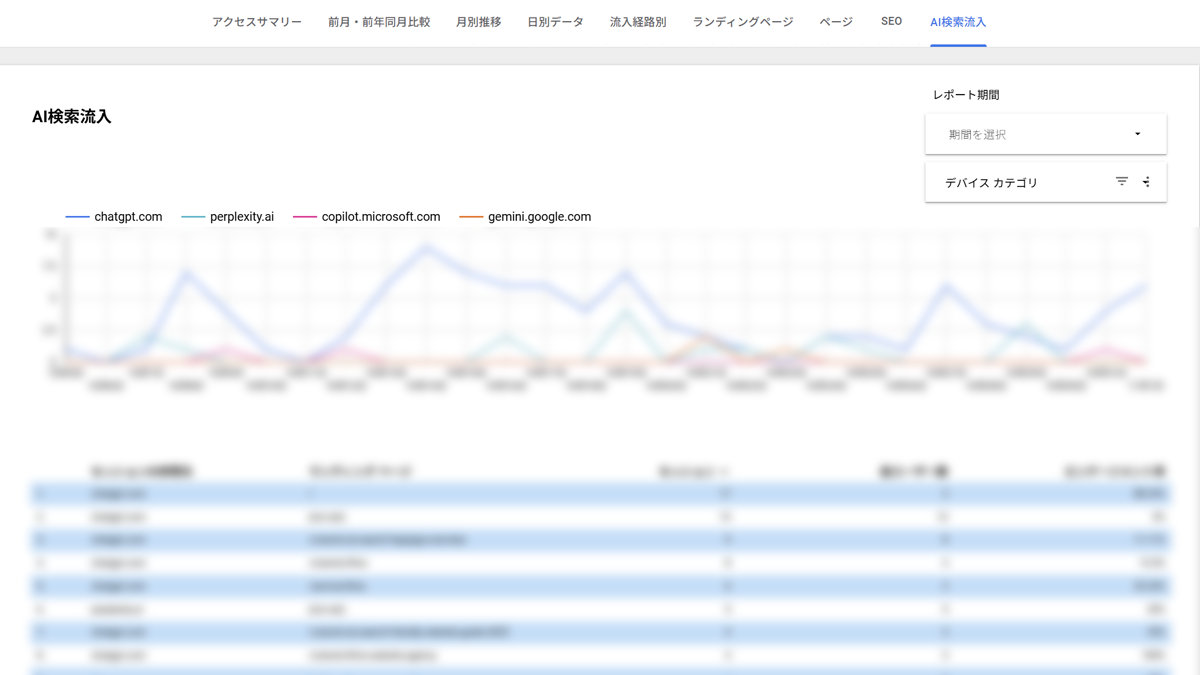

Chatgpt・Perplexity・SGE・GeminiでAI引用をトラッキング

LLMOの効果を測定するためには、実際に主要な生成AIツールで自社に関連するキーワードを検索し、回答に自社の情報が引用されているかを確認する必要があります。Chatgpt、Perplexity、GoogleのAI Overviews (旧SGE)、Geminiなどで定期的にチェックを行い、どのコンテンツが引用されやすいかを分析します。これは地道な作業ですが、非常に重要なモニタリングです。

“SEOの被リンク”+“AIの引用”をセットで評価する

これからの効果測定は、オーガニック検索からの流入数(SEOの成果)と、AIによる引用・言及数(LLMOの成果)をセットで評価する視点が不可欠です。被リンクが増加し、それに伴ってAIからの引用も増えているか、といった相関関係を分析します。この両輪を回すことが、AI時代の持続的な成長につながります。

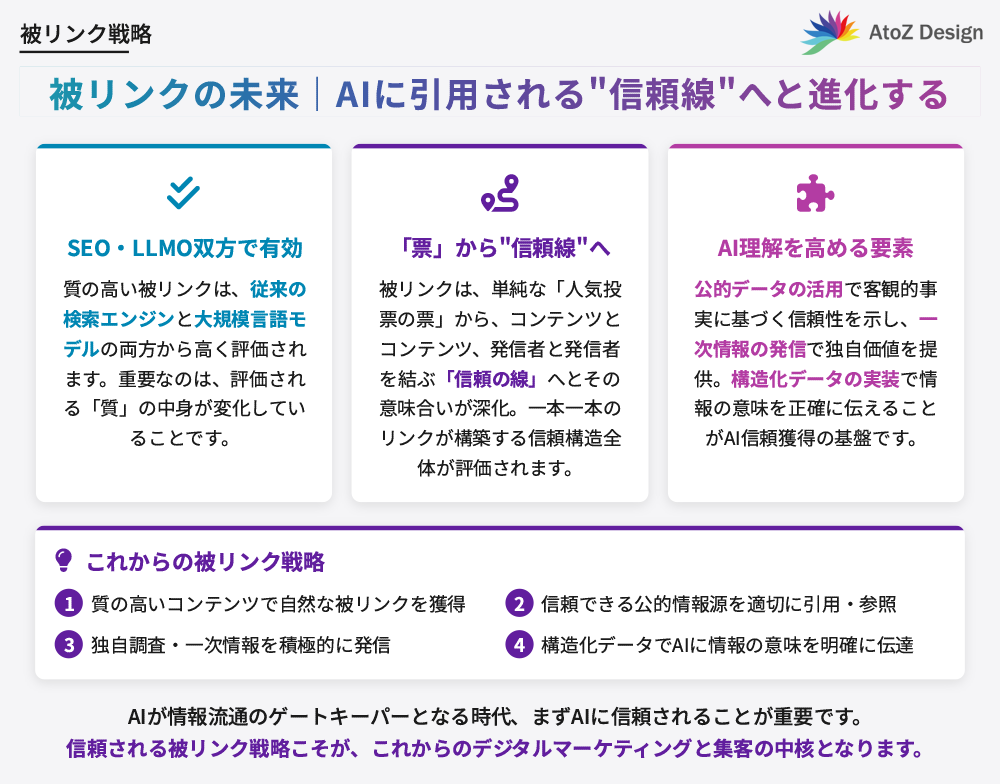

被リンクの未来|AIに引用される“信頼線”へと進化する

AIと共存する新しい情報生態系において、被リンクの役割は終わりません。むしろ、その本質的な価値である「信頼の証明」が、これまで以上に重要になります。被リンクの未来像を理解し、これからの戦略を確固たるものにしましょう。

被リンクは今もSEO・LLMO双方で有効

本記事で解説してきた通り、質の高い被リンクは、従来の検索エンジンと新しい大規模言語モデルの両方から高く評価されます。その価値が失われるという懸念は不要です。重要なのは、評価される「質」の中身が変化していることを理解することです。

変化したのは「リンクの意味」──票から信頼線へ

被リンクは、かつての単純な「人気投票の票」から、コンテンツとコンテンツ、発信者と発信者を結ぶ「信頼の線」へとその意味合いを深化させています。一本一本のリンクが、ウェブという巨大な知識ネットワークの中で、どのような信頼関係を構築しているのか。その構造全体が評価される時代になったのです。

公的データ・一次情報・構造化を通じてAI理解を高めよう

これからの被リンク戦略の核心は、AIが理解しやすい形で信頼性を提示することです。

- 公的データの活用で客観的な事実に基づいていることを示す。

- 一次情報の発信で独自の価値を提供していることを示す。

- 構造化データの実装で情報の意味を正確に伝える。

これらの取り組みが、AIからの信頼を勝ち取るための基盤となります。

信頼される被リンク戦略こそ、これからの集客の中核になる

AIが情報流通のゲートキーパーとなる時代、ユーザーに直接情報を届けるためには、まずAIに信頼されなければなりません。小手先のテクニックではなく、真に価値ある情報を提供し、それをウェブ上で正しく構造化し、他者からの信頼(被リンク)を得る。この王道の戦略こそが、未来のデジタルマーケティングとウェブ集客の中核を担うのです。

AIに信頼されるWeb構造へ|AtoZ Designが実現するLLMO×SEO×被リンク最適化

AtoZ Designは、SEOとLLMOの両軸から“AIに信頼されるWebサイト”を設計。被リンク・構造化データ・E-E-A-Tを統合し、AIと検索の両方で選ばれる最適化を実現します。

特徴

-

被リンク×SEO×LLMOの三位一体設計

-

AIが理解する“引用構造”の構築

-

E-E-A-TとNAPで信頼性を可視化

-

公的機関・一次情報を活用した信頼リンク設計

AIにもユーザーにも選ばれる“信頼構造”を。まずはAtoZ Designの無料診断で、未来型Web戦略を体験してください。

LLMO対策ができるのおすすめのホームページ制作会社を探したい方はこちらもどうぞ

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス