Webサイトだけでなく、スマートフォンアプリやSNSなど、さまざまなプラットフォームでユーザーとつながることが当たり前の時代になりました。

この記事では、こうしたAI検索時代において、複数のプラットフォームを運用する企業がどのように情報を発信し、AIから「信頼できる情報源」として選ばれるのか。その具体的な考え方と実践方法を、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説していきます。

LLMO対策に対応したホームページ制作サービスを詳しく見る ➤

- クロスプラットフォーム戦略×LLMOを動画で学ぶ|NotebookLM要約版

- クロスプラットフォームマーケティング戦略とLLMO対策の必要性

- クロスプラットフォームマーケティング戦略とLLMOの基本概念

- クロスプラットフォームマーケティング戦略におけるLLMO対策の目的

- AIが評価するクロスプラットフォーム構造の条件

- クロスプラットフォームマーケティング戦略×自社ホームページの最適化

- クロスプラットフォームマーケティング戦略を強化するLLMO設計の実践手順

- ブランド構造設計における“AI視点”のクロスプラットフォーム最適化

- 海外事例から学ぶクロスプラットフォームマーケティング戦略の成功要因

- クロスプラットフォームマーケティング戦略×LLMO運用のKPI設計

- まとめ|クロスプラットフォームマーケティング戦略が導くLLMO成功の核心

クロスプラットフォーム戦略×LLMOを動画で学ぶ|NotebookLM要約版

お時間のない方や、まずはブランド設計を軸としたLLMO対策の全体像を把握されたい方へ。下記はNotebookLMで自動要約したショート動画です。

Webサイト・SNS・YouTube・Googleビジネスプロフィールなど、複数のプラットフォームをどのように連携させ、AIに「一貫したブランド」として正しく理解・引用されるように設計するかを、約8分でわかりやすく解説しています。

クロスプラットフォームマーケティング戦略とLLMO対策の必要性

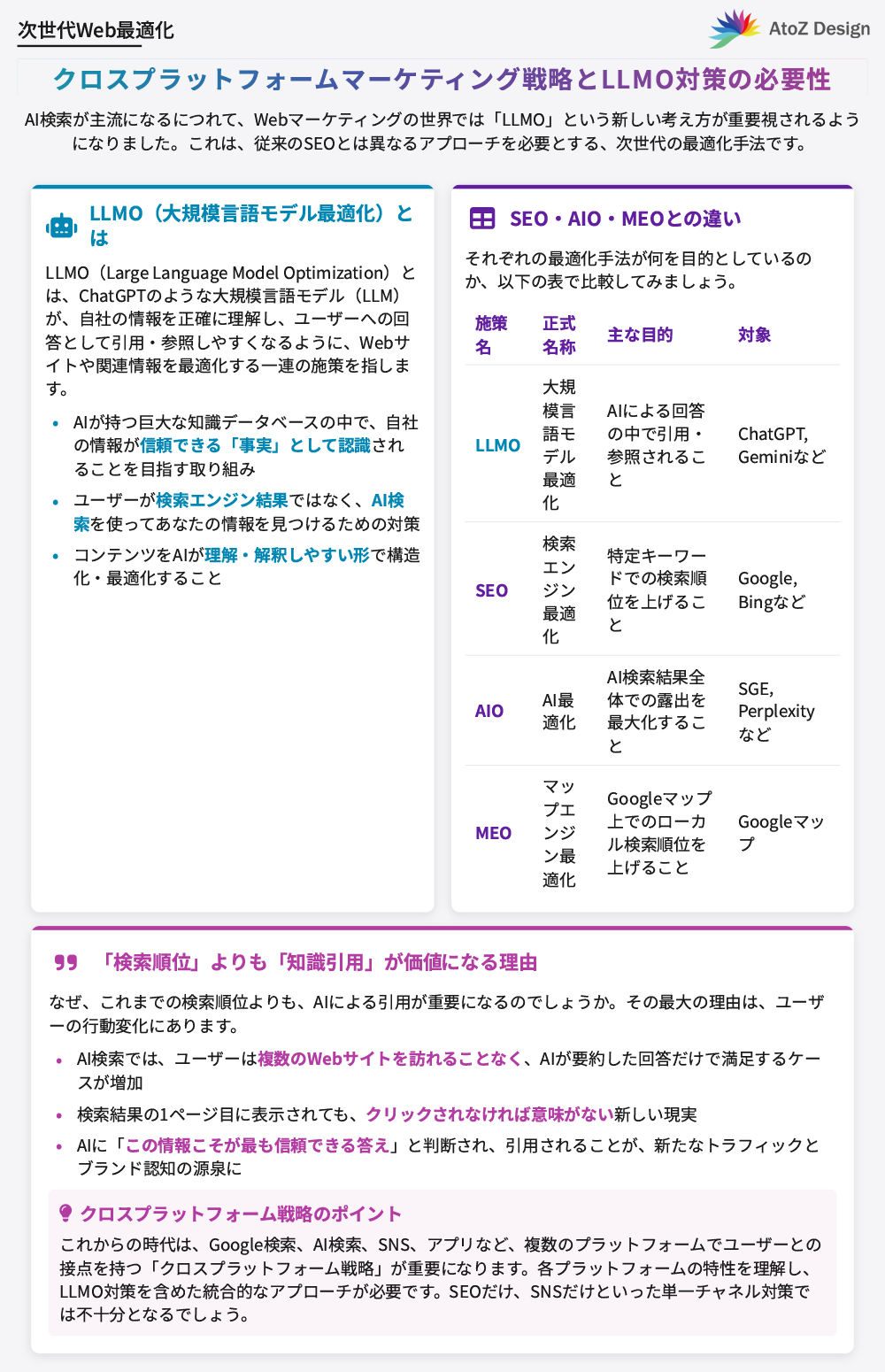

AI検索が主流になるにつれて、Webマーケティングの世界では「LLMO」という新しい考え方が重要視されるようになりました。これは、従来のSEOとは異なるアプローチを必要とする、次世代の最適化手法です。

まずは、LLMOの基本的な定義と、関連する用語との違いについて理解を深めましょう。

LLMO(Large Language Model Optimization)の定義

LLMOとは、Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)の略称です。これは、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が、自社の情報を正確に理解し、ユーザーへの回答として引用・参照しやすくなるように、Webサイトや関連情報を最適化する一連の施策を指します。

AIが持つ巨大な知識データベースの中で、自社の情報が信頼できる「事実」として認識されることを目指す取り組みです

関連記事: LLMO対策とは?AIに引用されるWeb最適化の実践35選

SEO・AIO・MEOとの違い

LLMOは、これまで多くの企業が取り組んできたSEOやMEOとは目的が異なります。

それぞれの最適化手法が何を目的としているのか、以下の表で比較してみましょう。

| 施策名 | 正式名称 | 主な目的 | 対象 |

|---|---|---|---|

| LLMO | 大規模言語モデル最適化 | AIによる回答の中で引用・参照されること | 大規模言語モデル (ChatGPT, Geminiなど) |

| SEO | 検索エンジン最適化 | 特定キーワードでの検索順位を上げること | 検索エンジン (Google, Bingなど) |

| AIO | AI最適化 | AI検索結果全体での露出を最大化すること (LLMOを含む広義の概念) | AI検索エンジン (SGE, Perplexityなど) |

| MEO | マップエンジン最適化 | Googleマップ上でのローカル検索順位を上げること | Googleマップ |

このように、SEOが検索結果の「順位」を競うのに対し、LLMOはAIの回答の「一部」として選ばれることを目指す点で、根本的な違いがあります。

「検索順位」よりも「知識引用」が価値になる理由

なぜ、これまでの検索順位よりも、AIによる引用が重要になるのでしょうか。その最大の理由は、ユーザーの行動変化にあります。AI検索では、ユーザーは複数のWebサイトを訪れることなく、AIが要約した回答だけで満足するケースが増加します。

つまり、検索結果の1ページ目に表示されても、クリックされなければ意味がありません。これからの時代は、AIに「この情報こそがユーザーの問いに対する最も信頼できる答えだ」と判断され、引用されることが、新たなトラフィックとブランド認知の源泉になるのです。

関連記事: AIO(AI検索最適化)対策に強いホームページ制作の完全ガイド

クロスプラットフォームマーケティング戦略とLLMOの基本概念

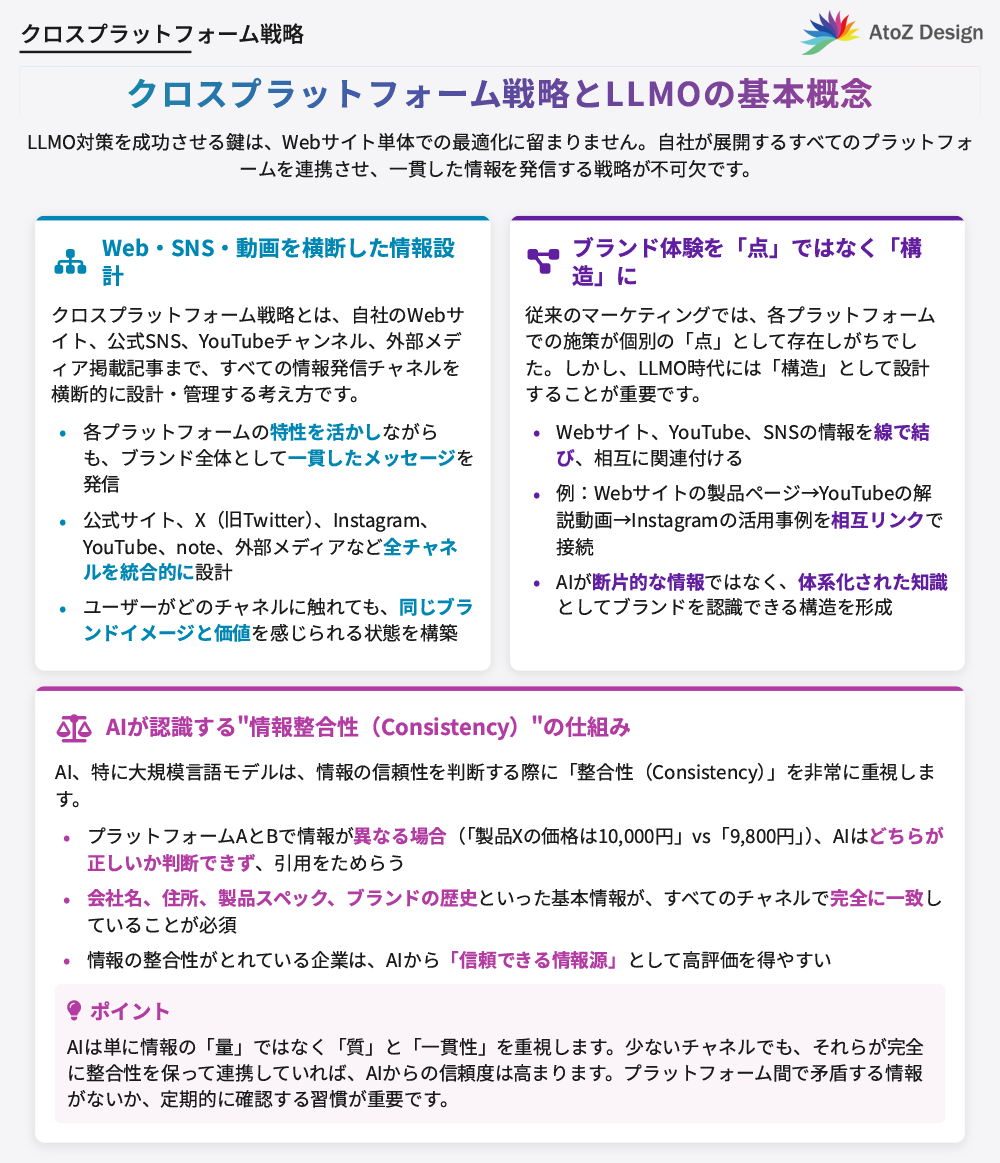

LLMO対策を成功させる鍵は、Webサイト単体での最適化に留まりません。自社が展開するすべてのプラットフォームを連携させ、一貫した情報を発信する「クロスプラットフォーム戦略」が不可欠となります。

Web・SNS・動画・外部サイトを横断した情報設計

クロスプラットフォーム戦略とは、自社のWebサイト、公式SNS(X, Instagramなど)、YouTubeチャンネル、さらには外部メディアへの掲載記事やプレスリリースまで、すべての情報発信チャネルを横断的に設計・管理する考え方です。それぞれのプラットフォームが持つ特性を活かしながらも、ブランド全体として伝えたいメッセージや情報に一貫性を持たせます。

これにより、ユーザーはどのチャネルに触れても、同じブランドイメージと価値を感じることができます。

ブランド体験を「点」ではなく「構造」として設計する

従来のマーケティングでは、各プラットフォームでの施策が個別の「点」として存在しがちでした。しかし、LLMO時代では、これらの点を線で結び、AIが理解しやすい「構造」として設計することが求められます。例えば、Webサイトの製品ページ、YouTubeの解説動画、Instagramのユーザー活用事例、これらすべてが相互にリンクし、関連付けられることで、AIは断片的な情報ではなく、体系化された知識としてブランドを認識します。

AIが認識する“情報整合性(Consistency)”の仕組み

AI、特に大規模言語モデルは、情報の信頼性を判断する際に「整合性(Consistency)」を非常に重視します。プラットフォームAでは「製品Xの価格は10,000円」と書かれているのに、プラットフォームBでは「9,800円」と記載されていた場合、AIはどちらの情報が正しいか判断できず、引用をためらいます。会社名、住所、製品スペック、ブランドの歴史といった基本情報が、すべてのチャネルで完全に一致していることが、AIからの信頼を得るための第一歩となるのです。

クロスプラットフォームマーケティング戦略におけるLLMO対策の目的

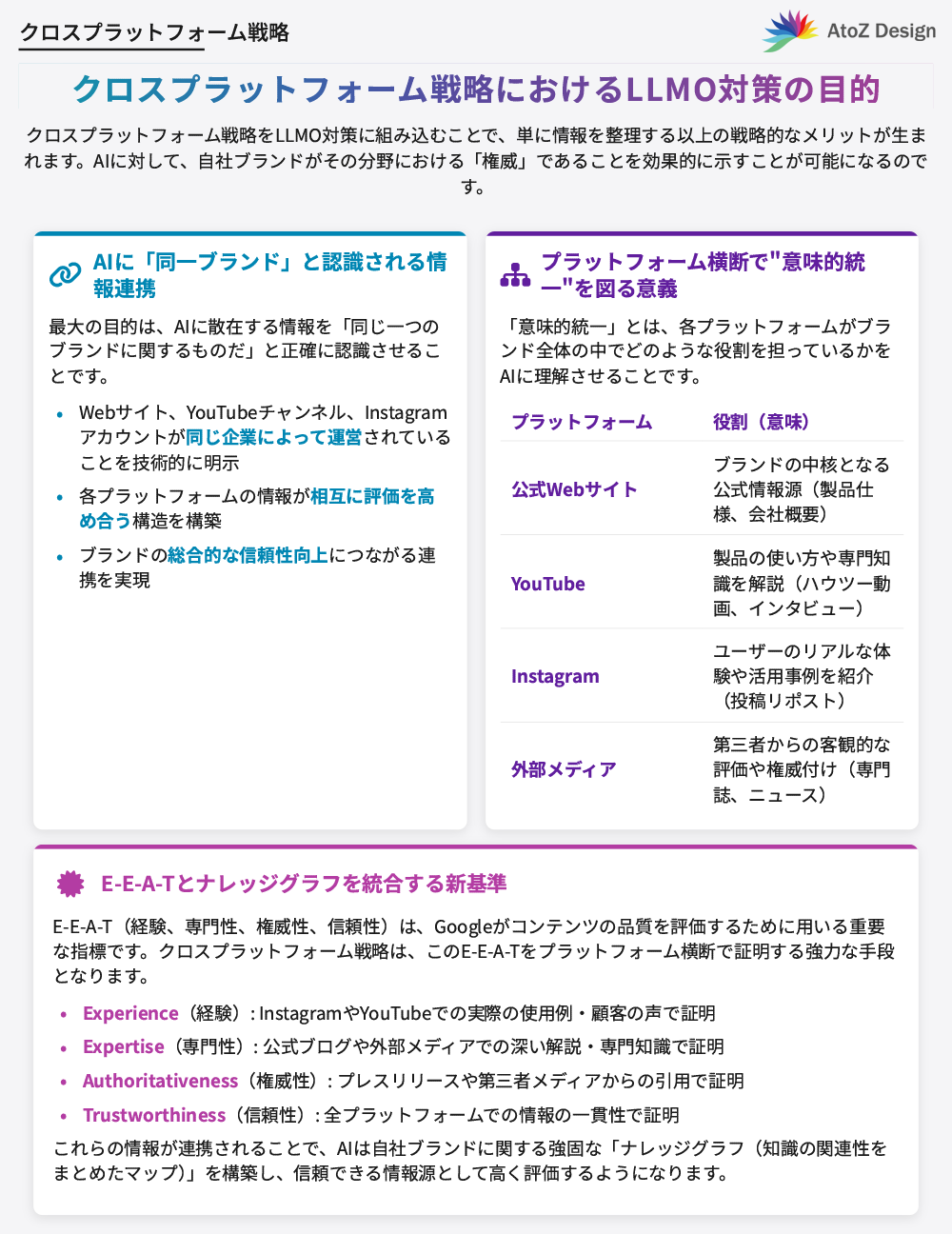

クロスプラットフォーム戦略をLLMO対策に組み込むことで、単に情報を整理する以上の、戦略的なメリットが生まれます。AIに対して、自社ブランドがその分野における「権威」であることを効果的に示すことが可能になるのです。

AIに「同一ブランド」と認識される情報連携

最大の目的は、AIに散在する情報を「同じ一つのブランドに関するものだ」と正確に認識させることです。Webサイト、YouTubeチャンネル、Instagramアカウントが、すべて同じ企業によって運営されている信頼できる情報源であることを、技術的に明示する必要があります。

これにより、各プラットフォームで発信された情報が相互に評価を高め合い、ブランド全体の信頼性向上に繋がります。

プラットフォーム横断で“意味的統一”を図る意義

「意味的統一」とは、単に情報が一致しているだけでなく、各プラットフォームがブランド全体の中でどのような役割を担っているかをAIに理解させることです。

例えば、以下のように役割を定義し、情報を構造化します。

| プラットフォーム | 役割(意味) | 具体的なコンテンツ例 |

|---|---|---|

| 公式Webサイト | ブランドの中核となる公式情報源 | 製品仕様、会社概要、公式ブログ |

| YouTube | 製品の使い方や専門知識を解説 | ハウツー動画、専門家インタビュー |

| ユーザーのリアルな体験や活用事例を紹介 | ユーザー投稿のリポスト、活用シーンの写真 | |

| 外部メディア | 第三者からの客観的な評価や権威付け | 専門誌への寄稿、ニュースサイトでの紹介記事 |

このような意味的な繋がりをAIが理解することで、ユーザーからの多様な質問に対して、最適な情報を引用しやすくなります。

E-E-A-Tとナレッジグラフを統合する新基準

E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)は、Googleがコンテンツの品質を評価するために用いる重要な指標です。

クロスプラットフォーム戦略は、このE-E-A-Tをプラットフォーム横断で証明する強力な手段となります。

- Experience (経験): InstagramやYouTubeでの実際の使用例

- Expertise (専門性): 公式ブログや外部メディアでの深い解説

- Authoritativeness (権威性): プレスリリースや第三者メディアからの引用

- Trustworthiness (信頼性): 全プラットフォームでの情報の一貫性

これらの情報が連携されることで、AIは自社ブランドに関する強固な「ナレッジグラフ(知識の関連性をまとめたマップ)」を構築し、信頼できる情報源として高く評価するようになります。

AIが評価するクロスプラットフォーム構造の条件

では、具体的にどのような技術的・構造的な条件を満たせば、AIはクロスプラットフォームの連携を正しく評価してくれるのでしょうか。

ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。

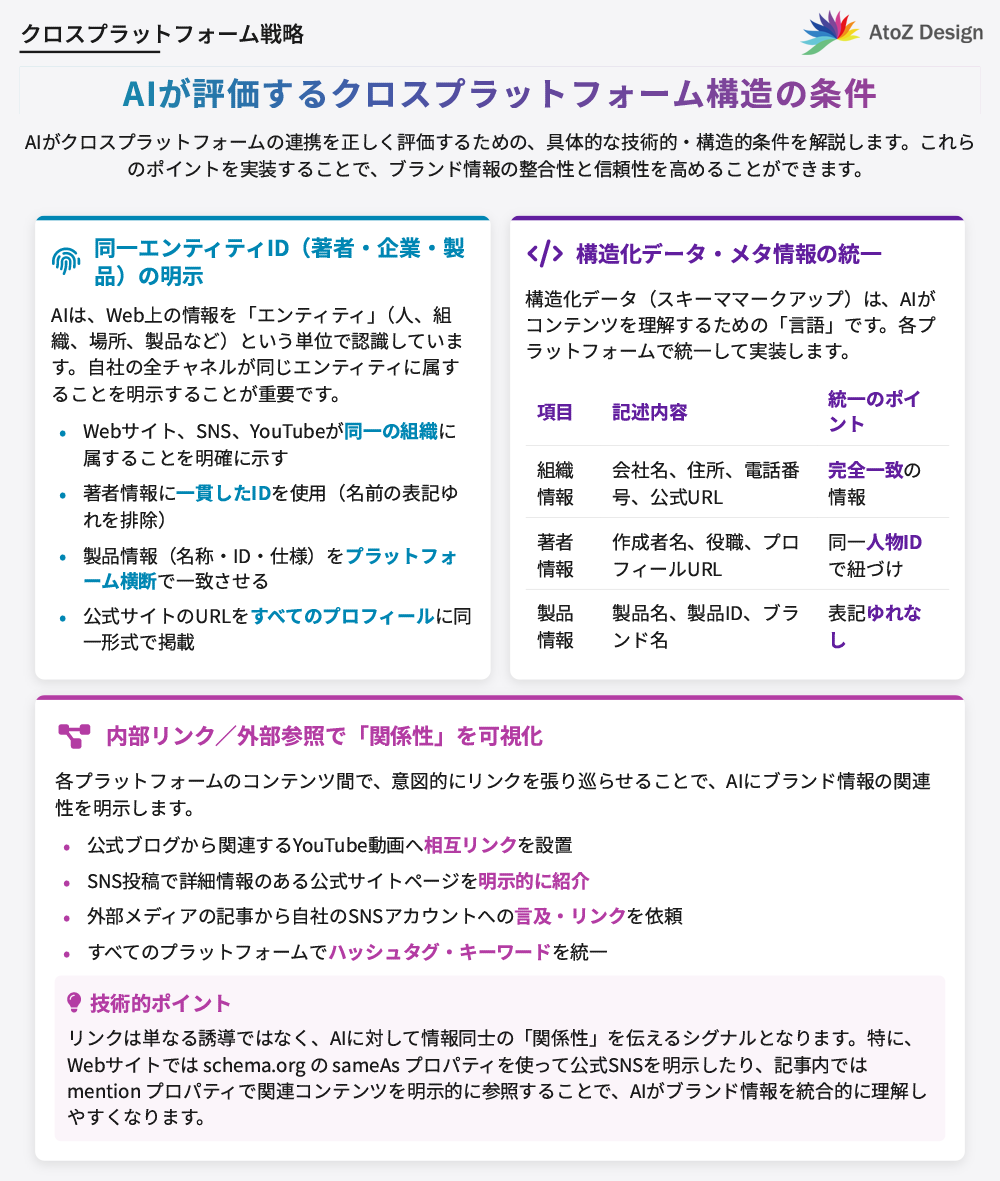

同一エンティティID(著者・企業・製品)の明示

AIは、Web上の情報を「エンティティ」という単位で認識しています。エンティティとは、人、組織、場所、製品など、明確に識別できる概念やモノのことです。

自社のWebサイト、SNSアカウント、YouTubeチャンネルがすべて「同じ企業(エンティティ)」に属することを、構造化データなどを用いて明示することが極めて重要です。

構造化データ・メタ情報の統一

構造化データ(スキーママークアップ)は、Webページの内容をAIが理解しやすい形式で記述するための言語です。

各プラットフォームのプロフィールや主要なコンテンツページに、統一された構造化データを実装します。

| 項目 | 記述内容 | 統一のポイント |

|---|---|---|

| 組織情報 | 会社名、住所、電話番号、公式サイトURL | 全プラットフォームで寸分違わず同じ情報を記述する |

| 著者情報 | 記事やコンテンツの作成者名、プロフィール | 同じ著者であれば、プラットフォームを越えて同じIDで紐づける |

| 製品情報 | 製品名、製品ID、ブランド名 | 製品名やIDの表記揺れをなくし、完全に統一する |

こうした地道な情報の統一が、AIからの信頼を勝ち取るための土台となります。

内部リンク/外部参照で「関係性」を可視化

各プラットフォームのコンテンツ間で、意図的にリンクを張り巡らせることも重要です。

- 公式ブログの記事から、関連するYouTube動画へリンクする

- Instagramの投稿で、詳細を解説した公式サイトのページを紹介する

- 外部メディアの寄稿記事から、自社のSNSアカウントへ言及する

これらのリンクは、AIに対してコンテンツ間の「関係性」を明確に伝え、ブランドの情報網が強固であることを示す強力なシグナルとなります。

クロスプラットフォームマーケティング戦略×自社ホームページの最適化

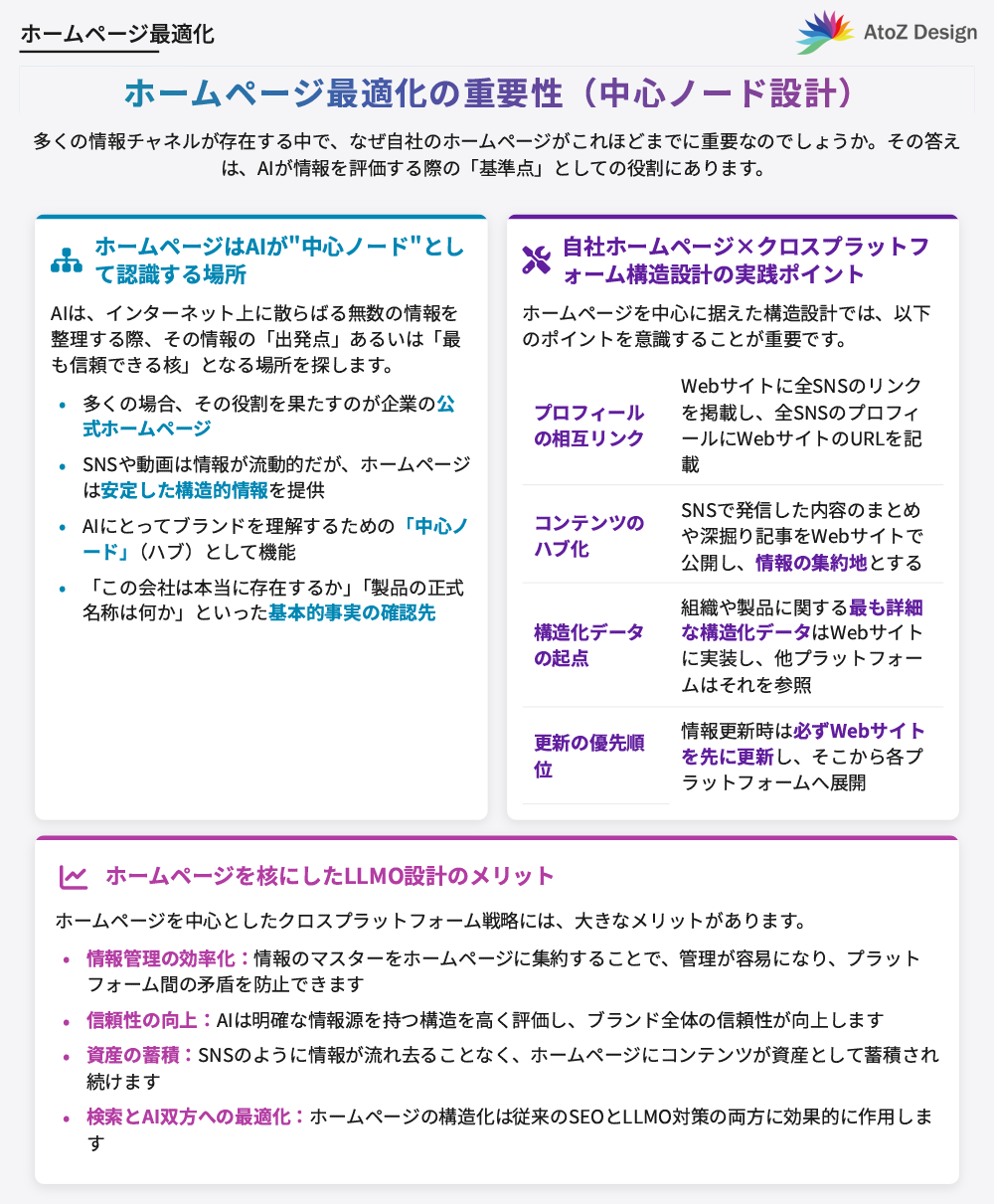

多くの情報チャネルが存在する中で、なぜ自社のホームページがこれほどまでに重要なのでしょうか。その答えは、AIが情報を評価する際の「基準点」としての役割にあります。

ホームページはAIが“中心ノード”として認識する場所

AIは、インターネット上に散らばる無数の情報を整理する際、その情報の「出発点」あるいは「最も信頼できる核」となる場所を探します。多くの場合、その役割を果たすのが企業の公式ホームページです。SNSや動画プラットフォームは情報が流動的ですが、ホームページは比較的安定した情報が構造的に配置されているため、AIにとってブランドを理解するための「中心ノード(ハブ)」として最適な場所なのです。

クロスプラットフォーム戦略は“ホームページを起点に設計する”

効果的なクロスプラットフォーム戦略を構築するためには、必ずホームページを起点として設計する必要があります。まずホームページでブランドの根幹となる情報を定義・構造化し、そこから各SNSや動画プラットフォームへと情報を展開していくイメージです。この設計により、すべての情報がホームページという「信頼のアンカー」に結びつき、AIは情報の整合性を容易に検証できるようになります。

AIはホームページを“エンティティ情報の信頼ソース”として参照する

AIが「この会社は本当に存在するのか?」「この製品の正式名称は何か?」といった基本的な事実を確認する際、最終的に参照するのが公式ホームページです。ホームページに記載された会社概要、製品スペック、利用規約などが、AIにとっての「一次情報」であり、「信頼できる事実(Ground Truth)」となります。そのため、ホームページの情報は常に最新かつ正確に保つ必要があります。

自サイト×クロスプラットフォーム構造設計の実践ポイント

ホームページを中心に据えた構造設計では、以下のポイントを意識することが重要です。

| ポイント | 具体的なアクション |

|---|---|

| プロフィールの相互リンク | Webサイトに全SNSのリンクを掲載し、全SNSのプロフィールにWebサイトのURLを記載する。 |

| コンテンツのハブ化 | SNSで発信した内容のまとめや深掘り記事をWebサイトで公開し、情報の集約地とする。 |

| 構造化データの起点 | 組織や製品に関する最も詳細な構造化データはWebサイトに実装し、他プラットフォームはそれを参照する形にする。 |

自社ホームページを中心に“AIが理解する情報構造”を作る流れ

- コア情報の定義: 自社のミッション、製品の核となる価値、E-E-A-Tの根拠などをホームページ上で明確に言語化・構造化します。

- サテライトコンテンツの計画: ホームページ情報を補強・拡散するためのコンテンツ(SNS投稿、動画など)を計画します。

- リンクと参照の設計: 各サテライトコンテンツからコア情報(ホームページ)へ、意味のあるリンクを設置します。

- 一貫性の維持: 新しい情報が追加された際は、必ずホームページを更新し、そこから各プラットフォームへ展開するルールを徹底します。

ホームページを核にしたLLMO設計のメリット

この設計アプローチには、大きなメリットがあります。

- 情報管理の効率化: 情報のマスターをホームページに集約することで、管理が容易になり、矛盾を防げます。

- 信頼性の向上: AIは明確な情報源を持つ構造を高く評価し、ブランド全体の信頼性が向上します。

- 資産の蓄積: SNSのように情報が流れ去ることなく、ホームページにコンテンツが資産として蓄積され続けます。

クロスプラットフォームマーケティング戦略を強化するLLMO設計の実践手順

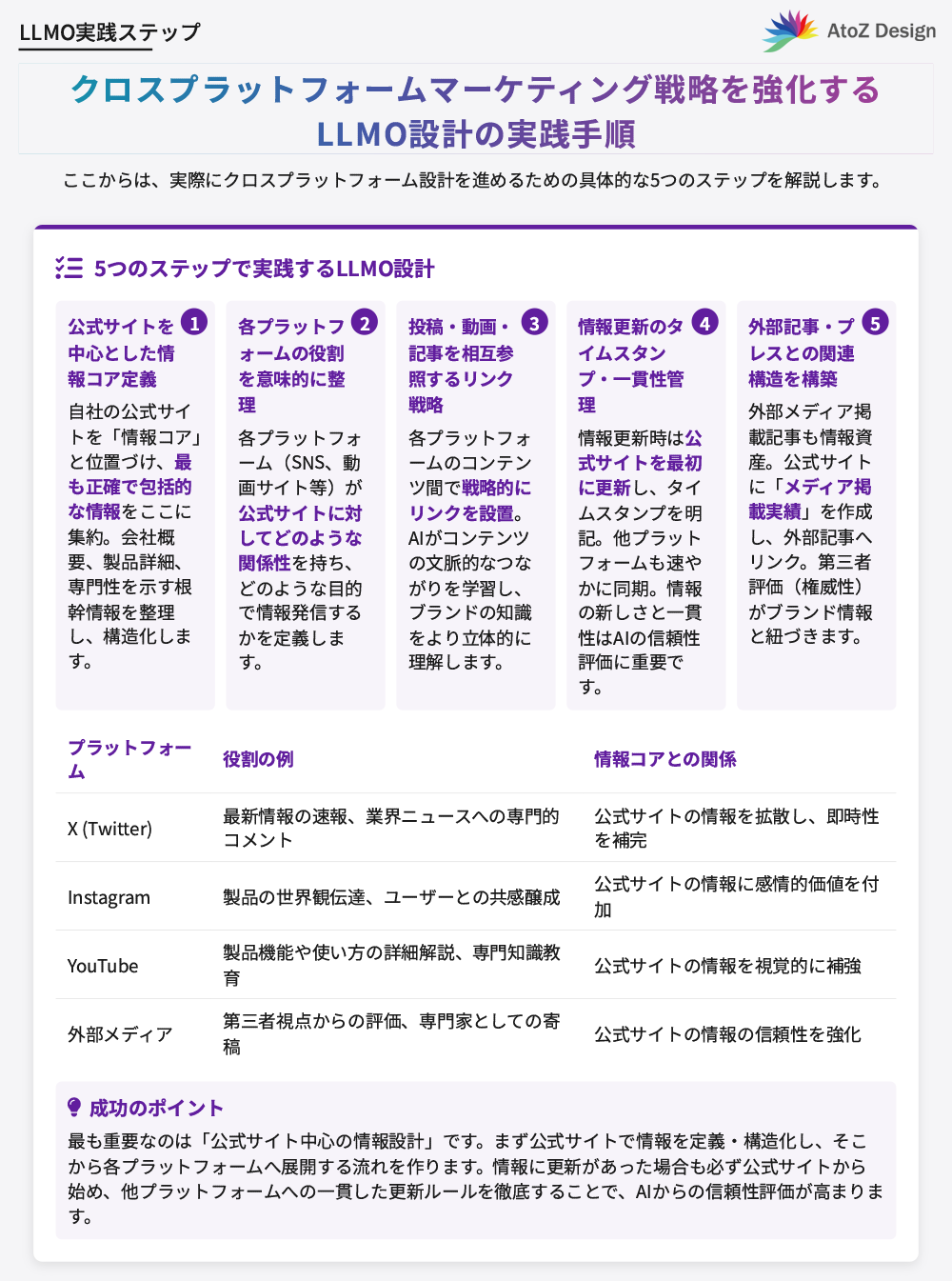

ここからは、実際にクロスプラットフォーム設計を進めるための具体的な5つのステップを解説します。

ここからは、実際にクロスプラットフォーム設計を進めるための具体的な5つのステップを解説します。

① 公式サイトを中心とした“情報コア”の定義

まず、自社の公式サイトを「情報コア」と位置づけ、ブランドに関する最も正確で包括的な情報をここに集約します。会社概要、事業内容、製品・サービスの詳細、専門性を示すブログ記事、お客様の声など、AIに伝えたいすべての根幹情報を整理し、構造化します。この段階で、情報に曖訪な点や古い記述がないか徹底的に見直すことが重要です。

② 各プラットフォームの「役割」を意味的に整理

次に、運用している各プラットフォーム(SNS、動画サイトなど)の役割を明確に定義します。それぞれのプラットフォームが、「情報コア」である公式サイトに対してどのような関係性を持ち、どのような目的で情報を発信するのかを言語化します。

| プラットフォーム | 役割の例 |

|---|---|

| X (旧Twitter) | 最新情報やプレスリリースの速報、業界ニュースへの専門的コメント |

| 製品の世界観の伝達、ユーザーとの共感醸成 | |

| YouTube | 製品の機能や使い方に関する詳細な解説、専門知識の教育 |

| note | 創業ストーリーや開発秘話など、ブランドの背景にある物語の発信 |

③ 投稿・動画・記事を相互参照するリンク戦略

定義した役割に基づき、各プラットフォームのコンテンツ間で戦略的にリンクを設置します。例えば、Xの速報投稿から詳細を記した公式サイトのプレスリリースへ、Instagramの投稿から活用法を解説したYouTube動画へ、といった具合です。これにより、AIはコンテンツ間の文脈的なつながりを学習し、ブランドに関する知識をより深く、立体的に理解します。

④ 情報更新のタイムスタンプ・一貫性管理

製品の仕様変更や価格改定など、情報に更新があった場合は、必ず公式サイトの「情報コア」を最初に更新し、そのタイムスタンプ(更新日時)を明確に記録します。その後、他のすべてのプラットフォームでも速やかに情報を修正・更新します。情報の新しさと一貫性は、AIが信頼性を評価する上で非常に重要な要素です。

⑤ 外部記事・プレスとの関連構造を構築

第三者メディアに掲載された記事や、配信したプレスリリースも、自社の情報資産の一部です。公式サイトに「メディア掲載実績」のようなページを作成し、外部記事へのリンクを設置します。可能であれば、外部記事側からも公式サイトや関連SNSへのリンクを設置してもらうよう依頼しましょう。これにより、第三者からの客観的な評価(権威性)がブランド情報と紐づき、AIからの評価がさらに高まります。

ブランド構造設計における“AI視点”のクロスプラットフォーム最適化

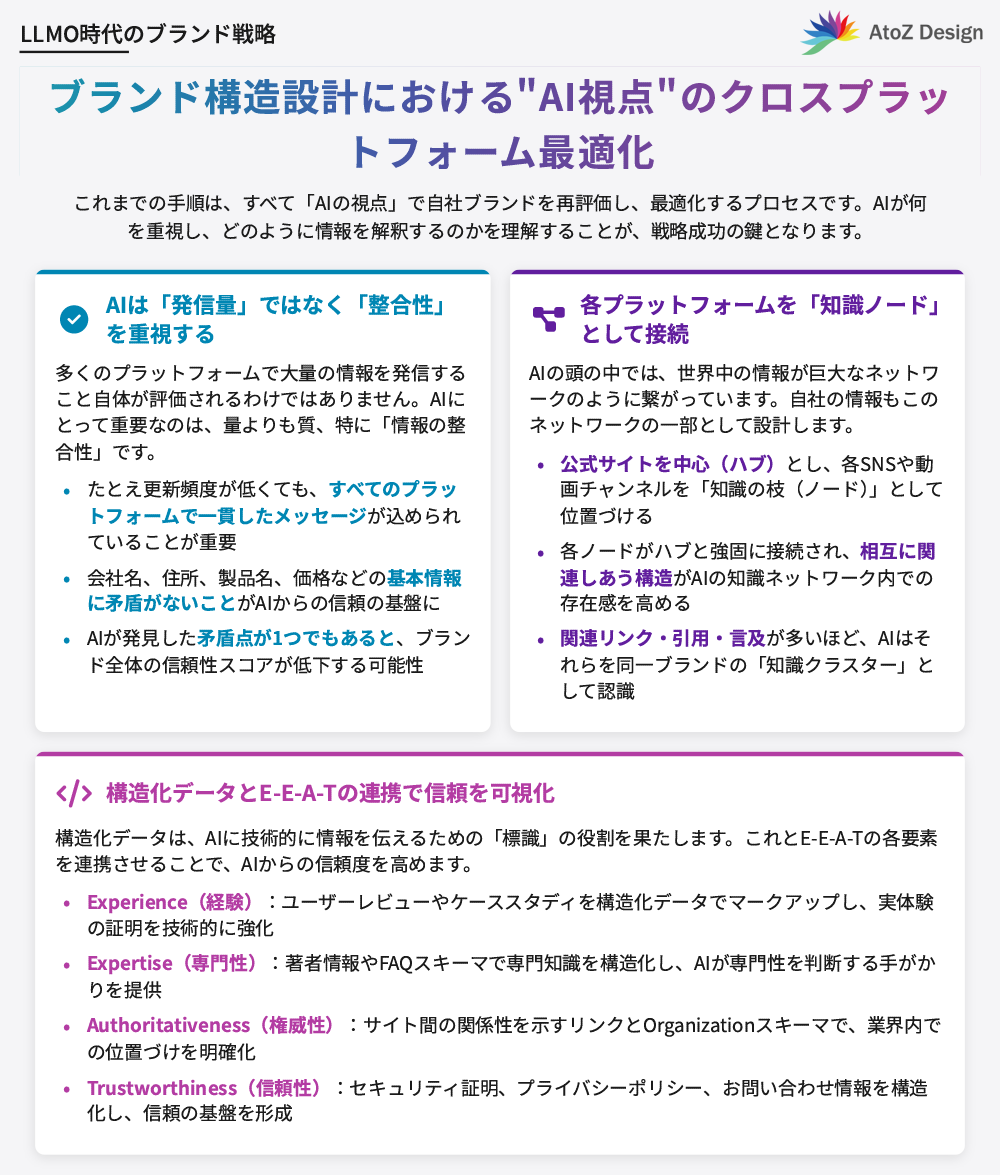

これまでの手順は、すべて「AIの視点」で自社ブランドを再評価し、最適化するプロセスです。AIが何を重視し、どのように情報を解釈するのかを理解することが、戦略成功の鍵となります。

AIは「発信量」ではなく「整合性」を重視する

多くのプラットフォームで毎日大量の情報を発信すること自体が評価されるわけではありません。AIにとって重要なのは、量よりも質、特に「情報の整合性」です。たとえ更新頻度が低くても、すべてのプラットフォームで発信される情報に矛盾がなく、一貫したメッセージが込められている方が、AIからの信頼度は格段に高まります。

各プラットフォームを「知識ノード」として接続

AIの頭の中では、世界中の情報が巨大なネットワークのように繋がっています。自社の公式サイトを中心(ハブ)とし、各SNSアカウントやYouTubeチャンネルを、そこから伸びる「知識の枝(ノード)」として位置づけるイメージです。

それぞれのノードがハブと強固に接続され、相互に関連しあうことで、AIの知識ネットワークの中で自社ブランドの存在感が際立ちます。

構造化データとE-E-A-Tの連携で信頼を可視化

構造化データは、この「知識ノード」の接続をAIに技術的に伝えるための「標識」の役割を果たします。さらに、各コンテンツがE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)のどの側面を証明しているのかを意識して作成することで、AIはブランドの信頼性を多角的に評価できます。「信頼」という目に見えない価値を、技術とコンテンツの両面から可視化することが、LLMO時代の最適化の本質です。

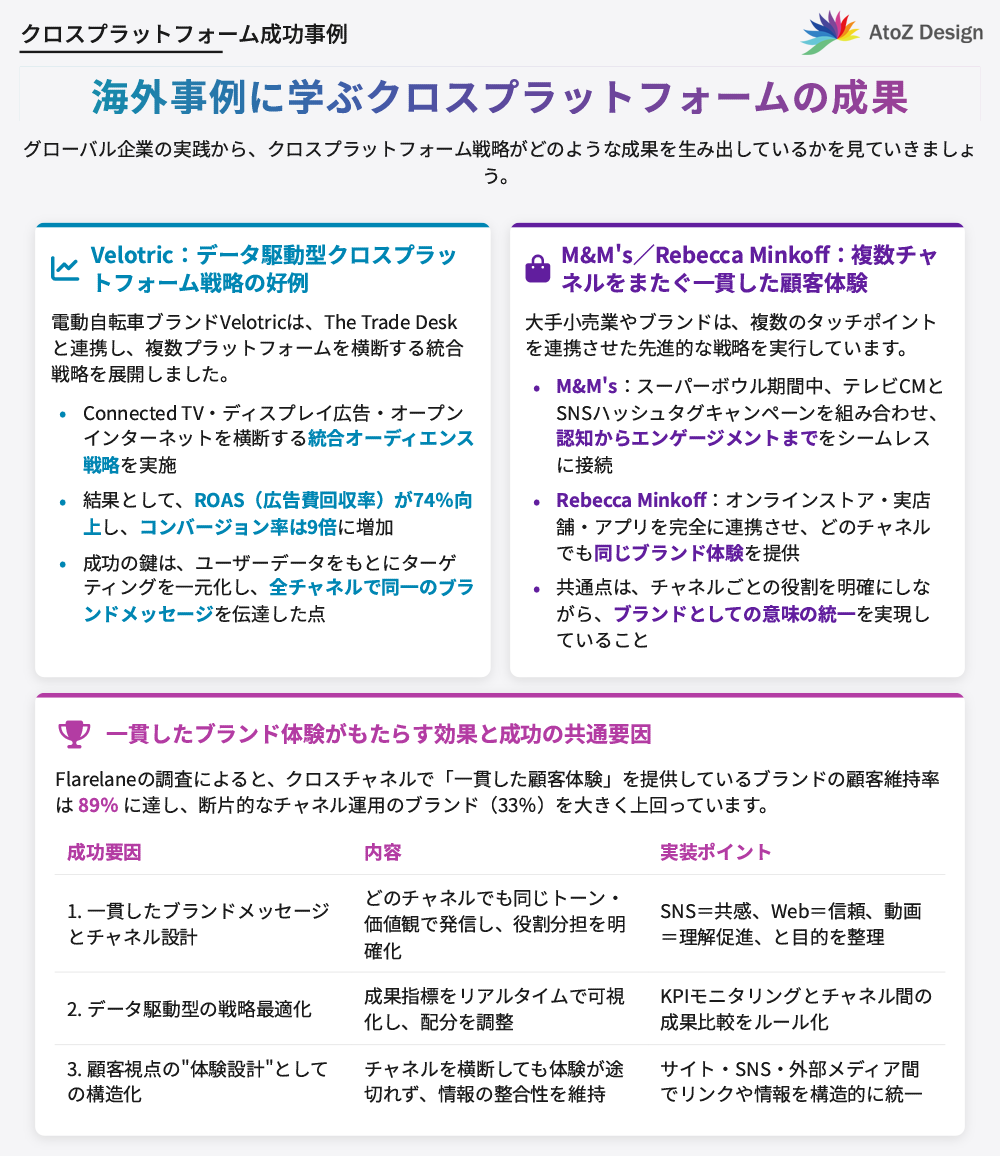

海外事例から学ぶクロスプラットフォームマーケティング戦略の成功要因

AI時代のマーケティングにおいて、クロスプラットフォーム戦略はすでに多くのグローバル企業が実践している基本戦略です。ここでは、海外の事例をもとに「なぜこの戦略が成果を上げているのか」「何が成功の共通要因なのか」を整理します。

Velotric:データ駆動型クロスプラットフォーム戦略の好例

電動自転車ブランドの Velotric は、The Trade Deskと連携し、Connected TV・ディスプレイ広告・オープンインターネットを横断する「クロスプラットフォーム・オーディエンス戦略」を実施しました。

その結果、ROAS(広告費回収率)が74%向上し、コンバージョン率は9倍に増加しています。

(出典:The Trade Desk – Velotric Case Study)

この成功の鍵は、ユーザーデータをもとにターゲティングを一元化し、すべてのチャネルで同一のブランドメッセージを伝えた点にあります。各広告が独立して存在するのではなく、すべてが「Velotric」という一つの知識ノードに統合されているのです。

M&M’s/Rebecca Minkoff:複数チャネルをまたぐ一貫した顧客体験

M&M’s はスーパーボウル期間中、テレビCMとSNSハッシュタグキャンペーンを組み合わせ、認知からエンゲージメントまでをシームレスにつなぐ施策を展開しました。

一方、ファッションブランド Rebecca Minkoff は、オンラインストア・実店舗・アプリを完全に連携させ、どのチャネルでも同じ体験が得られるよう設計。ユーザーがどの接点から入っても「同じブランドとしての一貫した物語」が伝わる構造を構築しました。

(出典:WebFX – Cross-Channel Marketing Examples)

これらの事例に共通するのは、チャネルごとの目的と役割を明確にしながらも、ブランドとしての“意味の統一”を失わない設計思想です。Web、SNS、アプリ、実店舗といった多層的な体験を一つの文脈にまとめることで、AIにも人にも認識される「整合性のあるブランド構造」を実現しています。

一貫したブランド体験がもたらす顧客維持効果

Flarelaneの調査によると、クロスチャネルで「一貫した顧客体験」を提供しているブランドの顧客維持率は 89% に達し、断片的なチャネル運用のブランド(33%)を大きく上回る結果が出ています。

(出典:Flarelane – Cross-Channel Marketing Case Studies)

つまり、ユーザーがどのチャネルから接触しても同じブランドであると感じられることが、信頼と継続利用の基盤になります。これはAI検索における信頼スコア(Authority)の形成にも直結します。

成功事例に共通する3つの要因

海外事例を整理すると、クロスプラットフォームマーケティング戦略の成功には次の3点が共通しています。

| 成功要因 | 内容 | 実装ポイント |

|---|---|---|

| 1. 一貫したブランドメッセージとチャネル設計 | どのチャネルでも同じトーン・価値観で発信し、役割分担を明確にしている。 | SNS=共感、Web=信頼、動画=理解促進、と目的を整理する。 |

| 2. データ駆動型の戦略最適化 | 成果指標をリアルタイムで可視化し、配分を調整している。 | KPIモニタリングとチャネル間の成果比較をルール化する。 |

| 3. 顧客視点の“体験設計”としての構造化 | チャネルを横断しても体験が途切れず、情報の整合性が維持されている。 | サイト・SNS・外部メディア間でリンクや情報を構造的に統一する。 |

LLMO対策への応用

これらの海外事例は、AIがブランドを理解・評価する仕組みにおいても示唆的です。AIは、複数のチャネルに分散した情報を統合的に分析し、意味的な一貫性(Semantic Consistency)を持つブランドを「信頼できる知識源」として扱います。つまり、クロスプラットフォーム戦略をLLMO文脈に適用するとは、「人が体験で信頼する構造」を「AIが理解できる構造」に変換すること に他なりません。

海外で成果を上げている企業に共通する「整合性のある発信構造」を、自社サイト・SNS・動画・外部メディアの全体設計に取り入れることが、これからのAI検索時代における最大の差別化要因となるでしょう。

クロスプラットフォームマーケティング戦略×LLMO運用のKPI設計

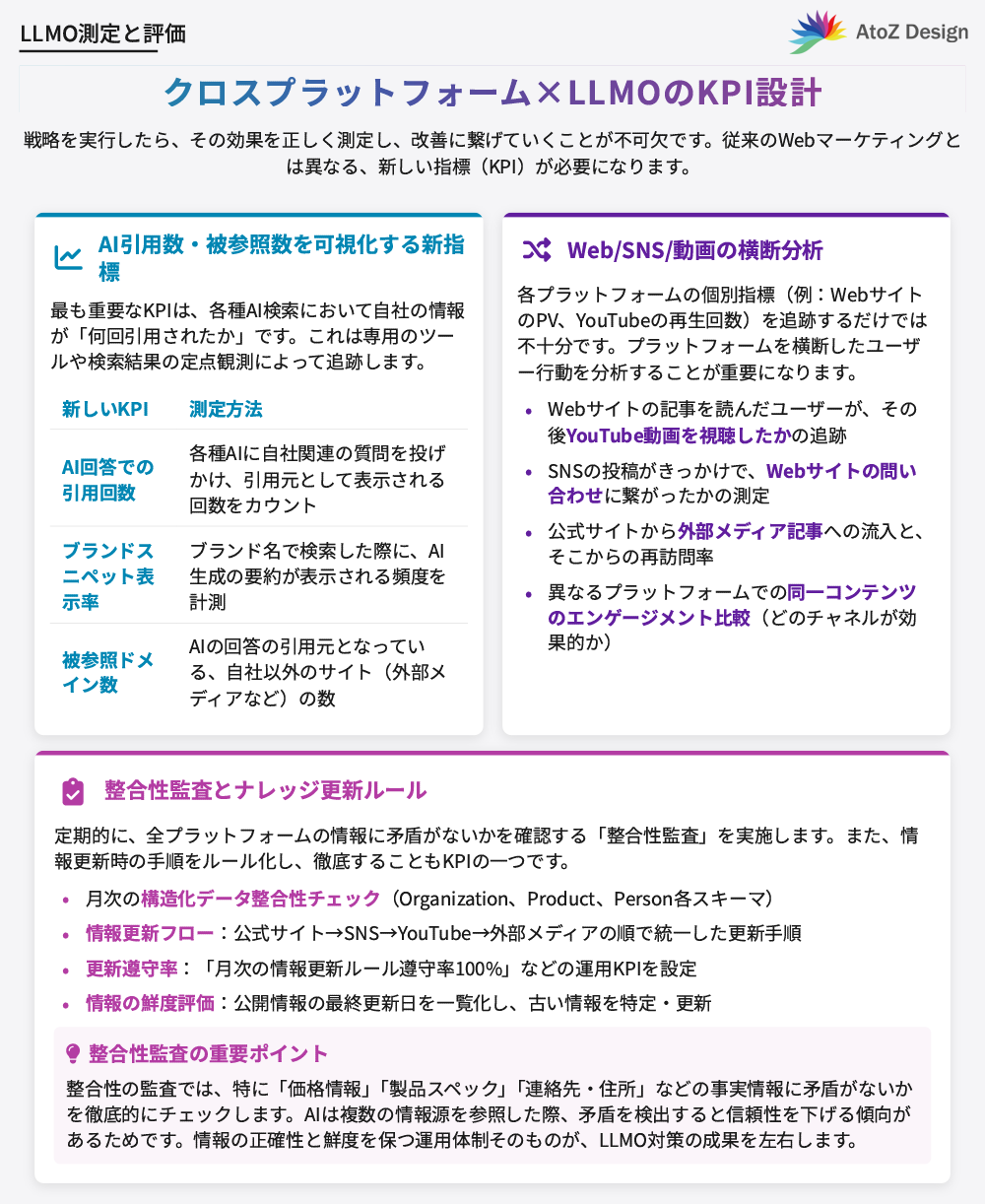

戦略を実行したら、その効果を正しく測定し、改善に繋げていくことが不可欠です。従来のWebマーケティングとは異なる、新しい指標(KPI)が必要になります。

戦略を実行したら、その効果を正しく測定し、改善に繋げていくことが不可欠です。従来のWebマーケティングとは異なる、新しい指標(KPI)が必要になります。

AI引用数・被参照数を可視化する新指標

最も重要なKPIは、各種AI検索において自社の情報が「何回引用されたか」です。

これは専用のツールや、検索結果の定点観測によって追跡します。

| 新しいKPIの例 | 測定方法 | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| AI回答での引用回数 | 各種AIに自社関連の質問を投げかけ、引用元として表示される回数をカウント | 直接的なブランド露出と信頼性の証明になる |

| ブランドスニペットの表示率 | ブランド名で検索した際に、AI生成の要約が表示される頻度を計測 | AIがブランドを体系的に理解している証拠 |

| 被参照ドメイン数 | AIの回答の引用元となっている、自社以外のサイト(外部メディアなど)の数を計測 | 第三者からの評価(権威性)がAIに認識されているかを示す |

Web/SNS/動画の横断分析

各プラットフォームの個別指標(例:WebサイトのPV、YouTubeの再生回数)を追跡するだけでは不十分です。「Webサイトの記事を読んだユーザーが、その後YouTube動画を視聴したか」「SNSの投稿がきっかけで、Webサイトの問い合わせに繋がったか」といった、プラットフォームを横断したユーザー行動を分析することが重要になります。

整合性監査とナレッジ更新ルール

定期的に、全プラットフォームの情報に矛盾がないかを確認する「整合性監査」を実施します。また、情報更新時の手順をルール化し、徹底することもKPIの一つです(例:月次の情報更新ルール遵守率100%)。情報の正確性と鮮度を保つ運用体制そのものが、LLMO対策の成果を左右します。

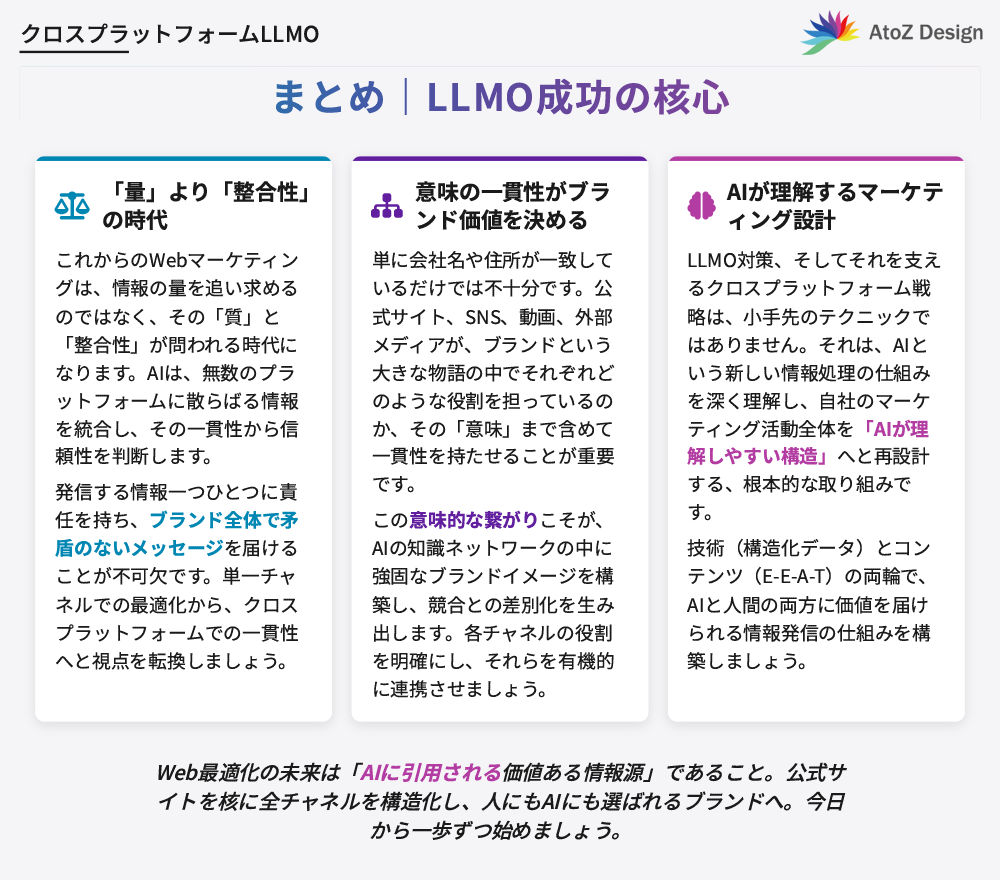

まとめ|クロスプラットフォームマーケティング戦略が導くLLMO成功の核心

この記事では、AI検索時代における新しいマーケティングの考え方として、LLMO対策とクロスプラットフォーム戦略の融合について解説しました。

最後に、その最も重要な核心部分を振り返ります。

「量」より「整合性」が評価される時代

これからのWebマーケティングは、情報の量を追い求めるのではなく、その「質」と「整合性」が問われる時代になります。AIは、無数のプラットフォームに散らばる情報を統合し、その一貫性から信頼性を判断します。発信する情報一つひとつに責任を持ち、ブランド全体で矛盾のないメッセージを届けることが不可欠です。

AIに伝わる“意味の一貫性”がブランドの価値を決める

単に会社名や住所が一致しているだけでは不十分です。公式サイト、SNS、動画、外部メディアが、ブランドという大きな物語の中でそれぞれどのような役割を担っているのか、その「意味」まで含めて一貫性を持たせることが重要です。この意味的な繋がりこそが、AIの知識の中に強固なブランドイメージを構築し、競合との差別化を生み出します。

LLMOは“AIが理解するマーケティング設計”そのもの

LLMO対策、そしてそれを支えるクロスプラットフォーム戦略は、小手先のテクニックではありません。それは、AIという新しい情報処理の仕組みを深く理解し、自社のマーケティング活動全体を「AIが理解しやすい構造」へと再設計する、根本的な取り組みです。この変化にいち早く対応し、人にもAIにも選ばれる情報発信の仕組みを構築できた企業が、これからの時代の勝者となるでしょう。

LLMO対策ができるのおすすめのホームページ制作会社を探したい方はこちらもどうぞ ➤

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

AtoZ Designは、AI時代のWeb戦略を“構造”から設計します。

検索順位よりも「AIに選ばれる」ことが価値となる今、私たちはLLMO対策とクロスプラットフォーム設計を組み合わせ、AIにも人にも正しく伝わる“意味のあるブランド構造”を構築します。

ホームページを中心に、SNS・外部発信・構造化データを一貫して最適化し、企業の「実在性」と「信頼性」をAIの世界にまで届ける。

それが、AtoZ Designが考える次世代のWebマーケティングです。

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス