「共起語(きょうきご)」とは、あるキーワードと一緒によく使われる関連語のことを指します。たとえば「SEO」という言葉と共に使われやすいのは、「検索」「最適化」「コンテンツ」「Google」など。これらの言葉が周囲にあることで、検索エンジンやAIはその文章の意味や文脈を正確に理解しやすくなります。

つまり共起語とは、文章のテーマや意図をAIに伝える“文脈の手がかり”です。単にキーワードを入れるだけでなく、関連する語を自然に配置することで、人にもAIにも伝わる構造を作ることができます。

▶ AtoZ DesignのLLMO・AIO(AI検索最適化)に特化したホームページ制作とコンサルティングサービスを見る

共起語の基本|SEOとLLMOをつなぐ“意味の接着剤”とは

「共起語」という言葉は、SEOに携わる方なら一度は耳にしたことがあるはずです。しかし、生成AIが台頭する今、その役割は新たな次元へと進化しています。ここでは、LLMOとSEO、双方の戦略をつなぐ「意味の接着剤」としての共起語の基本を改めて確認しましょう。

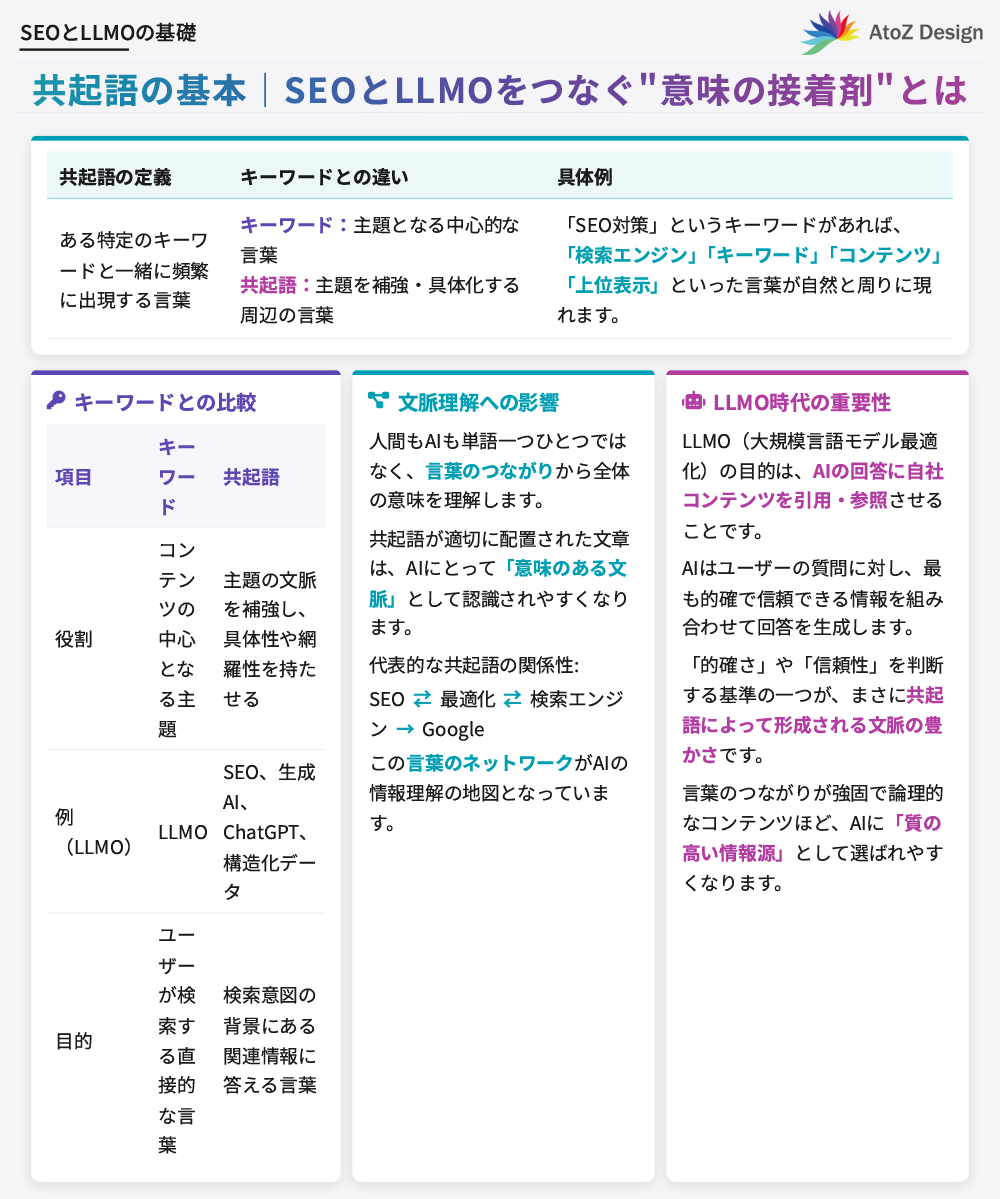

共起語の定義(キーワードとの違い)

共起語とは、ある特定のキーワードと一緒に頻繁に出現する言葉のことです。例えば、「SEO対策」というキーワードがあれば、「検索エンジン」「キーワード」「コンテンツ」「上位表示」といった言葉が自然と周りに現れます。

これらが共起語です。ターゲットキーワードそのものではありませんが、文脈を形成し、トピックの専門性を深めるために不可欠な要素と言えます。

| 項目 | キーワード | 共起語 |

|---|---|---|

| 役割 | コンテンツの中心となる主題 | 主題の文脈を補強し、具体性や網羅性を持たせる言葉 |

| 例(主題:LLMO) | LLMO | SEO、生成AI、ChatGPT、コンテンツ、構造化データ、引用 |

| 目的 | ユーザーが検索するであろう直接的な言葉 | 検索意図の背景にある関連情報や疑問に答えるための言葉 |

共起語が文脈理解に与える影響

人間が文章を読むとき、単語一つひとつではなく、言葉のつながりから全体の意味を理解します。実は、これはAIも同じです。共起語が適切に配置されている文章は、AIにとって「意味のある文脈」として認識されやすくなります。これにより、AIはコンテンツの主題をより正確に、そして深く理解することができるのです。

「SEO」「最適化」「検索エンジン」など代表的な共起語の関係性

共起語は、互いに関連し合って一つの大きな意味のネットワークを形成します。「SEO」という言葉の周りには「最適化」や「検索エンジン」があり、さらに「検索エンジン」の周りには「Google」「アルゴリズム」といった言葉がつながっています。この言葉のネットワークこそが、AIが世界の情報を理解するための地図の役割を果たしているのです。したがって、これらの関係性を意識したコンテンツ作りが重要になります。

LLMOの台頭により“語のつながり”がより重要になった理由

LLMO(大規模言語モデル最適化)の目的は、AIの回答に自社コンテンツを引用・参照させることです。AIはユーザーの質問に対し、最も的確で信頼できる情報を組み合わせて回答を生成します。このプロセスで「的確さ」や「信頼性」を判断する基準の一つが、まさに共起語によって形成される「文脈の豊かさ」なのです。言葉のつながりが強固で論理的なコンテンツほど、AIに「質の高い情報源」として選ばれやすくなります。

共起語の役割|LLMOでAIに引用される文章を作るための設計法

共起語の基本を理解したところで、次は実践的な役割について掘り下げます。特にLLMOにおいて、AIに「この情報を使いたい」と思わせる引用されやすい文章は、共起語を意識することで設計可能です。ここでは、AIの思考プロセスから逆算したコンテンツ設計法を解説します。

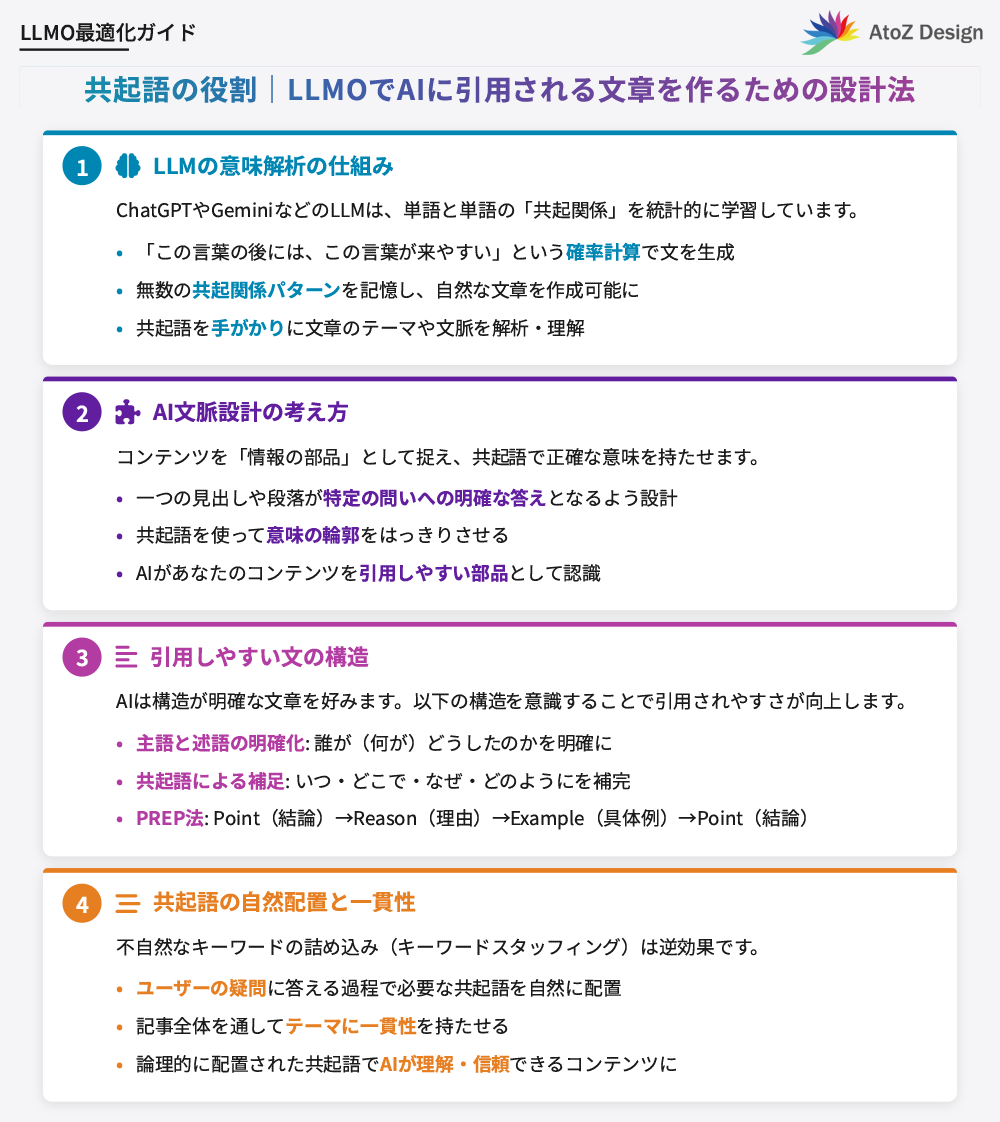

ChatGPT・GeminiなどLLMが「意味」をどう解析しているか

ChatGPTやGeminiといった大規模言語モデル(LLM)は、膨大なテキストデータを学習することで、単語と単語の「共起関係」を統計的に把握しています。つまり、「この言葉の後には、この言葉が来やすい」という確率を計算しているのです。彼らが自然な文章を生成できるのは、この無数の共起関係パターンを記憶しているからに他なりません。LLMは、共起語を手がかりに文章のテーマや文脈を解析し、その意味を理解しているのです。

共起語を中心に据えた“AI文脈設計”の考え方

AIに引用されるためには、コンテンツを「情報の部品」として捉える視点が重要です。そして、その部品に正確な意味を持たせるのが共起語の役割です。「AI文脈設計」とは、一つの見出しや段落が、特定の問いに対する明確な答えとなるよう、共起語を使って意味の輪郭をはっきりとさせる作業です。これにより、AIはあなたのコンテンツを「引用しやすい部品」として認識し、回答生成に活用しやすくなります。

AIが引用しやすい文の構造(主語・述語・補足語)

AIは、構造が明確な文章を好みます。特に「AはBです」といった定義文や、「~の原因は3つあります」といった結論ファーストの文章は、AIが要約・引用しやすい形式です。共起語を使いながら、以下のような構造を意識することで、AIにとっての理解度と引用しやすさが格段に向上します。

- 主語と述語の明確化: 誰が(何が)どうしたのかをはっきりと記述する。

- 補足語の活用: 共起語を用いて、いつ、どこで、なぜ、どのように、といった情報を補う。

- PREP法の意識: Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論)の順で構成する。

共起語の自然配置と「AIが理解する一貫性」

共起語を使おうとするあまり、不自然にキーワードを詰め込む「キーワードスタッフィング」は逆効果です。AIも人間と同じように、文脈に沿わない不自然な文章を嫌います。

重要なのは、ユーザーの疑問に答える過程で、必要な共起語が自然な形で配置されていることです。記事全体を通してテーマに一貫性があり、そのテーマを補強する共起語が論理的に配置されている状態が、AIにとって最も理解しやすく、信頼できるコンテンツとなります。

共起語の活用|SEOでGoogleに“理解される”ページ構造をつくる

LLMOだけでなく、従来のSEOにおいても共起語の重要性は変わりません。むしろ、Googleの検索アルゴリズムが高度化したことで、その役割はさらに増しています。ここでは、Googleにコンテンツの価値を正しく伝え、検索順位を向上させるための共起語活用法を解説します。

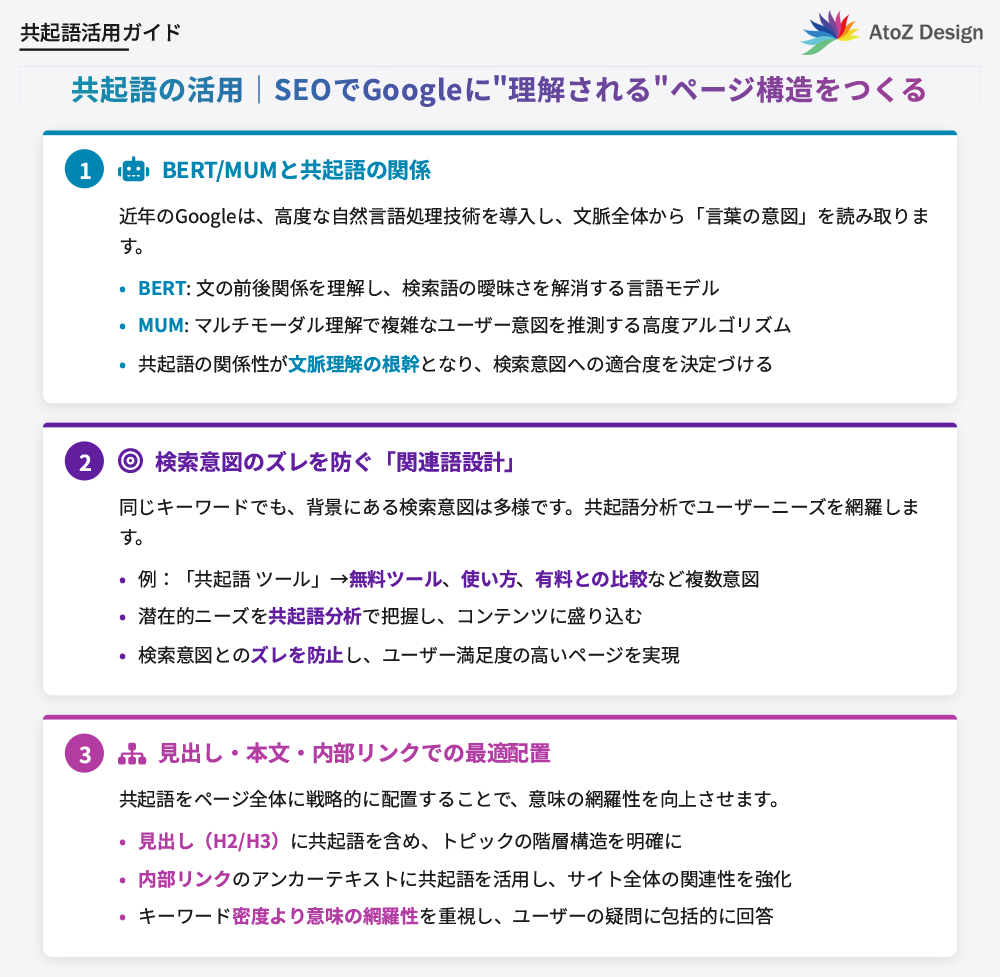

BERT/MUMなどGoogleの言語理解アルゴリズムと共起語の関係

近年のGoogleは、BERTやMUMといった高度な自然言語処理技術を導入しています。これらのアルゴリズムは、単語の表面的な意味だけでなく、文脈全体から「言葉の意図」を読み取ることができます。この文脈理解の根幹を支えているのが、共起語の関係性です。共起語を適切に使うことで、Googleはあなたのコンテンツがユーザーの複雑な検索意図に深く応えるものであると認識し、高く評価するのです。

検索意図のズレを防ぐ「関連語設計」

ユーザーが検索するキーワードは一つでも、その背景にある意図は多様です。例えば「共起語 ツール」と検索する人には、「無料のツールを知りたい」「ツールの使い方を知りたい」「有料ツールと比較したい」といった様々なニーズが隠れています。共起語を分析することで、これらの潜在的なニーズを把握し、コンテンツに盛り込むことができます。

これにより、検索意図とのズレを防ぎ、ユーザー満足度の高いページを作成することが可能です。

見出し・本文・内部リンクでの共起語配置の最適化

共起語は、本文中だけでなく、ページの様々な要素に配置することで効果を最大化できます。H2やH3といった見出しに共起語を含めることで、Googleはトピックの階層構造を理解しやすくなります。また、関連するページへの内部リンクのアンカーテキストに共起語を用いることで、サイト全体のテーマ性と専門性を伝えることができます。このように、ページ単体ではなくサイト全体で共起語を戦略的に配置することが重要です。

「共起語密度」よりも「意味の網羅性」が重視される理由

かつては、特定のキーワードの出現回数(キーワード密度)がSEOで重要視された時代もありました。しかし、現在のGoogleは、単なる単語の数ではなく「意味の網羅性」を評価します。つまり、ユーザーが求めるであろう関連トピックや疑問に対して、どれだけ包括的に答えを提供できているかが重要です。共起語の活用は、この「意味の網羅性」を高めるための強力な手段であり、無理に密度を高める必要はないのです。

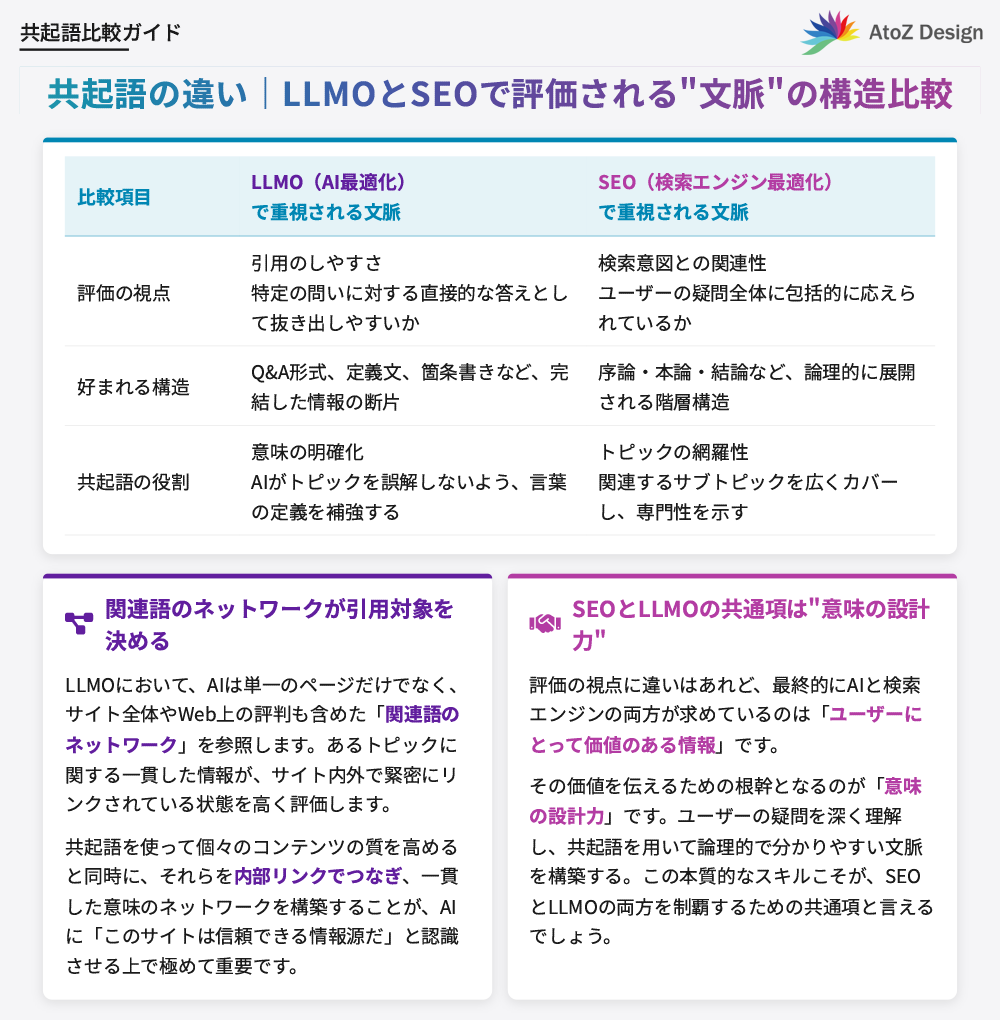

共起語の違い|LLMOとSEOで評価される“文脈”の構造比較

LLMOとSEO、どちらも共起語が重要であることは共通しています。しかし、AIと検索エンジンでは、評価する文脈のポイントに違いがあります。この違いを理解することが、両方の最適化を成功させる鍵となります。

以下の比較表で、その違いを明確にしましょう。

| 比較項目 | LLMO(AI最適化)で重視される文脈 | SEO(検索エンジン最適化)で重視される文脈 |

|---|---|---|

| 評価の視点 | 引用のしやすさ 特定の問いに対する直接的な答えとして抜き出しやすいか |

検索意図との関連性 ユーザーの疑問全体に包括的に応えられているか |

| 好まれる構造 | Q&A形式、定義文、箇条書きなど、完結した情報の断片 | 序論・本論・結論など、論理的に展開される階層構造 |

| 共起語の役割 | 意味の明確化 AIがトピックを誤解しないよう、言葉の定義を補強する |

トピックの網羅性 関連するサブトピックを広くカバーし、専門性を示す |

| 最適な文章 | 簡潔で事実に基づいた客観的な記述 | 具体例や体験談を交えた、読者の理解を促す丁寧な記述 |

| 具体例 | 「LLMOとは、大規模言語モデル最適化のことです。」 | 「LLMO対策には、コンテンツの構造化やE-E-A-Tの強化など、複数のアプローチがあります。本記事では…」 |

LLMOでは「関連語のネットワーク」が引用対象を決める

LLMOにおいて、AIは単一のページだけでなく、サイト全体やWeb上の評判も含めた「関連語のネットワーク」を参照します。あるトピックに関する一貫した情報が、サイト内外で緊密にリンクされている状態を高く評価します。共起語を使って個々のコンテンツの質を高めると同時に、それらを内部リンクでつなぎ、一貫した意味のネットワークを構築することが、AIに「このサイトは信頼できる情報源だ」と認識させる上で極めて重要です。

SEOとLLMOの共通項は“意味の設計力”にある

評価の視点に違いはあれど、最終的にAIと検索エンジンの両方が求めているのは「ユーザーにとって価値のある情報」です。そして、その価値を伝えるための根幹となるのが「意味の設計力」に他なりません。ユーザーの疑問を深く理解し、共起語を用いて論理的で分かりやすい文脈を構築する。この本質的なスキルこそが、SEOとLLMOの両方を制覇するための共通項と言えるでしょう。

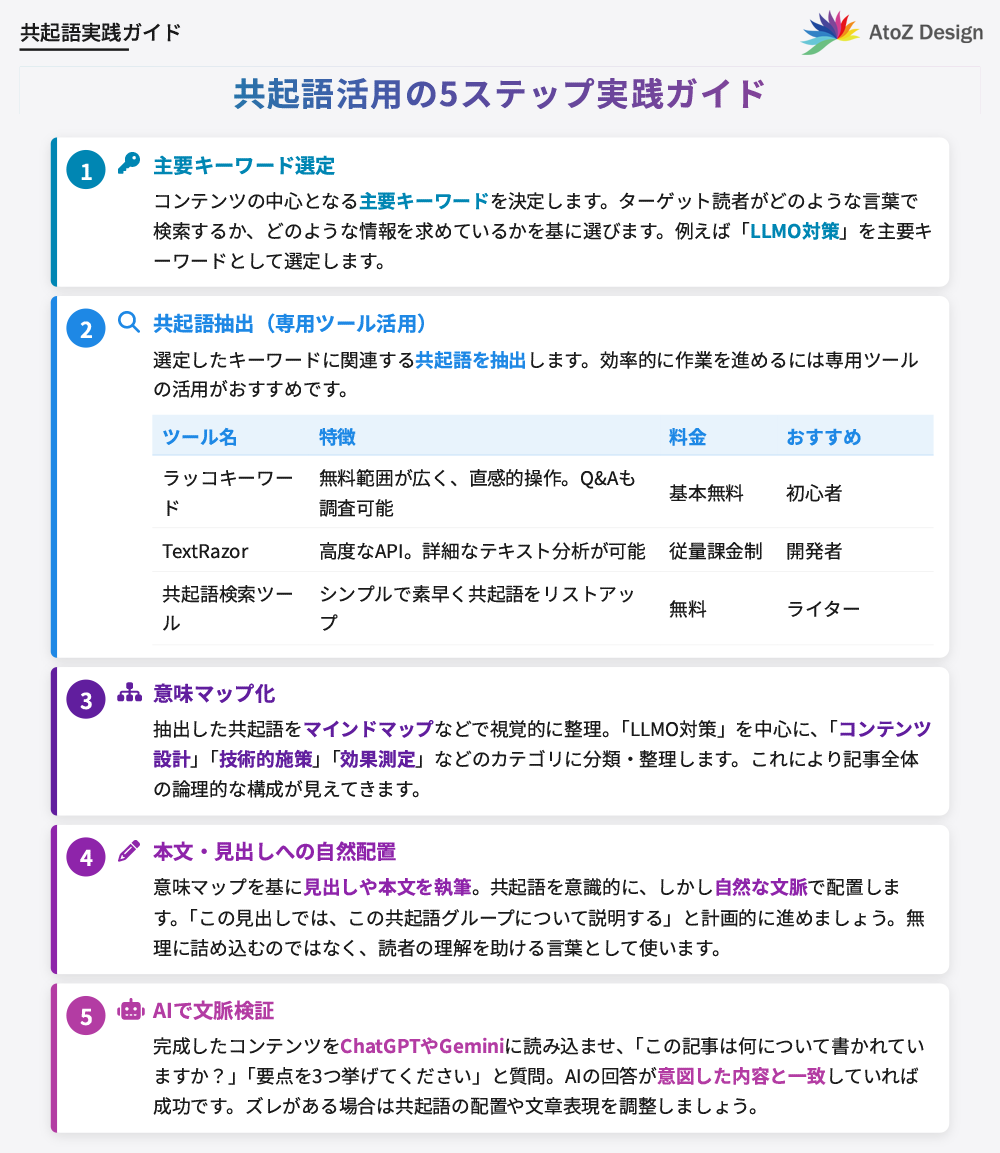

共起語の設計法|AIにも人にも伝わるコンテンツ制作ステップ

理論を理解したら、次は実践です。ここでは、共起語を効果的に活用し、AIと人間の両方に評価されるコンテンツを制作するための具体的な5つのステップを紹介します。

この手順に沿って進めることで、誰でも戦略的なコンテンツ設計が可能です。

主要キーワード選定(例:LLMO対策)

まず、コンテンツの中心となる主要キーワードを決定します。このキーワードは、ターゲット読者がどのような言葉で検索するか、どのような情報を求めているかを基に選びます。今回は例として、「LLMO対策」というキーワードを選定したとします。このキーワードが、以降の全ての工程の出発点となります。

共起語抽出(ラッコキーワード、TextRazor など)

次に、選定したキーワードに関連する共起語を抽出します。この作業には、専用のツールを活用するのが効率的です。初心者からプロまで幅広く使われているツールには、以下のようなものがあります。

| ツール名 | 特徴 | 料金 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ラッコキーワード | 無料で利用できる範囲が広く、操作が直感的で分かりやすい。サジェストキーワードやQ&Aも同時に調査可能。 | 基本無料 (有料プランあり) |

まずは無料で共起語調査を始めたい初心者、Web担当者 |

| TextRazor | 高度な自然言語処理API。エンティティ抽出やトピック分類など、詳細なテキスト分析が可能。 | 従量課金制 (無料枠あり) |

より専門的で詳細な文脈分析を行いたい開発者、データアナリスト |

| 共起語検索ツール | シンプルなインターフェースで、特定のキーワードに対する共起語を素早くリストアップできる。 | 無料 | 手軽に素早く共起語のリストだけ欲しいライター |

意味マップ化(トピック・関係性の可視化)

抽出した共起語を、ただリストとして眺めるだけでは不十分です。マインドマップツールなどを使って、キーワードと共起語の関係性を視覚的に整理する「意味マップ化」を行いましょう。「LLMO対策」を中心に置き、「コンテンツ設計」「技術的施策」「効果測定」といったカテゴリに共起語を分類・整理していきます。

この作業により、記事全体の論理的な構成が見えてきます。

本文・見出しへの自然配置

作成した意味マップ(記事構成案)に基づいて、見出しや本文を執筆していきます。この際、抽出した共起語を意識的に、しかし自然な文脈で配置していくことが重要です。

「この見出しでは、この共起語グループについて説明する」というように、計画的に進めましょう。無理に詰め込むのではなく、読者の理解を助けるために必要な言葉として使うことを心がけてください。

AIで文脈検証(ChatGPT・Geminiでテスト)

コンテンツが完成したら、最後にAIを使って文脈が正しく伝わるか検証します。作成した記事のURLやテキストをChatGPTやGeminiに読み込ませ、「この記事は何について書かれていますか?」「この記事の要点を3つ挙げてください」といった質問を投げかけてみましょう。AIの回答が、あなたの意図した内容と一致していれば、文脈設計は成功です。ズレがある場合は、共起語の配置や文章表現を見直し、再度調整を行いましょう。

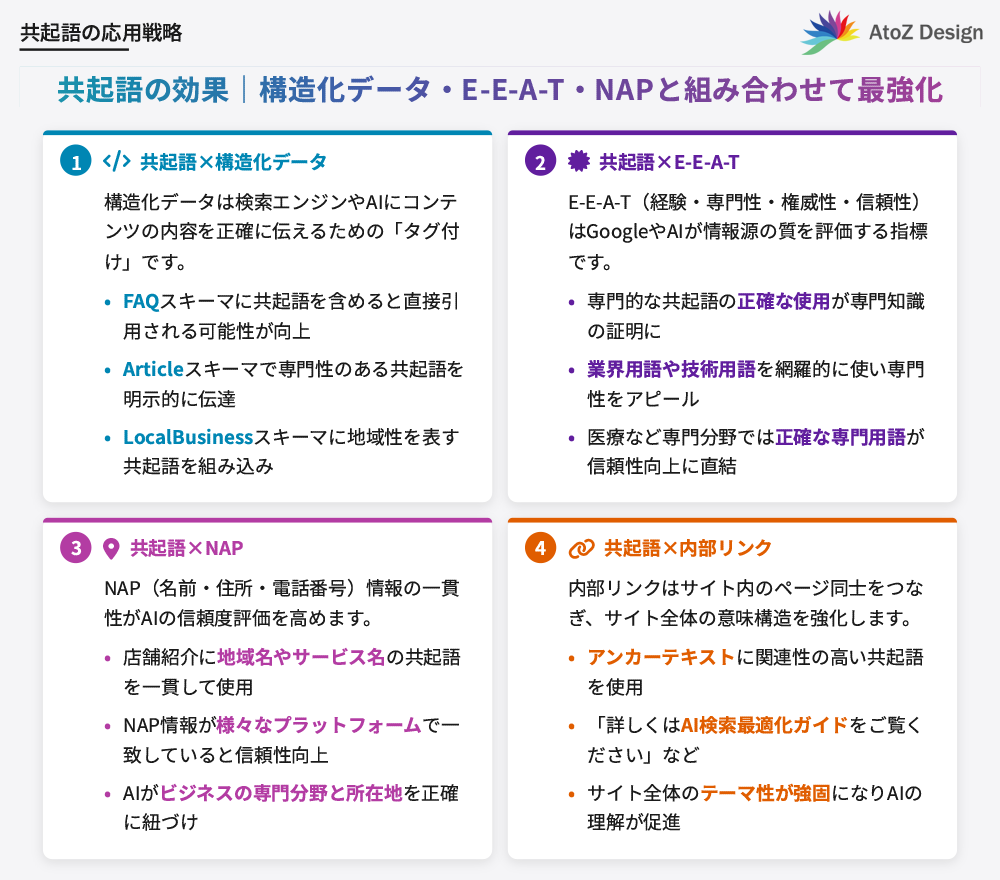

共起語の効果|構造化データ・E-E-A-T・NAPと組み合わせて最強化

共起語は単体で使うよりも、他のSEO・LLMO施策と組み合わせることで、その効果を飛躍的に高めることができます。ここでは、共起語を触媒として、サイト全体の評価を最大化するための応用戦術を紹介します。

共起語×構造化データ(FAQ・Article・LocalBusiness)

構造化データとは、検索エンジンやAIにコンテンツの内容を正確に伝えるための「タグ付け」のようなものです。例えば、FAQ(よくある質問)のコンテンツにFAQPageスキーマという構造化データを実装すると、AIは「これは質問と回答のセットだ」と明確に認識できます。このQ&Aの内容に共起語を適切に含めることで、AIがユーザーの質問に対してあなたのサイトのFAQを直接引用する可能性が高まります。

共起語×E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性の補強)

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、GoogleやAIが情報源の質を評価する上で最も重視する指標です。共起語を網羅的に使用することは、そのトピックに関する専門知識が豊富であることを示す強力なシグナルとなります。例えば、医療に関する記事で、専門的な共起語(疾患名、治療法、医薬品名など)が正確に使われていれば、AIはそのコンテンツの専門性と信頼性を高く評価するでしょう。

共起語×NAP(情報の一貫性強化でAI信頼度UP)

NAPとは、Name(名前)、Address(住所)、Phone(電話番号)の頭文字を取ったもので、特に店舗ビジネスにおいて重要な情報です。このNAP情報が、Webサイト、Googleビジネスプロフィール、SNSなど、Web上のあらゆる場所で完全に一致していることが、情報の信頼性を担保します。さらに、店舗の紹介文などに地域名やサービス名といった共起語を一貫して使用することで、AIはそのビジネスの専門分野と所在地を正確に紐づけ、信頼度を高めます。

共起語×内部リンク(サイト全体の意味構造を最適化)

内部リンクは、サイト内のページ同士をつなぐ重要な役割を担います。アンカーテキスト(リンクが設定されたテキスト)に関連性の高い共起語を使用することで、リンク先のページがどのような内容であるかをAIに明確に伝えることができます。例えば、「LLMOの詳しい対策については、こちらのAI検索最適化ガイドをご覧ください」のようにリンクを貼ることで、サイト全体のテーマ性が強固になり、AIにとって理解しやすい意味構造を構築できます。

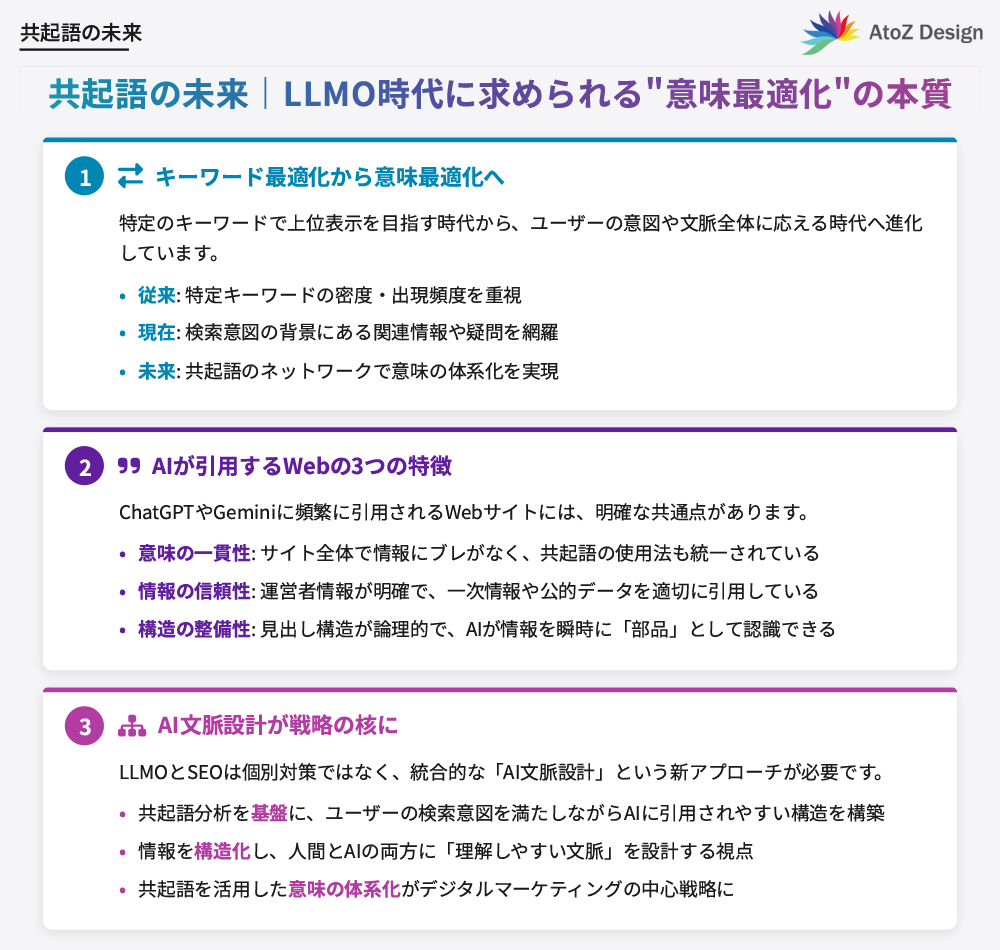

共起語の未来|LLMO時代に求められる“意味最適化”の本質

キーワードを追いかける時代は終わりを告げ、これからは「意味」そのものを最適化する時代が到来します。共起語という概念は、この大きな変化の中心に位置し、今後のWeb戦略の成否を分ける重要な要素となります。ここでは、LLMO時代に私たちが目指すべきコンテンツの本質について考察します。

これからのSEOは「キーワード最適化」ではなく「意味最適化」へ

従来のSEOは、特定のキーワードで上位表示を目指す「キーワード最適化」が主流でした。しかし、AIがユーザーの意図を深く理解するようになった今、求められるのは、ユーザーが本当に知りたいこと、その背景にある文脈全体に応える「意味最適化」です。共起語を戦略的に活用し、トピックに関する情報を多角的かつ網羅的に提供することが、これからのスタンダードになります。

AIが“引用するWeb”に共通する3つの特徴

AtoZ Designの調査によると、実際にChatGPTやGeminiなどのAIに頻繁に引用されているWebサイトには、明確な共通点が見られます。自社のコンテンツがこれからの時代に「選ばれる」ためには、以下の3つの特徴を兼ね備えることが不可欠です。

意味の一貫性

サイト全体で発信している情報にブレがなく、一貫したテーマや専門性が保たれています。共起語の使われ方も統一されており、AIがサイトの専門分野を誤解する余地がありません。

情報の信頼性

運営者情報が明確で、専門家による監修があるなど、E-E-A-Tが高いことが証明されています。一次情報や公的機関のデータを引用し、情報の正確性を担保しています。

構造の整備性

見出し構造が論理的で分かりやすく、構造化データが適切に実装されています。AIがコンテンツのどこに何が書かれているかを瞬時に把握できるため、情報の「部品」として引用しやすくなっています。

LLMOとSEOを融合させた「AI文脈設計」が今後のWeb戦略の核になる

もはやLLMOとSEOは、個別に取り組むべき施策ではありません。AIと検索エンジンの両方に評価されるためには、双方の長所を融合させた「AI文脈設計」という新たなアプローチが必要です。これは、共起語分析を基盤として、ユーザーの検索意図を満たし(SEO)、かつAIが理解・引用しやすい構造を持つ(LLMO)コンテンツを戦略的に創出していく考え方です。この「AI文脈設計」こそが、これからのデジタルマーケティングにおける中心的な戦略となるでしょう。

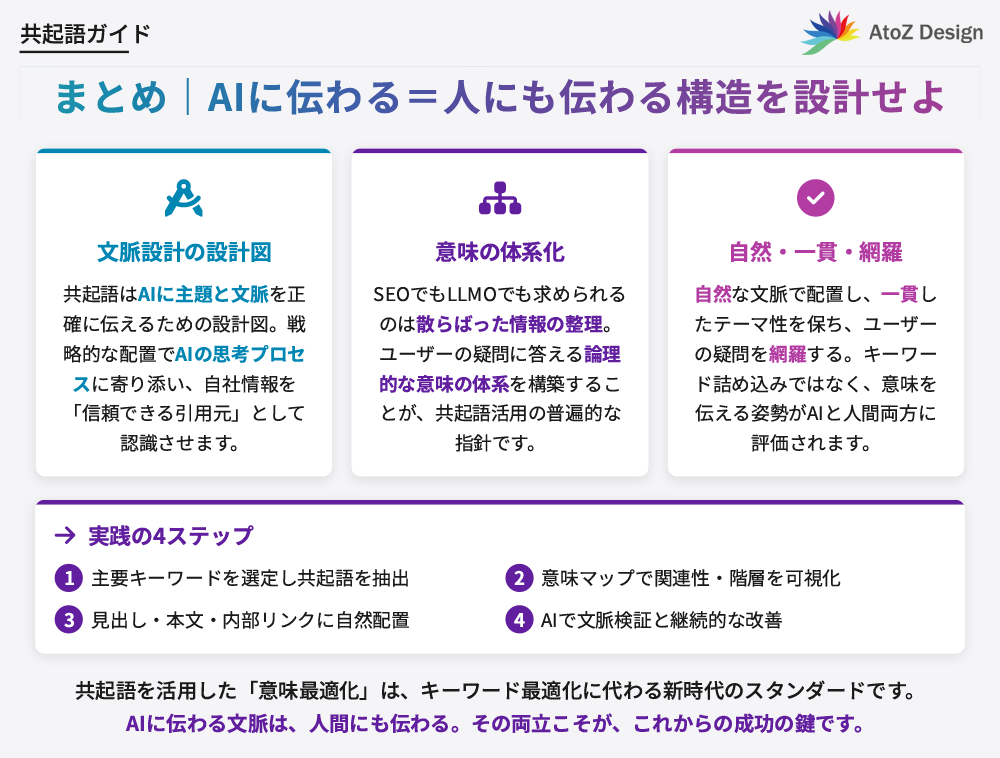

共起語のまとめ|AIに伝わる=人にも伝わる構造を設計せよ

この記事では、共起語がSEOとLLMOの両方において、いかに重要な役割を果たすかを解説してきました。最後に、AI時代のコンテンツ戦略で最も大切な本質を再確認しましょう。

共起語は「AIに理解される言葉の文脈設計」

共起語は、単なる関連キーワードのリストではありません。それは、AIにコンテンツの主題と文脈を正確に伝えるための設計図です。戦略的に共起語を配置することで、私たちはAIの思考プロセスに寄り添い、自社の情報を「信頼できる引用元」として認識させることができます。

SEOでもLLMOでも共通して求められる“意味の体系化”

AIに評価されるコンテンツと、検索エンジンに評価されるコンテンツ。そのアプローチに細かな違いはあっても、根底で求められているものは同じです。それは、散らばった情報を整理し、ユーザーの疑問に答えるための論理的な「意味の体系」を構築することに他なりません。この普遍的な原則こそ、私たちが常に立ち返るべき指針です。

AtoZ Designでは、共起語を基盤としたLLMO最適化構成を支援

AtoZ Designは、共起語分析を軸にAIに“意味が伝わる”構造設計を行うWeb制作パートナーです。SEOだけでなく、ChatGPTやGeminiに引用されるLLMO(大規模言語モデル最適化)構成を実現し、AIと人の双方に理解される本質的なサイト構築を支援しています。

特徴(箇条書き)

-

共起語分析×構造設計でAIに伝わるコンテンツを構築

-

LLMO対応でAI検索に引用されやすいWebを実現

-

構造化データ・E-E-A-T・内部リンクまで一貫対応

-

中小企業や専門業種向けに成果重視の提案

AIが理解し引用する時代に、共起語設計は新しいSEOの核心です。AtoZ Designは、共起語を基盤にしたLLMO最適化で、あなたのWebサイトを“AIと人の両方に選ばれる存在”へ導きます。

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス