AI検索(ChatGPT・Gemini・Perplexityなど)が情報の入り口となる今、Webサイトは「検索順位」だけでなく「AIに引用されるかどうか」が成果を左右します。その鍵となるのが LLMO対策(大規模言語モデル最適化) と E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性) の徹底強化です。

本記事では、LLMO時代に欠かせないE-E-A-Tのチェックリストを体系的に整理し、AIに“選ばれるWebサイト”を実現するための具体的な対策を解説します。実務で活かせる完全ガイドとして、サイト改善や運用にすぐ役立てていただけます。

この記事でわかること

-

LLMO対策(大規模言語モデル最適化)におけるE-E-A-Tの重要性

-

Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthinessを強化する具体的な方法

-

AI検索(ChatGPT・Gemini・Perplexityなど)に“引用される”ための実践的な対策

-

Webサイト運営者が今日から取り入れられるチェックリストの使い方

この記事を読むことで、自社サイトのE-E-A-T改善ポイントが明確になり、AI検索に選ばれるための具体的なLLMO対策がわかります。

LLMO対策に対応したホームページ制作サービスを詳しく見る ➤

- E-E-A-T対策×LLMOを動画で全体像を学ぶ|NotebookLM要約版

- E-E-A-TのLLMO対策における重要性

- E-E-A-Tチェックリスト【全体像】

- Experience(経験)を高めるLLMO対策チェックリスト

- □ 顧客インタビュー記事を複数掲載しているか

- □Before/Afterの写真・動画を提示しているか

- □サービスや商品の使用シーンを具体的に紹介しているか

- □社員・担当者自身の体験談を公開しているか

- □利用者の声を数値(満足度・効果)で可視化しているか

- □実際の顧客のレビューを構造化データ(Review schema)に反映しているか

- □成功事例だけでなく失敗事例や改善プロセスも載せているか

- □定量データ(売上UP率・時間短縮率など)を実績として公開しているか

- □SNSでの利用者投稿を記事に埋め込んでいるか

- □イベント・展示会・現場写真をオリジナルで掲載しているか

- □導入前と導入後の比較グラフを提示しているか

- □実際に利用している人の顔・名前(同意がある場合)を掲載しているか

- □ユーザー参加型の企画(Q&Aコーナー・レビュー募集)を用意しているか

- □長期利用者(リピーター)の体験談も含めているか

- Expertise(専門性)を高めるLLMO対策チェックリスト

- □ 執筆者プロフィールを詳細に明示(経歴・役職・資格)しているか

- □ 専門家による監修表示を明示しているか(監修者と執筆者を分けているか)

- □ 関連資格・受賞歴を掲載しているか

- □ 学術論文や研究データを引用しているか

- □ 行政・統計局など公的機関データを引用しているか

- □ 専門用語の正しい定義を解説ページで補足しているか

- □ 独自調査・アンケート結果を公開しているか

- □ グラフ・図解・ホワイトペーパーを提供しているか

- □ 業界特有の最新情報(法改正・技術革新など)を記事に含めているか

- □ FAQや用語集を設けて専門性を補強しているか

- □ 執筆記事の分野が一貫して専門領域に絞られているか

- □ 他社との比較を正確なデータで行っているか

- □ サービスの専門的プロセスを詳細に解説しているか

- □ 引用文献リストを記事末尾に明示しているか

- □ E-E-A-Tを裏付ける著者ページ(Aboutページ)が整備されているか

- Authoritativeness(権威性)を高めるLLMO対策チェックリスト

- □ 業界団体・学会の公式サイトから引用しているか

- □ 行政機関や大学サイトへの外部リンクを適切に張っているか

- □ 外部メディア(新聞・専門誌・業界メディア)で紹介された実績を提示しているか

- □ プレスリリースを定期的に発信しているか

- □ 著名人・専門家の推薦コメントを掲載しているか

- □ 業界ランキング・受賞歴を記事に含めているか

- □ 信頼できる外部レビューサイトからの評価を引用しているか

- □ 他サイトからの自然な被リンクが得られるようなオリジナルコンテンツを発信しているか

- □ 自社の調査結果やホワイトペーパーが外部で引用されているか

- □ 業界内の比較記事やまとめ記事で取り上げられているか

- □ 業界シンポジウムやカンファレンスに登壇した記録を紹介しているか

- □ 行政や公共機関との協働事例を掲載しているか

- □ メディア掲載実績を構造化データ(Article schema)でマークアップしているか

- □ SNS公式アカウントで認証バッジ(認証済みアカウント)を取得しているか

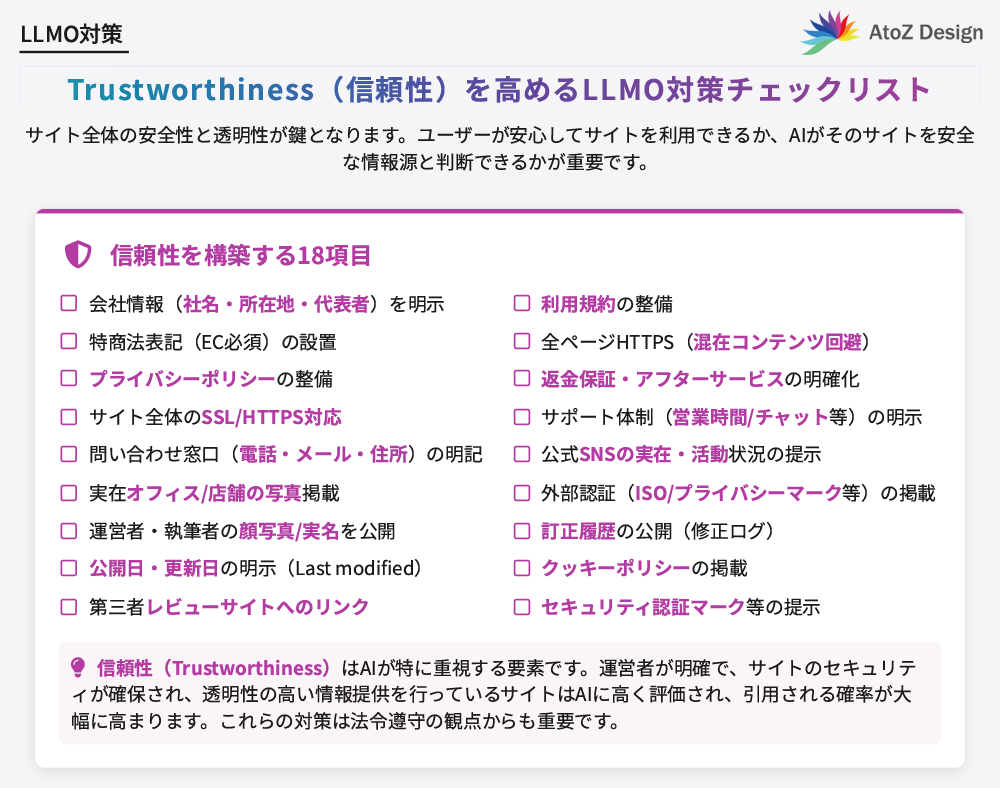

- Trustworthiness(信頼性)を高めるLLMO対策チェックリスト

- □ 運営会社情報(会社名・所在地・代表者名)を明記しているか

- □ 特定商取引法に基づく表記を設置しているか(ECサイト必須)

- □ プライバシーポリシーを整備しているか

- □ セキュリティ対策(SSL・セキュリティ認証マークなど)を導入しているか

- □ 問い合わせ窓口(電話番号・メールアドレス・住所)を掲載しているか

- □ 実在するオフィスや店舗の写真を載せているか

- □ 運営者・執筆者の顔写真や実名を掲載しているか

- □ 更新日・公開日を明示しているか(Last modifiedの表示)

- □ 第三者レビューサイト(Google Maps・食べログなど)のリンクを掲載しているか

- □ 利用規約を整備しているか

- □ サイト全体がSSL対応しているか(https化)

- □ 返金保証やアフターサービスの体制を記載しているか

- □ 顧客サポート(電話対応時間・チャット対応など)を明示しているか

- □ サービス提供者のSNSアカウントが実在しているか

- □ 外部認証(ISO・業界認証マークなど)があれば掲載しているか

- □ 不正確な情報に対して訂正履歴を残しているか

- □ クッキーポリシーを掲載しているか

- LLMO対策のE-E-A-Tに関するよくある質問(FAQ)

- E-E-A-TチェックリストLLMO対策まとめ

E-E-A-T対策×LLMOを動画で全体像を学ぶ|NotebookLM要約版

お時間のない方や、まずはE-E-A-Tを軸としたLLMO対策の全体像を把握されたい方へ。

下記はNotebookLMで自動要約したショート動画です。

信頼性(Trust)・専門性(Expertise)・経験(Experience)・権威性(Authoritativeness)の4要素を、どのようにLLMO対策へ実装するかを約9分で解説しています。

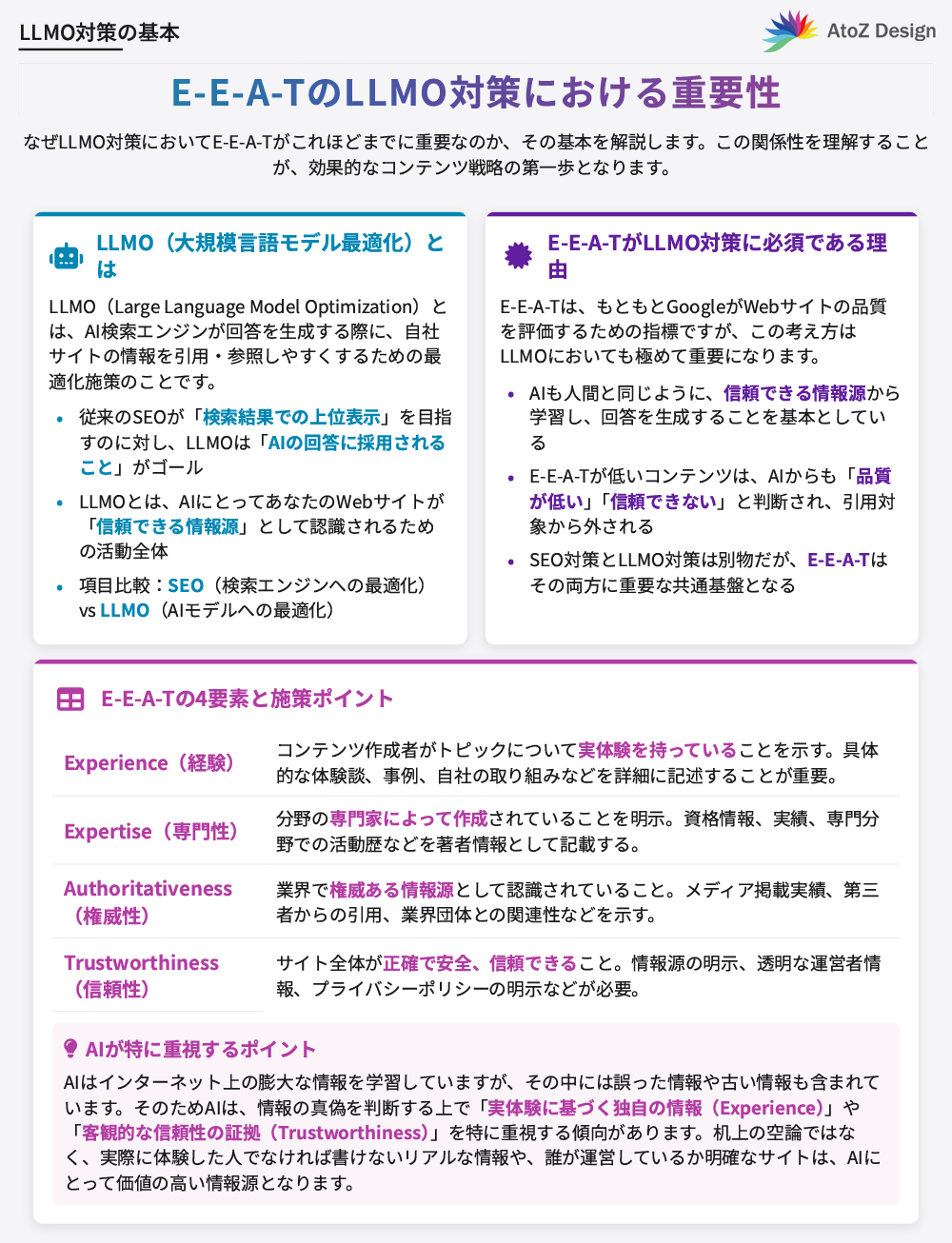

E-E-A-TのLLMO対策における重要性

まず初めに、なぜLLMO対策においてE-E-A-Tがこれほどまでに重要なのか、その基本を解説します。

この関係性を理解することが、効果的なコンテンツ戦略の第一歩となります。

LLMO(大規模言語モデル最適化)は「AIに引用されるWeb」を目指す取り組み

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、AI検索エンジンが回答を生成する際に、自社サイトの情報を引用・参照しやすくするための最適化施策のことです。

従来のSEOが「検索結果での上位表示」を目指すのに対し、LLMOは「AIの回答に採用されること」をゴールとします。

つまり、LLMOとは、AIにとってあなたのWebサイトが「信頼できる情報源」として認識されるための活動全体を指すのです。

(参照:What is LLMO (Large Language Model Optimization))

| 項目 | 従来のSEO | LLMO |

|---|---|---|

| 主な目的 | 検索エンジンのランキングで上位表示 | AIの回答生成時に引用・参照される |

| 評価の主体 | 検索アルゴリズム(Googleなど) | 大規模言語モデル(ChatGPTなど) |

| 重視される要素 | キーワード、被リンク、技術的要素 | コンテンツの信頼性、構造化、明確さ |

| 成果の現れ方 | 自然検索流入の増加 | AI検索結果での言及、引用による認知向上 |

関連記事: LLMO対策とは?AIに引用されるWeb最適化の実践35選

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)はGoogle SEOだけでなく、LLMO対策に必須

E-E-A-Tは、もともとGoogleがWebサイトの品質を評価するための指標です。

しかし、この考え方はLLMOにおいても極めて重要になります。

なぜなら、AIも人間と同じように、信頼できる情報源から学習し、回答を生成することを基本としているからです。

E-E-A-Tが低いコンテンツは、AIからも「品質が低い」「信頼できない」と判断され、引用の対象から外されてしまいます。

| E-E-A-Tの要素 | 概要 |

|---|---|

| Experience(経験) | コンテンツ作成者がトピックについて実体験を持っているか |

| Expertise(専門性) | 分野の専門家によって作成されているか |

| Authoritativeness(権威性) | 業界で権威ある情報源として認識されているか |

| Trustworthiness(信頼性) | サイト全体が正確で安全、信頼できるか |

特にAIは「実体験」「信頼性の証拠」を重視するため、対策は必須

AIはインターネット上の膨大な情報を学習しますが、その中には誤った情報や古い情報も含まれています。そのためAIは、情報の真偽を判断する上で「実体験に基づく独自の情報(Experience)」や「客観的な信頼性の証拠(Trustworthiness)」を特に重視する傾向があります。

机上の空論ではなく、実際に体験した人でなければ書けないリアルな情報や、誰が運営しているか明確なサイトは、AIにとって価値の高い情報源となるのです。次の章から、このE-E-A-Tを具体的に強化するためのチェックリストを解説します。

E-E-A-Tチェックリスト【全体像】

ここからは、具体的なチェックリストを紹介します。

まずは全体像を掴むために、E-E-A-Tの4つのカテゴリごとに主要なチェック項目をまとめました。

| カテゴリ | 主要チェック項目 | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| Experience(経験) | 顧客事例、体験談、Before/After写真など一次情報の掲載 | AIが模倣できない独自性と実在性の証明になる |

| Expertise(専門性) | 著者情報、専門家監修、公的データや論文の引用 | コンテンツの専門的な裏付けとなり、情報の精度を高める |

| Authoritativeness(権威性) | 外部メディアでの紹介実績、公的機関からの被リンク、受賞歴 | 第三者からの客観的な評価が、業界内での地位を示す |

| Trustworthiness(信頼性) | 運営者情報、プライバシーポリシー、SSL対応、問い合わせ先 | サイトの透明性と安全性を担保し、ユーザーとAIの信頼を得る |

各項目の詳細は、次のセクションから詳しく解説していきます。

ご自身のサイトがどれだけ満たせているか、確認しながら読み進めてみてください。

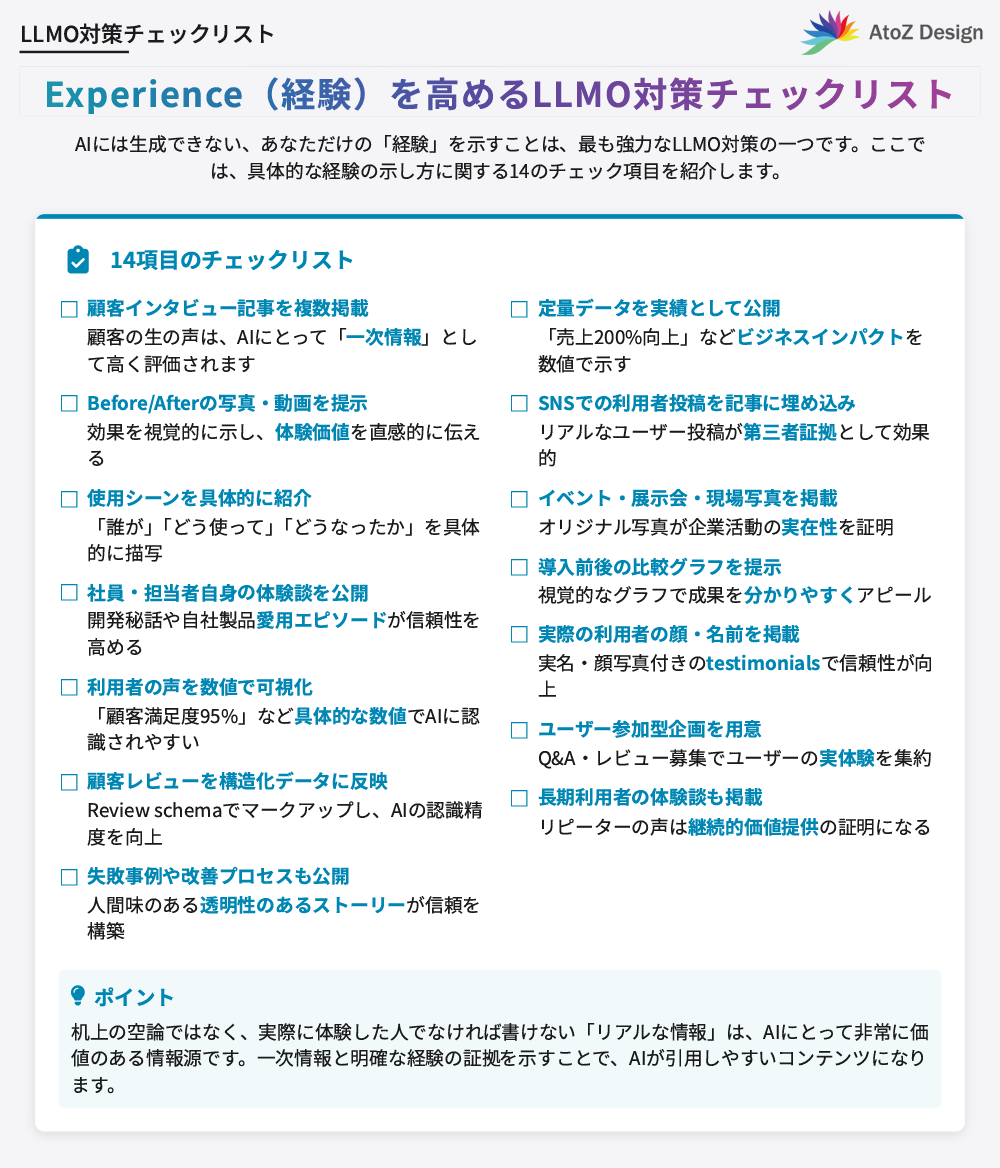

Experience(経験)を高めるLLMO対策チェックリスト

AIには生成できない、あなただけの「経験」を示すことは、最も強力なLLMO対策の一つです。

ここでは、具体的な経験の示し方に関する14のチェック項目を紹介します。

□ 顧客インタビュー記事を複数掲載しているか

顧客の生の声は、AIにとって「一次情報」として高く評価されます。テキストだけでなく、写真や動画付きで掲載すると信頼性が増し、AI検索で引用されやすくなります。

□Before/Afterの写真・動画を提示しているか

サービスや商品の効果を視覚的に示すことで、体験価値を直感的に伝えられます。AIは画像のキャプションや周辺テキストを理解するため、Before/Afterを明確に説明することが重要です。

□サービスや商品の使用シーンを具体的に紹介しているか

「誰が」「どのような状況で」「どのように使って」「どうなったか」を具体的に描写します。

これにより、読者は自分自身の利用イメージを掴みやすくなり、AIもコンテンツの文脈を深く理解できます。

□社員・担当者自身の体験談を公開しているか

サービス提供者自身がユーザーとして製品やサービスを体験したストーリーは、熱意と信頼性を伝えます。

開発秘話や、社員が自社製品を愛用しているエピソードなどがこれにあたります。

□利用者の声を数値(満足度・効果)で可視化しているか

「多くのお客様に喜ばれています」といった曖昧な表現ではなく、「顧客満足度95%」「導入後、作業時間が平均30%削減」のように具体的な数値で示します。

数値データは客観的な事実としてAIに認識されやすいです。

□実際の顧客のレビューを構造化データ(Review schema)に反映しているか

Googleマップや各種レビューサイトの口コミをサイトに掲載するだけでなく、Review schemaを使って構造化データとしてマークアップします。

これにより、AIがレビュー情報を正確に認識し、評価に反映させることができます。

□成功事例だけでなく失敗事例や改善プロセスも載せているか

成功体験だけでなく、過去の失敗から学び、サービスを改善したプロセスを開示することは、誠実さと透明性を示し、信頼性を高めます。

完璧ではない人間味のあるストーリーは、AIにとっても価値ある情報です。

□定量データ(売上UP率・時間短縮率など)を実績として公開しているか

導入事例などにおいて、具体的なビジネスインパクトを数値で示すことが重要です。

「売上が200%向上」「問い合わせ件数が3倍に」といった定量的なデータは、サービスの価値を明確に伝えます。

□SNSでの利用者投稿を記事に埋め込んでいるか

X(旧Twitter)やInstagramなど、SNS上のリアルなユーザー投稿をサイトに埋め込むことで、情報の鮮度と信頼性が高まります。

これは「第三者による言及」という強力な証拠になります。

□イベント・展示会・現場写真をオリジナルで掲載しているか

ストックフォトではない、自社で撮影したオリジナルの写真は、企業活動の実在性を示します。

セミナーの様子や、オフィスの風景、スタッフの写真などを掲載しましょう。

□導入前と導入後の比較グラフを提示しているか

サービスの導入効果を視覚的に示すグラフは、非常に分かりやすい経験の証拠です。

売上、コスト、時間などの指標で比較グラフを作成し、成果をアピールします。

□実際に利用している人の顔・名前(同意がある場合)を掲載しているか

匿名ではない、実在の人物による testimonials(推薦の声)は、信頼性を大幅に向上させます。

必ず本人の許可を得た上で、顔写真や実名を掲載しましょう。

□ユーザー参加型の企画(Q&Aコーナー・レビュー募集)を用意しているか

ユーザーがコンテンツ制作に参加できる仕組みは、コミュニティの活気と多くの実体験が集まる場を生み出します。

オンラインイベントやアンケートなども有効な手段です。

□長期利用者(リピーター)の体験談も含めているか

新規顧客だけでなく、長年にわたりサービスを愛用しているリピーターの声は、継続的な価値提供ができている証拠となります。

なぜリピートし続けているのか、その理由を深掘りしたインタビューは非常に価値が高いです。

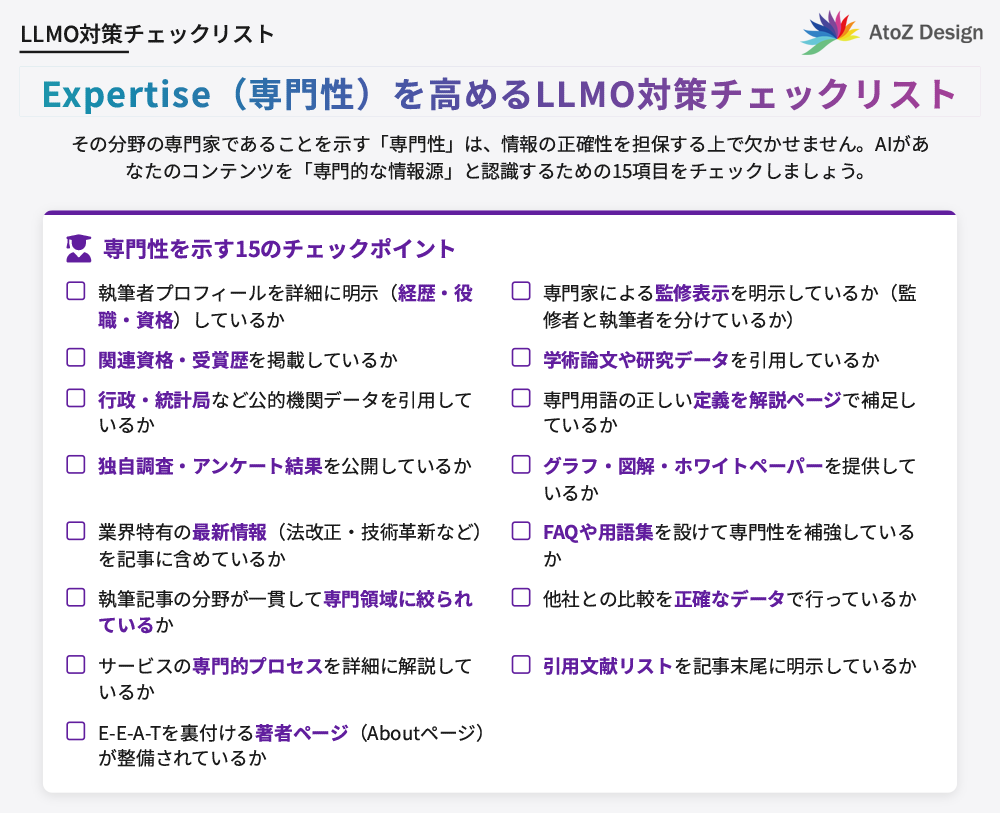

Expertise(専門性)を高めるLLMO対策チェックリスト

その分野の専門家であることを示す「専門性」は、情報の正確性を担保する上で欠かせません。

AIがあなたのコンテンツを「専門的な情報源」と認識するための15項目をチェックしましょう。

□ 執筆者プロフィールを詳細に明示(経歴・役職・資格)しているか

誰がこの記事を書いたのかを明確にすることは、専門性を示す基本です。

著者名だけでなく、その分野での経歴、保有資格、実績などを具体的に記載したプロフィールページを用意し、各記事からリンクを設置しましょう。

□ 専門家による監修表示を明示しているか(監修者と執筆者を分けているか)

ライターが執筆し、専門家が内容を監修する体制は、コンテンツの信頼性を高める上で非常に有効です。

監修者のプロフィールも詳細に記載し、その専門性を明確に示します。

□ 関連資格・受賞歴を掲載しているか

国家資格や業界団体認定資格、コンテストの受賞歴などは、客観的に専門性を示す強力な証拠です。

企業や執筆者個人の資格・受賞歴を積極的に公開しましょう。

□ 学術論文や研究データを引用しているか

主張の裏付けとして、学術論文や信頼できる研究機関が発表したデータを引用します。

これにより、コンテンツが個人の意見だけでなく、客観的な事実に基づいていることを示せます。

□ 行政・統計局など公的機関データを引用しているか

総務省統計局や各省庁が公開しているデータは、信頼性が非常に高い情報源です。

これらの公的データを引用することで、コンテンツの正確性と専門性が向上します。

□ 専門用語の正しい定義を解説ページで補足しているか

専門用語を使用する際は、読者の理解を助けるために、その用語を解説するページへの内部リンクを設置するか、注釈を加えます。

丁寧な解説は、専門性だけでなく、読者への配慮も示すことになります。

□ 独自調査・アンケート結果を公開しているか

自社で実施した市場調査や顧客アンケートの結果は、他社にはない完全な一次情報です。

こうした独自データを公開することは、その分野の専門家としての地位を確立する上で非常に効果的です。

□ グラフ・図解・ホワイトペーパーを提供しているか

複雑な情報を分かりやすく整理したグラフや図解、より詳細な情報を提供するホワイトペーパーは、専門性の高いコンテンツの証です。

ダウンロードコンテンツとして提供することも有効です。

□ 業界特有の最新情報(法改正・技術革新など)を記事に含めているか

業界の最新動向や法改正などの新しい情報をいち早くキャッチアップし、コンテンツに反映させることで、その分野を常にウォッチしている専門家であることを示せます。

□ FAQや用語集を設けて専門性を補強しているか

読者からよく寄せられる質問に答えるFAQページや、業界の専門用語をまとめた用語集ページは、サイト全体の専門性を底上げします。

これらのコンテンツは、AIにとっても構造化された有益な情報源となります。

□ 執筆記事の分野が一貫して専門領域に絞られているか

サイト全体で一貫したテーマを扱うことは、その分野の専門サイトとして認識されるために重要です。

様々なジャンルに手を出すのではなく、特定の領域に特化しましょう。

□ 他社との比較を正確なデータで行っているか

競合製品やサービスとの比較を行う際は、感情的な表現を避け、客観的なデータやスペックに基づいて公平に行います。

正確な比較情報は、読者にとって有益であり、専門的な分析能力を示すことにも繋がります。

□ サービスの専門的プロセスを詳細に解説しているか

自社が提供するサービスのプロセスや、製品の製造工程などを詳細に解説します。

ブラックボックスになっている部分を透明化することで、専門的なノウハウを持っていることを示せます。

□ 引用文献リストを記事末尾に明示しているか

学術論文のように、記事の作成にあたって参考にした文献やWebサイトのリストを末尾に記載します。

これにより、情報の出所が明確になり、コンテンツの信頼性と専門性が向上します。

□ E-E-A-Tを裏付ける著者ページ(Aboutページ)が整備されているか

著者個人の詳細なプロフィールページや、企業の理念や沿革を記載した「About Us」ページを充実させます。

これらのページは、サイト全体のE-E-A-Tを支える土台となります。

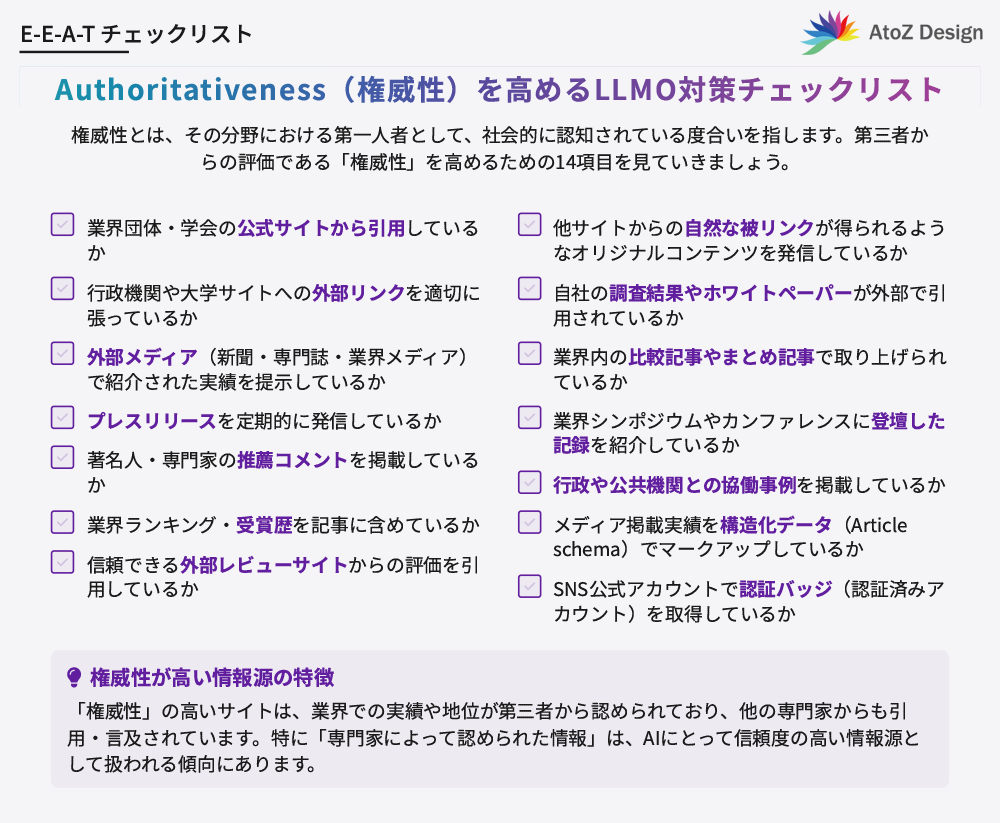

Authoritativeness(権威性)を高めるLLMO対策チェックリスト

権威性とは、その分野における第一人者として、社会的に認知されている度合いを指します。

第三者からの評価である「権威性」を高めるための14項目を見ていきましょう。

□ 業界団体・学会の公式サイトから引用しているか

自らの主張だけでなく、所属する業界団体や学会の見解を引用することで、コンテンツが業界のスタンダードに沿ったものであることを示せます。

□ 行政機関や大学サイトへの外部リンクを適切に張っているか

信頼性の高い公的機関(.go.jp)や教育機関(.ac.jp)のサイトへ発リンクすることは、自社サイトが信頼できる情報と関連していることを示すシグナルになります。

□ 外部メディア(新聞・専門誌・業界メディア)で紹介された実績を提示しているか

テレビ、新聞、業界専門誌などの信頼できる第三者メディアに取り上げられた実績は、権威性の強力な証明です。

「メディア掲載実績」ページを作成して、まとめて紹介しましょう。

□ プレスリリースを定期的に発信しているか

新サービスや独自調査の結果、イベント開催などの企業活動をプレスリリースとして発信し、外部メディアにニュースとして取り上げてもらう機会を創出します。

□ 著名人・専門家の推薦コメントを掲載しているか

業界の著名人や、誰もが知る専門家からの推薦文は、サイトやサービスの権威性を一気に高めます。

可能であれば、実名と顔写真付きで掲載しましょう。

□ 業界ランキング・受賞歴を記事に含めているか

業界内で評価されたランキングや、公的なコンテストでの受賞歴は、客観的な権威の証です。

受賞ロゴなどをサイトに掲載することも効果的です。

□ 信頼できる外部レビューサイトからの評価を引用しているか

Googleマップや専門のレビューサイトで高評価を得ている場合、その事実をサイト内で言及し、リンクを設置します。

第三者プラットフォームでの評価は、信頼できる権威の証となります。

□ 他サイトからの自然な被リンクが得られるようなオリジナルコンテンツを発信しているか

権威性評価の根幹とも言えるのが、他サイトからの被リンクです。

独自調査データや詳細な解説記事など、他者が「参考にしたい」「引用したい」と思えるような質の高いコンテンツを作成することが最も重要です。

□ 自社の調査結果やホワイトペーパーが外部で引用されているか

自社で作成した調査レポートやホワイトペーパーが、他のブログやメディアで引用・言及されることは、その分野の権威として認められている証拠です。

□ 業界内の比較記事やまとめ記事で取り上げられているか

「〇〇業界のおすすめサービス10選」のような第三者が作成したまとめ記事で、自社サービスが紹介されているかを確認します。

こうした記事で言及されることは、業界内での認知度と権威性を示します。

□ 業界シンポジウムやカンファレンスに登壇した記録を紹介しているか

業界の専門家が集まるイベントでの登壇実績は、その分野の第一人者であることを示します。

登壇時の写真や発表資料をサイトで公開しましょう。

□ 行政や公共機関との協働事例を掲載しているか

国や地方自治体、公的な団体との共同プロジェクトや取引実績は、社会的な信頼性と権威性を示す上で非常に強力です。

□ メディア掲載実績を構造化データ(Article schema)でマークアップしているか

メディア掲載情報をArticle schemaでマークアップすることで、AIがその情報を「記事」として正確に認識し、権威性の評価に繋げることができます。

□ SNS公式アカウントで認証バッジ(認証済みアカウント)を取得しているか

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで公式認証マークを取得することは、そのアカウントが本物であり、一定の知名度や信頼性があることを示す一つの指標となります。

Trustworthiness(信頼性)を高めるLLMO対策チェックリスト

最後に、サイト全体の信頼性です。ユーザーが安心してサイトを利用できるか、AIがそのサイトを安全な情報源と判断できるかが鍵となります。信頼性を構築するための18項目です。

□ 運営会社情報(会社名・所在地・代表者名)を明記しているか

誰がこのサイトを運営しているのかを明確にすることは、信頼性の基本中の基本です。

フッターや専用の「会社概要」ページに、正確な情報を記載しましょう。

□ 特定商取引法に基づく表記を設置しているか(ECサイト必須)

オンラインで商品を販売している場合は、法律で義務付けられています。

価格、支払い方法、返品条件などを明確に記載する必要があります。

□ プライバシーポリシーを整備しているか

個人情報の取り扱い方針を明確に示すプライバシーポリシーは、ユーザーの安心に繋がります。

問い合わせフォームなどを設置しているサイトでは必須と言えます。

□ セキュリティ対策(SSL・セキュリティ認証マークなど)を導入しているか

サイト全体をSSL化(HTTPS)することは、今や必須のセキュリティ対策です。

ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されることで、ユーザーは安全な通信であると認識できます。

□ 問い合わせ窓口(電話番号・メールアドレス・住所)を掲載しているか

ユーザーがいつでも連絡を取れる手段を明記しておくことは、信頼関係の構築に不可欠です。

複数の連絡手段を用意することが望ましいです。

□ 実在するオフィスや店舗の写真を載せているか

運営会社が実在することを示すため、オフィスの外観や内観、店舗の写真を掲載します。

これにより、バーチャルではない現実の活動に基づいていることを伝えられます。

□ 運営者・執筆者の顔写真や実名を掲載しているか

コンテンツの責任の所在を明らかにするため、運営責任者や記事執筆者の顔写真と実名を公開することは、信頼性を大きく向上させます。

□ 更新日・公開日を明示しているか(Last modifiedの表示)

記事がいつ書かれ、いつ最後に更新されたのかを明記することで、情報の鮮度を読者に伝えられます。

常に最新の情報を提供する姿勢を示すことが重要です。

□ 第三者レビューサイト(Google Maps・食べログなど)のリンクを掲載しているか

自社サイト内の良い口コミだけでなく、公平な第三者のプラットフォーム上の評価へリンクすることで、情報の透明性と信頼性を示します。

□ 利用規約を整備しているか

サイトやサービスの利用に関するルールを明確に定める利用規約は、トラブルを未然に防ぎ、運営者の誠実な姿勢を示します。

□ サイト全体がSSL対応しているか(https化)

一部のページだけでなく、WebサイトのすべてのページがHTTPSで通信できるように設定します。

これはユーザーのプライバシー保護と、GoogleやAIからの評価に直結します。

□ 返金保証やアフターサービスの体制を記載しているか

商品やサービスに満足できなかった場合の保証制度や、購入後のサポート体制を明確に記載することで、ユーザーは安心して購入を検討できます。

□ 顧客サポート(電話対応時間・チャット対応など)を明示しているか

問い合わせに対して、どのようなサポートが受けられるのかを具体的に示します。

迅速で丁寧なサポート体制は、企業の信頼性を高めます。

□ サービス提供者のSNSアカウントが実在しているか

Webサイトだけでなく、SNSでも積極的に情報発信し、ユーザーと交流している様子は、企業活動がアクティブであることを示し、親近感と信頼感に繋がります。

□ 外部認証(ISO・業界認証マークなど)があれば掲載しているか

ISO認証やプライバシーマークなど、第三者機関による認証を取得している場合は、そのマークをサイトに掲載することで、客観的な信頼性をアピールできます。

□ 不正確な情報に対して訂正履歴を残しているか

万が一、記事に誤りがあった場合に、それを速やかに訂正し、どこをどのように修正したのか履歴を残す姿勢は、情報の正確性に対する責任感を示し、誠実なメディアとしての信頼を得られます。

□ クッキーポリシーを掲載しているか

Cookieの使用目的や管理方法について説明するクッキーポリシーを掲載することは、プライバシー保護の観点から重要であり、特に海外からのアクセスがあるサイトでは必須です。

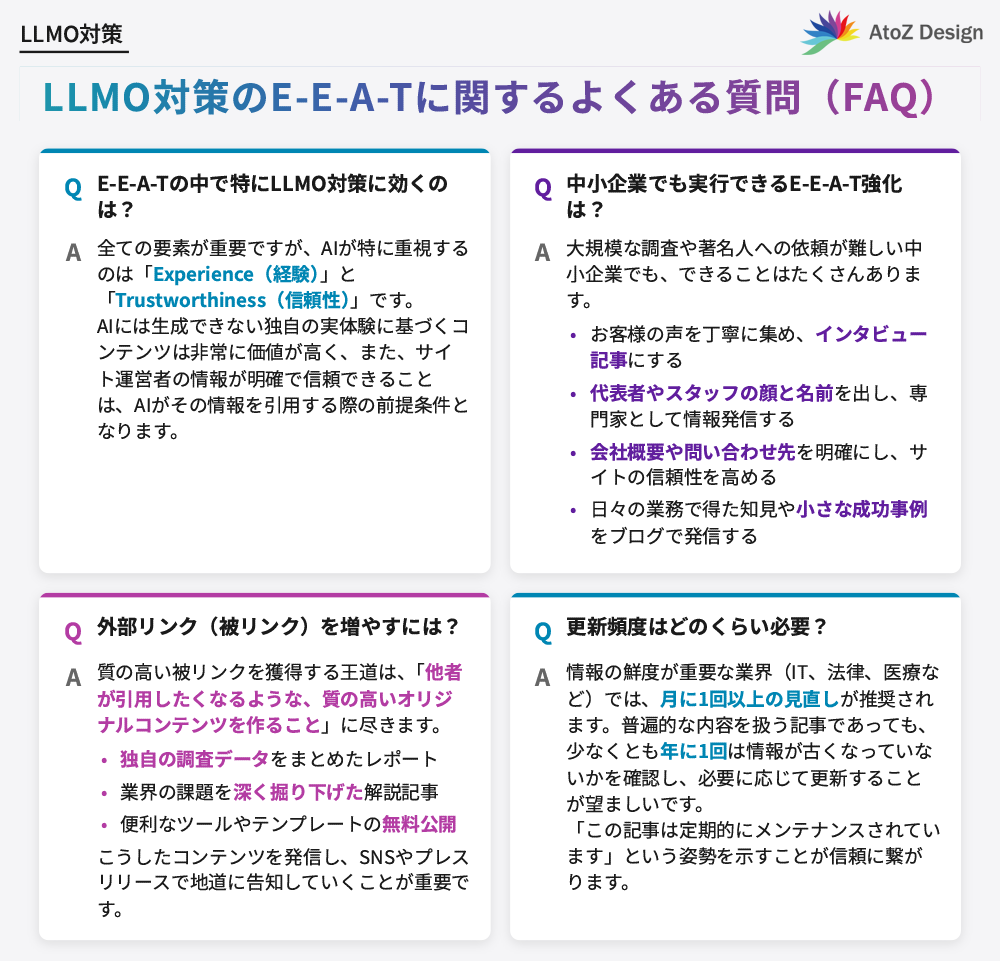

LLMO対策のE-E-A-Tに関するよくある質問(FAQ)

ここでは、LLMOとE-E-A-Tに関してよく寄せられる質問にお答えします。

E-E-A-Tの中で特にLLMO対策に効くのは?

全ての要素が重要ですが、AIが特に重視するのは「Experience(経験)」と「Trustworthiness(信頼性)」です。

AIには生成できない独自の実体験に基づくコンテンツは非常に価値が高く、また、サイト運営者の情報が明確で信頼できることは、AIがその情報を引用する際の前提条件となるからです。

中小企業でも実行できるE-E-A-T強化は?

大規模な調査や著名人への依頼が難しい中小企業でも、できることはたくさんあります。

- お客様の声を丁寧に集め、インタビュー記事にする

- 代表者やスタッフの顔と名前を出し、専門家として情報発信する

- 会社概要や問い合わせ先を明確にし、サイトの信頼性を高める

- 日々の業務で得た知見や小さな成功事例をブログで発信する

まずは身近なところから「経験」と「信頼性」を高めていくことが効果的です。

外部リンクを増やすにはどうすれば?

質の高い被リンク(外部リンク)を獲得する王道は、「他者が引用したくなるような、質の高いオリジナルコンテンツを作ること」に尽きます。

- 独自の調査データをまとめたレポート

- 業界の課題を深く掘り下げた解説記事

- 便利なツールやテンプレートの無料公開

こうしたコンテンツを発信し、SNSやプレスリリースで地道に告知していくことが重要です。

更新頻度はどのくらい必要?

情報の鮮度が重要な業界(IT、法律、医療など)では、月に1回以上の見直しが推奨されます。普遍的な内容を扱う記事であっても、少なくとも年に1回は情報が古くなっていないかを確認し、必要に応じて更新することが望ましいです。

「この記事は定期的にメンテナンスされています」という姿勢を示すことが信頼に繋がります。

LLMO対策ができるのおすすめのホームページ制作会社を探したい方はこちらもどうぞ ➤

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

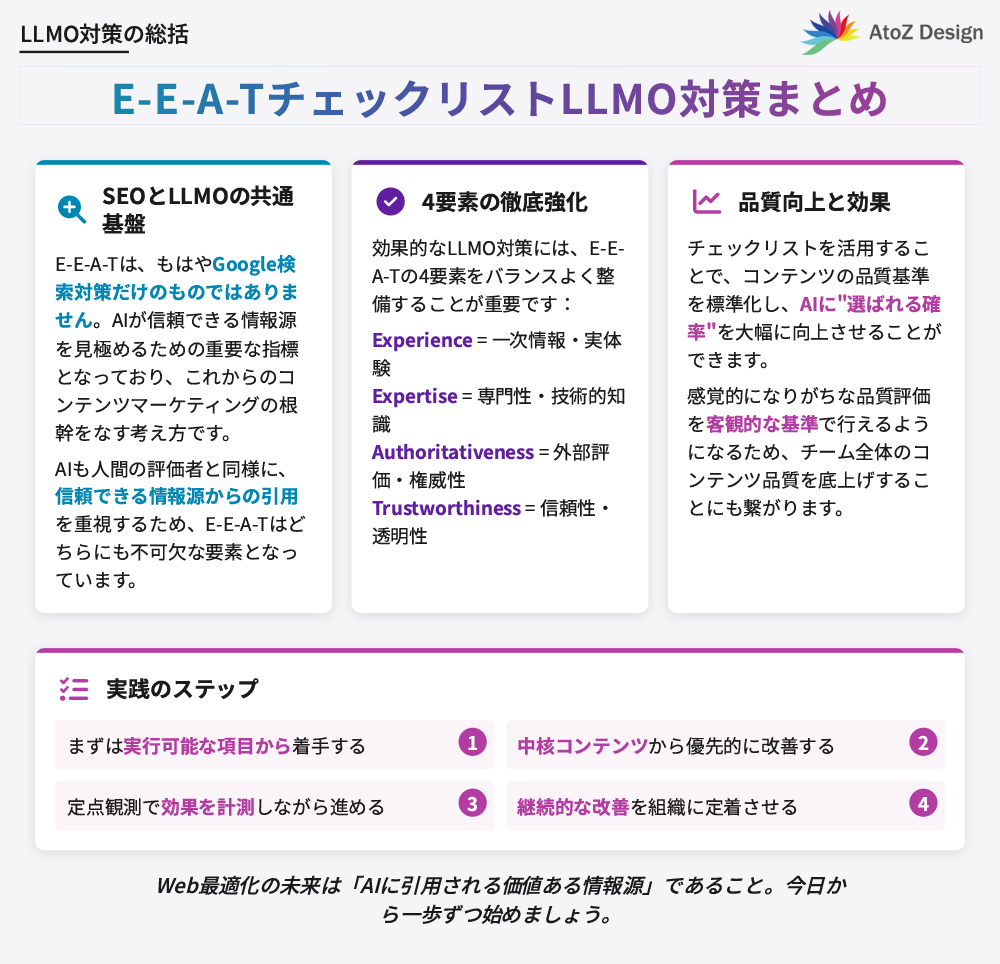

E-E-A-TチェックリストLLMO対策まとめ

本記事では、AI検索時代に不可欠なLLMO対策としてのE-E-A-T強化チェックリストを解説しました。

E-E-A-TはSEOだけでなくAI検索に引用される条件でもある

E-E-A-Tは、もはやGoogle検索対策だけのものではありません。AIが信頼できる情報源を見極めるための重要な指標となっており、これからのコンテンツマーケティングの根幹をなす考え方です。

Experience=一次情報、Expertise=専門性、Authoritativeness=外部評価、Trustworthiness=信頼性 を徹底的に整える

今回紹介した4つのカテゴリと、それぞれの具体的なチェック項目を一つひとつ実践することで、あなたのWebサイトはAIとユーザーの両方から高く評価されるようになります。すぐに全てを完璧にするのは難しいかもしれませんが、できるところから着手することが重要です。

チェックリストを活用すれば「AI検索で選ばれる確率」が大幅に向上

このチェックリストは、コンテンツ制作やリライト時の具体的な指針となります。感覚的になりがちな品質評価を客観的な基準で行えるようになるため、チーム全体のコンテンツ品質を標準化し、底上げすることにも繋がります。

AI検索に“選ばれるWeb”を実現するAtoZ DesignのLLMOコンサルティング

「チェックリストの項目は理解できたが、自社だけで実践するのはリソースやノウハウが足りない」そのようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

私たちAtoZ Designは、AI検索最適化(LLMO/AIO)に特化したWebサイト制作・コンサルティングを提供しています。

ChatGPTなどに引用されるためのサイト構造設計から、E-E-A-Tを最大化するコンテンツ戦略の立案、継続的な運用支援まで、一貫してサポートします。

ご興味のある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス