SaaS・DX企業の多くがいま、同じ課題を抱えています。

「AI検索の時代に、従来のSEO対策だけでは通用しなくなるのでは?」

「競合はすでに動いているのに、何から始めればいいか分からない。」

ChatGPTやGeminiの登場で、ユーザーは“検索する”から“AIに聞く”へと行動を変えました。

いま求められるのは、AIが正しく理解し、引用できる情報構造=LLMO(大規模言語モデル最適化)です。

この記事では、SaaS・DX企業がAI時代に選ばれるためのLLMO対策を、その基本概念から実践方法まで体系的に解説します。

▶ AtoZ DesignのLLMO・AIO(AI検索最適化)に特化したホームページ制作とコンサルティングサービスを見る

- LLMO対策とは何か|SEO・MEOとの違いを理解する

- SaaS・DX企業がAIに引用されない7つの原因

- SaaS・DX企業のLLMO対策に強いサイトマップ構成とは

- SaaS・DX企業が取り組むべきLLMO対策10の施策

- SaaS・DX企業に効果的なキーワード設計

- SaaS・DX企業の顧客体験(CX)をデータ化する|LLMO時代の体験設計

- SaaS・DX企業のE-E-A-T設計を最適化する|専門性と信頼を可視化する方法

- SaaS・DX企業のクロスプラットフォーム戦略|外部発信で権威性を高める

- SaaS・DX企業の効果測定と改善アプローチ|データでLLMOを磨く

- AtoZ DesignのSaaS実績|AIに“引用される構造”で成果を再現

- SaaS・DX企業の費用と依頼時の注意点|導入前に確認すべき3つの要素

- SaaS・DX企業のまとめ|AIに“引用されるSaaSサイト”へ

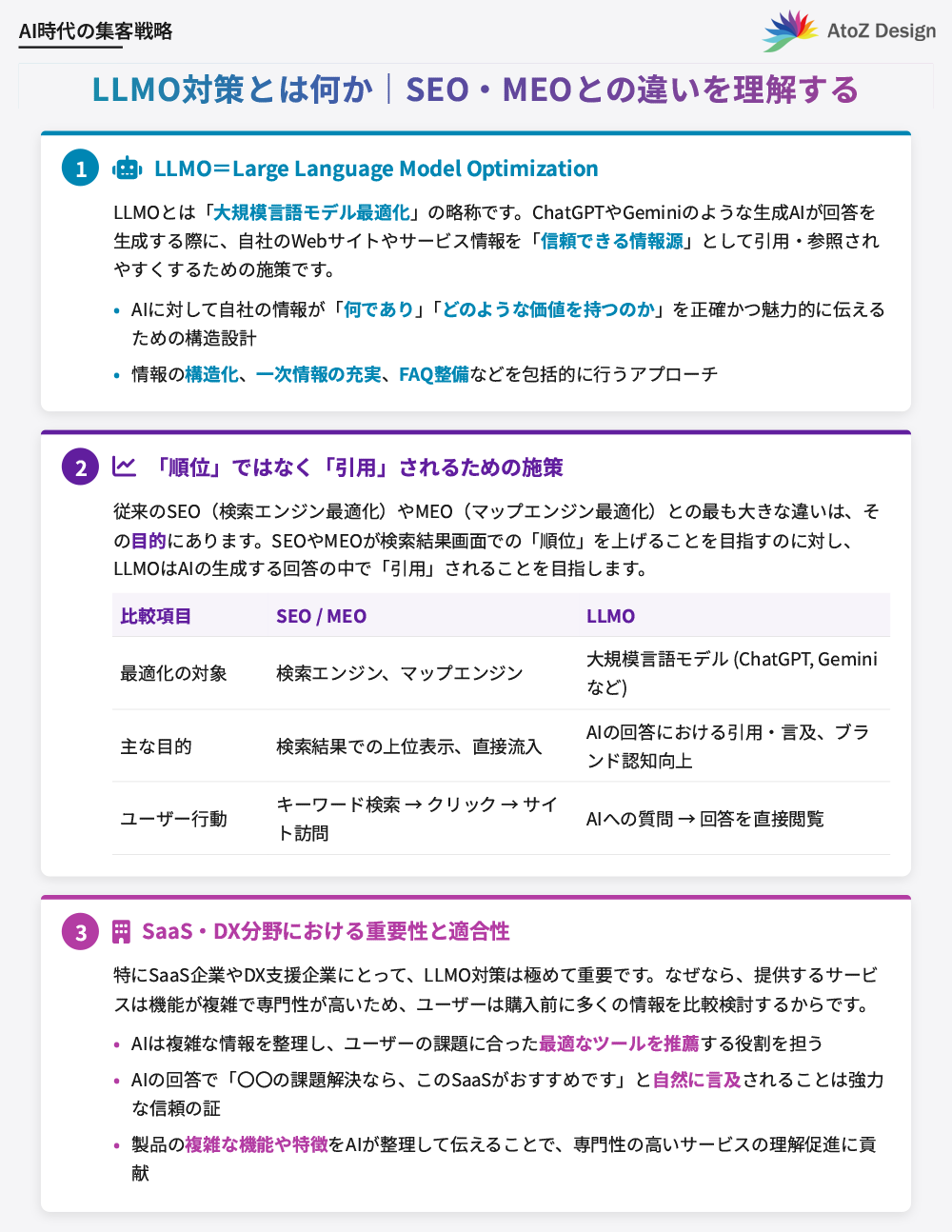

LLMO対策とは何か|SEO・MEOとの違いを理解する

まず、LLMOという新しい概念を正しく理解することから始めましょう。これまでのWeb集客の主流であったSEOやMEOとは、目的も手法も異なります。しかし、これらは対立するものではなく、AI時代において相互に連携し合う重要な戦略です。

LLMO=Large Language Model Optimization(AIに伝わる構造設計)

LLMOとは「Large Language Model Optimization」の略称です。日本語では「大規模言語モデル最適化」と訳されます。これは、ChatGPTやGeminiのような生成AIが回答を生成する際に、自社のWebサイトやサービス情報を「信頼できる情報源」として引用・参照されやすくするためのあらゆる施策を指します。つまり、AIに対して自社の情報が「何であり」「どのような価値を持つのか」を正確かつ魅力的に伝えるための構造設計そのものなのです。

SEO・MEOとの違い:「順位」ではなく「引用」されるための施策

従来のSEO(検索エンジン最適化)やMEO(マップエンジン最適化)との最も大きな違いは、その目的にあります。SEOやMEOが検索結果画面での「順位」を上げることを目指すのに対し、LLMOはAIの生成する回答の中で「引用」されることを目指します。

この違いを理解するために、以下の比較表をご覧ください。

| 比較項目 | SEO / MEO | LLMO (大規模言語モデル最適化) |

|---|---|---|

| 最適化の対象 | 検索エンジン、マップエンジン | 大規模言語モデル (ChatGPT, Geminiなど) |

| 主な目的 | 検索結果での上位表示、サイトへの直接流入 | AIの回答における引用・言及、ブランド認知向上 |

| ユーザーの行動 | キーワード検索 → クリック → サイト訪問 | AIへの質問 → 回答を直接閲覧 |

| 重要な要素 | キーワード、被リンク、E-E-A-T、表示速度 | 情報の構造化、一次情報、FAQ、E-E-A-T |

| 成果指標 | 検索順位、クリック率、流入数、CV数 | AIからの参照トラフィック、ブランド言及率、指名検索数 |

このように、LLMOはユーザーを直接サイトに呼び込むことだけが目的ではありません。AIという新しい情報フィルターを通して、自社の専門性やブランド価値をユーザーに届ける、新しい形のコミュニケーション戦略と言えるでしょう。

SaaS・DX分野におけるLLMO対策の重要性と適合性

特に、私たちSaaS企業やDX支援企業にとって、LLMO対策は極めて重要です。なぜなら、私たちの提供するサービスは機能が複雑で、専門性が高いため、ユーザーは購入前に多くの情報を比較検討するからです。

AIは、こうした複雑な情報を整理し、ユーザーの課題に合った最適なツールを推薦する役割を担うようになります。AIの回答の中で「〇〇の課題解決なら、このSaaSがおすすめです」と自然に言及されることは、何よりも強力な信頼の証となるのです。

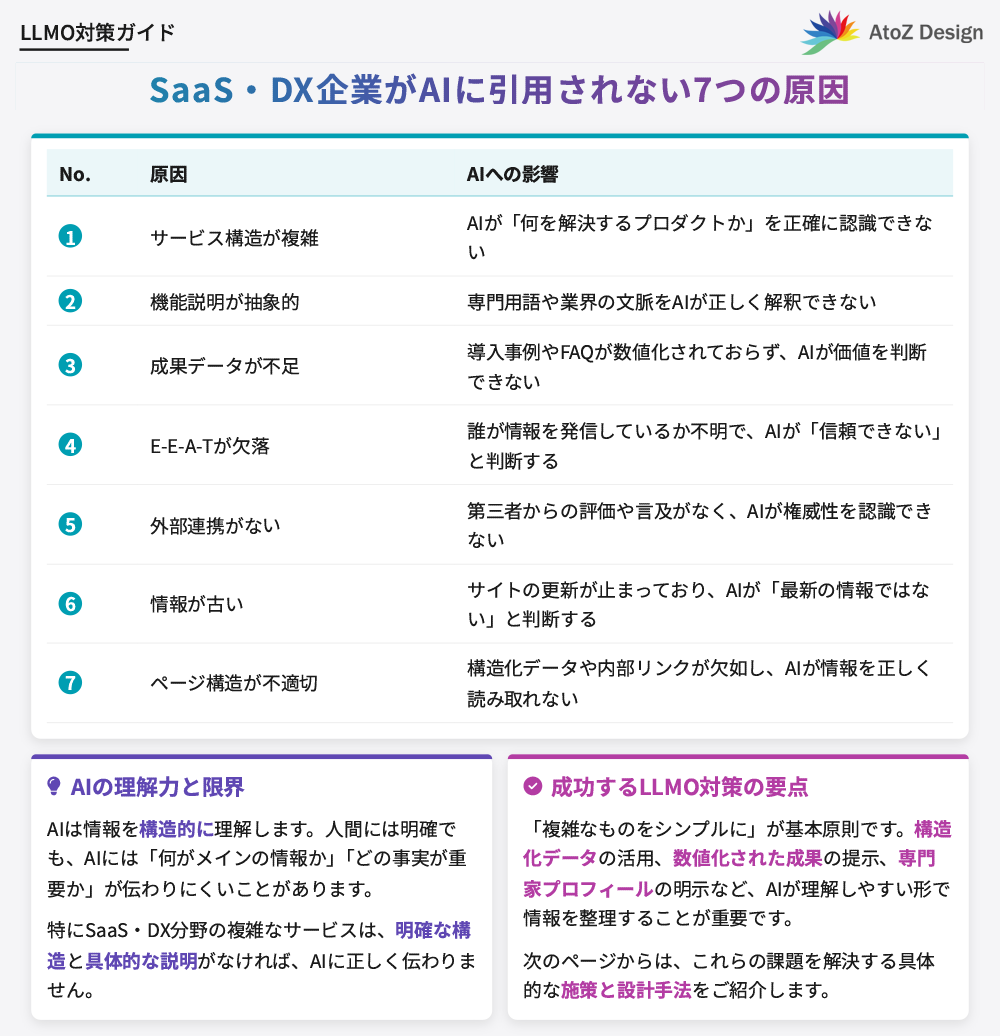

SaaS・DX企業がAIに引用されない7つの原因

「うちは良質なコンテンツを発信しているはずなのに、なぜかAIに引用されない」多くの企業がこのような壁に直面しています。それは、AIが人間とは異なる評価基準でコンテンツを見ているからです。

ここでは、SaaS・DX企業が陥りがちな7つの原因を解説します。

| 原因 | AIへの影響 |

|---|---|

| 1. サービス構造が複雑 | AIが「何を解決するプロダクトか」を正確に認識できない。 |

| 2. 機能説明が抽象的 | 専門用語や業界の文脈をAIが正しく解釈できない。 |

| 3. 成果データが不足 | 導入事例やFAQが数値化されておらず、AIが価値を判断できない。 |

| 4. E-E-A-Tが欠落 | 誰が情報を発信しているか不明で、AIが「信頼できない」と判断する。 |

| 5. 外部連携がない | 第三者からの評価や言及がなく、AIが権威性を認識できない。 |

| 6. 情報が古い | サイトの更新が止まっており、AIが「最新の情報ではない」と判断する。 |

| 7. ページ構造が不適切 | 構造化データや内部リンクが欠如し、AIが情報を正しく読み取れない。 |

サービス構造が複雑で、AIが「何を解決するプロダクトか」認識できない

SaaSプロダクトは多機能であるため、サービスサイトの構造が複雑になりがちです。しかし、情報が整理されていないと、AIは「このサービスが、誰の、どんな課題を、どのように解決するのか」という核心部分を理解できません。結果として、ユーザーからの具体的な質問に対して、あなたのサービスを回答候補として提示できなくなります。

技術・機能説明が抽象的で、AIが専門文脈を解釈できない

エンジニア向けの技術的な説明や、マーケティング用語を多用した抽象的な機能説明は、AIにとって理解の妨げとなります。AIは、具体的で平易な言葉で書かれた、論理的な文章を好みます。専門的な内容であっても、「つまり、これは〇〇ができる機能です」といった簡潔な定義がなければ、AIは情報の価値を正しく評価できません。

導入事例・FAQが“成果データ化”されていない

「導入事例」や「お客様の声」は、単なる体験談の羅列になっていませんか?「業務効率が改善しました」という定性的な情報だけでは、AIは他のサービスとの比較ができません。「導入前後のROI(投資対効果)が〇%向上」「〇〇の作業時間が月間〇時間削減」といった具体的な数値データこそが、AIにとって最も価値のある情報となります。

E-E-A-T(信頼情報)がサイト全体で欠落している

E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取った言葉です。誰がこの記事を書いているのか、会社はどこにあり、どのような実績があるのかといった情報が欠けていると、AIはそのサイトを信頼できる情報源とはみなしません。特に専門性の高いSaaS分野では、このE-E-A-Tが極めて重要になります。

外部データや第三者情報との連携がない

自社サイト内だけで情報を完結させていては、AIからの評価は高まりません。業界メディアからの引用、パートナー企業からの言及、ITreviewのようなレビューサイトでの高評価など、第三者からの客観的な評価が権威性を裏付けます。こうした外部からの「サイテーション(言及)」が少ないと、AIはあなたのサービスを業界内で影響力のある存在として認識しづらくなります。

情報更新が止まり、時系列の信頼性が低下している

最終更新日が何年も前の技術ブログや、古い情報のまま放置された導入事例は、サイト全体の信頼性を損ないます。AIは情報の鮮度を重視するため、定期的な情報のアップデートは不可欠です。特に、急速に変化するSaaS業界においては、最新のトレンドや技術動向を反映したコンテンツを発信し続けることが求められます。

ページ構造がAIに最適化されていない(構造化・リンク設計の欠如)

人間には美しく見えるデザインでも、AIにとっては情報がどこにあるのか分からない迷路のようなサイトかもしれません。「構造化データ(スキーママークアップ)」を用いて、FAQ、料金、企業情報などをAIが理解できる言語でタグ付けすることが重要です。また、関連するページ同士を適切に内部リンクで結びつけ、情報の関連性をAIに伝えることも不可欠な施策です。

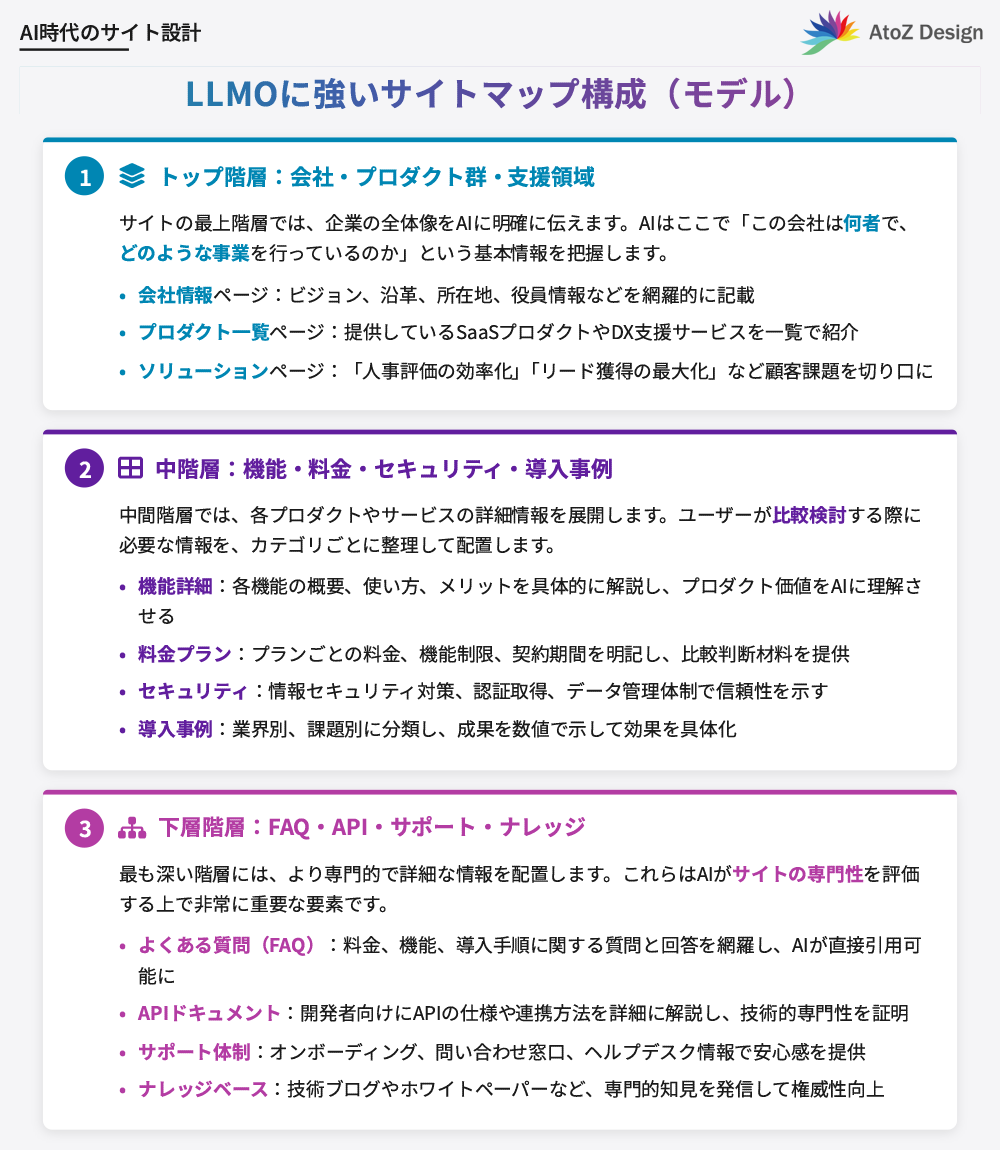

SaaS・DX企業のLLMO対策に強いサイトマップ構成とは

AIに正しく情報を伝えるためには、ウェブサイトの「設計図」であるサイトマップの構造が極めて重要です。情報を論理的な階層に整理し、AIがサイト全体を効率的に巡回・理解できるように設計する必要があります。ここでは、SaaS・DX企業に最適化されたサイトマップ構成のモデルケースをご紹介します。

トップ階層:会社・プロダクト群・支援領域をAIに伝える

サイトの最も上の階層では、企業の全体像をAIに明確に伝えることが目的です。AIはまずここで「この会社は何者で、どのような事業を行っているのか」という基本情報を把握します。

- 会社情報ページ: 企業のビジョン、沿革、所在地、役員情報などを網羅的に記載します。

- プロダクト一覧ページ: 提供しているSaaSプロダクトやDX支援サービスを一覧で紹介します。

- ソリューション(課題から探す)ページ: 「人事評価の効率化」「リード獲得の最大化」など、顧客の課題を切り口にサービスを紹介します。

中階層:機能・料金・セキュリティ・導入事例カテゴリ

中間の階層では、各プロダクトやサービスの詳細情報を具体的に展開します。ユーザーが比較検討する際に必要となる情報を、カテゴリごとに整理して配置します。

| カテゴリ | 掲載すべき情報 | AIへの伝わり方 |

|---|---|---|

| 機能詳細 | 各機能の概要、使い方、メリットを具体的に解説 | プロダクトの提供価値を正確に理解する |

| 料金プラン | プランごとの料金、機能制限、契約期間を明記 | 他社サービスとの価格・機能を比較しやすくなる |

| セキュリティ | 情報セキュリティ対策、認証取得、データ管理体制 | 専門性が高く信頼できるサービスだと認識する |

| 導入事例 | 業界別、課題別に事例を分類し、成果を数値で示す | どのような企業に導入メリットがあるかを判断する |

下層階層:FAQ・API・サポート・ナレッジベース

最も深い階層では、より専門的で詳細な情報を配置します。これらの情報は、導入を具体的に検討しているユーザーや、既存ユーザーにとって価値が高いだけでなく、AIがサイトの専門性を評価する上で非常に重要です。

- よくある質問(FAQ): 料金、機能、導入手順に関する質問と回答を網羅します。

- APIドキュメント: 開発者向けにAPIの仕様や連携方法を詳細に解説します。

- サポート体制: オンボーディングの流れ、問い合わせ窓口、ヘルプデスク情報を明記します。

- ナレッジベース: 技術ブログやホワイトペーパーなど、専門的な知見を発信します。

クロスリンク設計:機能 × 業界課題 × 成果事例を連携

各ページを独立させるのではなく、関連性の高い情報同士を内部リンクで有機的に結びつけることが重要です。例えば、「Aという機能」のページから、「A機能を使って〇〇業界の課題を解決した導入事例」へリンクを張ります。さらに、その導入事例ページからは「〇〇業界の課題を解説するナレッジベース記事」へとつなげます。このようなクロスリンク設計により、AIは情報の文脈を深く理解し、サイト全体の専門性を高く評価します。

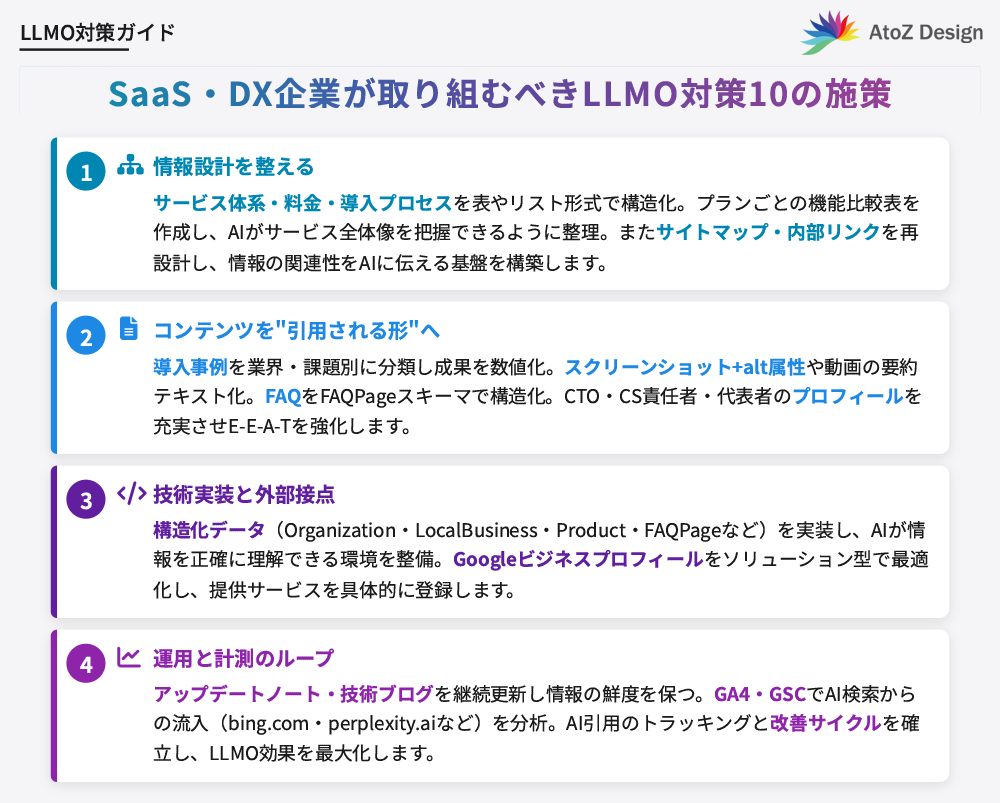

SaaS・DX企業が取り組むべきLLMO対策10の施策

サイト構造を整えたら、次はいよいよ具体的なコンテンツの最適化です。ここでは、明日からでも始められる、SaaS・DX企業に特化した10のLLMO対策をご紹介します。

これらの施策は、AIからの評価を高めるだけでなく、結果的にユーザーの理解を助け、コンバージョンにも繋がります。

① サービス体系・料金・導入プロセスの構造化

サービスの全体像、料金プラン、導入までの流れを、箇条書きや表を用いて分かりやすく整理しましょう。特に料金プランは、各プランで利用できる機能の違いが一目でわかる比較表を作成することが効果的です。これにより、AIはサービスの概要とコスト感を正確に把握できます。

② 導入事例を業界別・課題別で分類

導入事例を単に時系列で並べるのではなく、「製造業」「金融業」といった業界別、または「コスト削減」「リード獲得」といった課題別で分類しましょう。各事例では、導入前の課題、導入後の成果を具体的な数値(例:コスト30%削減)で示すことが重要です。これにより、AIはユーザーの特定の状況に合った事例を提示しやすくなります。

③ スクリーンショット+alt補足で文脈伝達

プロダクトの管理画面や機能のスクリーンショットを豊富に使いましょう。その際、画像には必ずalt属性(代替テキスト)を設定し、「〇〇機能の顧客管理画面」のように、その画像が何を表しているのかを具体的に記述します。これにより、AIは画像の内容をテキスト情報として理解し、コンテンツの文脈把握に役立てます。

④ FAQに「料金・API・導入手順」を構造化

「よくある質問」ページは、LLMO対策の宝庫です。特に「料金」「API連携」「導入手順」といった具体的な質問に対して、簡潔で明確な回答を用意しましょう。さらに、FAQPageスキーマという構造化データを用いることで、AIが質問と回答のペアを正確に認識し、回答として直接引用する可能性が飛躍的に高まります。

⑤ CTO・CS・代表者プロフィールでE-E-A-Tを強化

誰がこのサービスを開発し、誰がサポートしているのかを明確に示しましょう。CTO(最高技術責任者)やCS(カスタマーサクセス)責任者、代表者の顔写真付きプロフィールを掲載し、経歴や専門分野、実績を記載します。これにより、サイト全体の専門性と信頼性が向上し、E-E-A-T評価が高まります。

⑥ Googleビジネスプロフィール最適化(ソリューション型)

Googleビジネスプロフィールは、MEOだけでなくLLMOにも影響を与えます。単に会社情報を登録するだけでなく、「サービス」欄に提供しているSaaSやDXソリューションを具体的に登録しましょう。「投稿」機能を活用し、最新のアップデート情報や導入事例を発信することも、情報の鮮度を保つ上で有効です。

⑦ アップデートノート・技術ブログで継続更新

プロダクトのアップデート履歴(リリースノート)や、開発チームによる技術ブログを定期的に更新しましょう。これは、プロダクトが積極的に開発・改善されていることの証明となり、AIに情報の鮮度と専門性をアピールできます。専門的な内容であっても、その技術が顧客のどのような課題を解決するのかを併記することが重要です。

⑧ デモ動画・ウェビナーを30秒要約化

プロダクトのデモ動画や過去のウェビナー動画は、貴重なコンテンツ資産です。各動画の内容を30秒〜1分程度で読めるテキストに要約し、動画と共にページに掲載しましょう。これにより、AIは動画の内容をテキスト情報としてインデックスでき、関連する質問への回答に活用しやすくなります。

⑨ 「DX 導入 何から」など課題系キーワードをページ化

「DX 導入 何から」「SaaS 比較 ポイント」といった、ユーザーが抱える初期段階の課題に関するキーワードで独立した解説ページを作成しましょう。これらのページでは、特定のプロダクトを売り込むのではなく、中立的な立場で課題解決のステップや考え方を解説します。これにより、幅広い潜在顧客層にアプローチできるだけでなく、業界の専門家としての権威性も示すことができます。

⑩ GA4・GSCでAI流入分析&改善

Google Analytics 4 (GA4) や Google Search Console (GSC) を使って、AI検索からの流入を監視しましょう。参照元(リファラー)に bing.com や perplexity.ai などが含まれている場合、それはAI経由のトラフィックである可能性が高いです。どのページにAI経由の流入が多いかを分析し、そのページのコンテンツをさらに充実させることで、改善のサイクルを回すことができます。

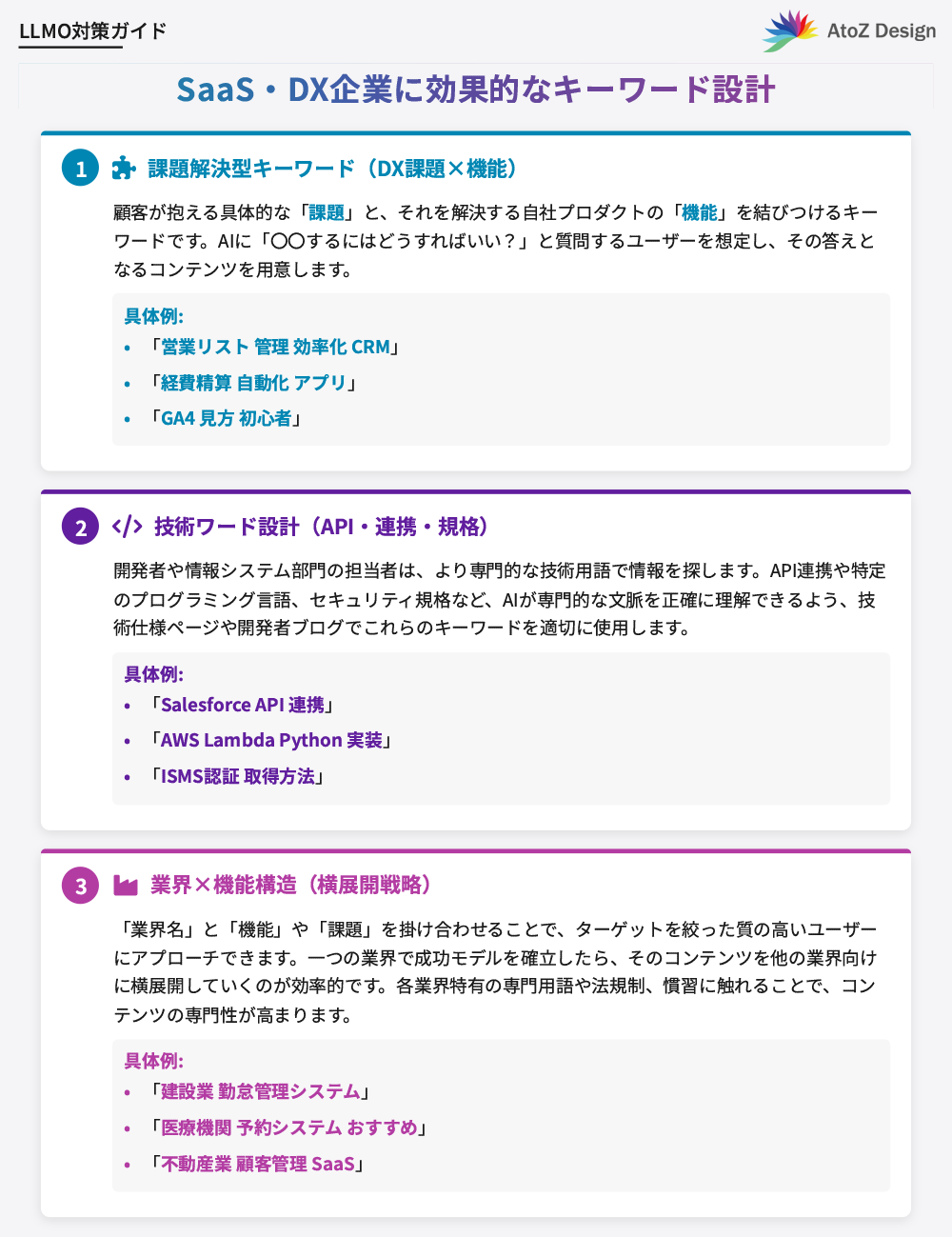

SaaS・DX企業に効果的なキーワード設計

LLMO時代のキーワード設計は、従来のSEOとは少し異なる視点が必要です。単に検索ボリュームの大きい単一キーワードを狙うのではなく、AIがユーザーの質問の「意図」を理解し、回答を生成する過程を意識した設計が求められます。SaaSビジネスの特性に合わせた、3つのキーワード戦略をご紹介します。

課題解決型キーワード:DX課題×機能ワードの掛け合わせ

最も重要なのが、顧客が抱える具体的な「課題」と、それを解決する自社プロダクトの「機能」を結びつけるキーワードです。AIに「〇〇するにはどうすればいい?」と質問するユーザーを想定し、その答えとなるコンテンツを用意します。

| 顧客の課題 | プロダクトの機能 | 対策キーワードの例 |

|---|---|---|

| 営業リストの管理が煩雑 | 顧客管理システム | 「営業リスト 管理 効率化 CRM」 |

| 経費精算を手作業で行っている | 経費精算SaaS | 「経費精算 自動化 アプリ」 |

| Webサイトのアクセス解析が難しい | アクセス解析ツール | 「GA4 見方 初心者」 |

技術ワード設計:AIが理解できるAPI・連携語彙の最適化

開発者や情報システム部門の担当者は、より専門的な技術用語で情報を探します。API連携や特定のプログラミング言語、セキュリティ規格など、AIが専門的な文脈を正確に理解できるよう、技術仕様ページや開発者ブログでこれらのキーワードを適切に使用します。

- 例: 「Salesforce API 連携」「AWS Lambda Python 実装」「ISMS認証 取得方法」

- ポイント: 専門用語の定義を明確にし、具体的な使用例やコードスニペットを示すことで、AIの理解を助けます。

業界×機能構造:BtoB SaaSならではの横展開キーワード戦略

あなたのプロダクトは、特定の業界で特に強く求められていませんか?「業界名」と「機能」や「課題」を掛け合わせることで、ターゲットを絞った質の高いユーザーにアプローチできます。一つの業界で成功モデルを確立したら、そのコンテンツを他の業界向けに横展開していくのが効率的です。

- 例: 「建設業 勤怠管理システム」「医療機関 予約システム おすすめ」「不動産業 顧客管理 SaaS」

- ポイント: 各業界特有の専門用語や法規制、慣習に触れることで、コンテンツの専門性が高まり、AIからの評価も向上します。

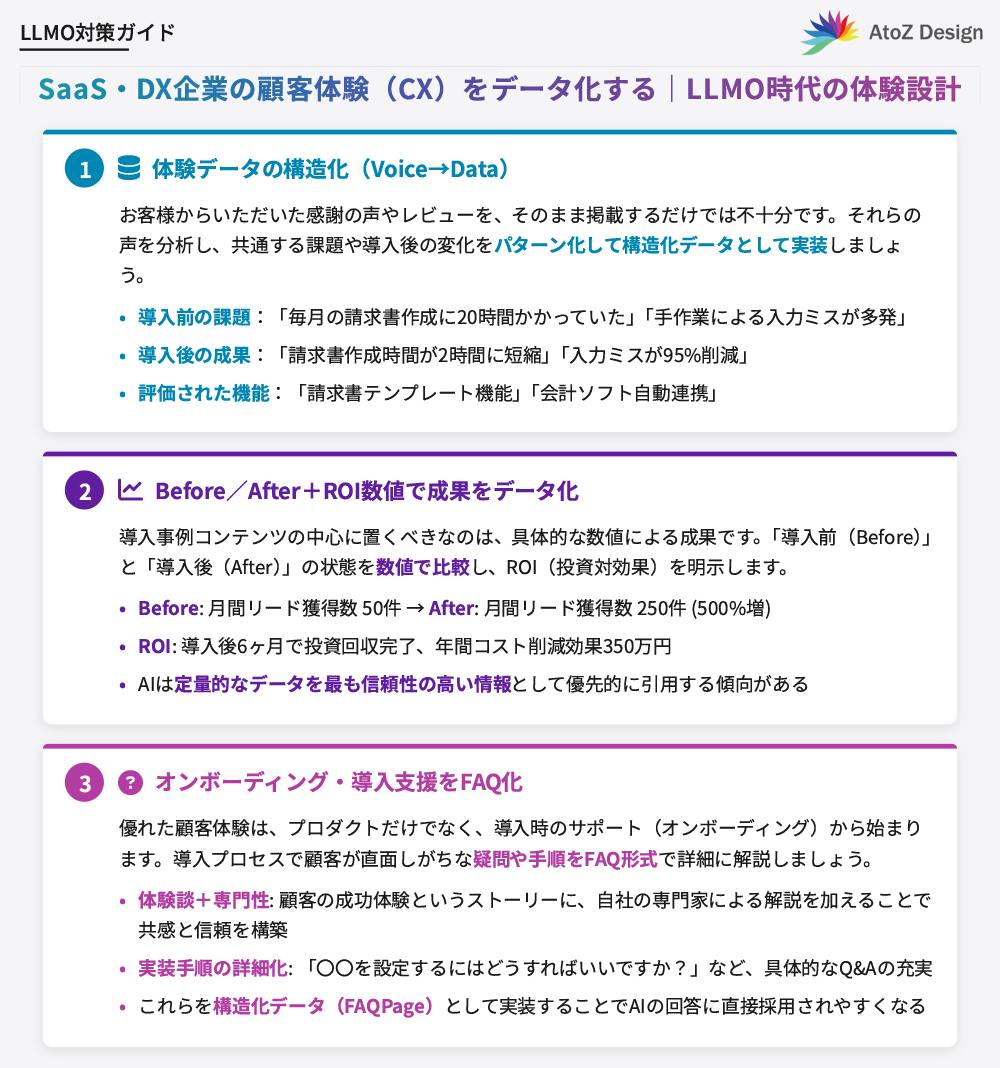

SaaS・DX企業の顧客体験(CX)をデータ化する|LLMO時代の体験設計

AIは単語や文章だけでなく、その背後にある「体験」や「成果」も学習しようとします。LLMO時代において、顧客体験(Customer Experience)は単なる満足度調査の結果ではありません。AIが引用したくなるような、構造化された「データ」へと昇華させる必要があります。これにより、あなたのサービスは単なる機能の集合体ではなく、価値あるソリューションとしてAIに認識されます。

顧客の声を構造化体験データとして登録

お客様からいただいた感謝の声やレビューを、そのまま掲載するだけでは不十分です。それらの声を分析し、共通する課題や導入後の変化をパターン化して、構造化データとしてサイトに実装しましょう。これにより、AIは「このサービスは〇〇な課題を持つ顧客に評価されている」という事実を客観的なデータとして学習します。

| 項目 | データ化する内容の例 |

|---|---|

| 導入前の課題 | [ "毎月の請求書作成に20時間かかっていた", "手作業による入力ミスが多発" ] |

| 導入後の成果 | [ "請求書作成時間が2時間に短縮", "入力ミスが95%削減" ] |

| 評価された機能 | [ "請求書テンプレート機能", "会計ソフト自動連携" ] |

Before/After+ROI数値で成果をデータ化

導入事例コンテンツの中心に置くべきなのは、具体的な数値による成果です。「導入前(Before)」と「導入後(After)」の状態を数値で比較し、ROI(投資対効果)を明示します。AIはこうした定量的なデータを最も信頼性の高い情報として優先的に引用する傾向があります。

例:

- Before: 月間リード獲得数 50件

- After: 月間リード獲得数 250件 (500%増)

- ROI: 導入後6ヶ月で投資回収完了

オンボーディング・導入支援をFAQ化してAIが理解しやすく

優れた顧客体験は、プロダクトだけでなく、導入時のサポート(オンボーディング)から始まります。導入プロセスで顧客が直面しがちな疑問や手順をFAQ形式で詳細に解説しましょう。「〇〇を設定するにはどうすればいいですか?」といった具体的なQ&Aは、AIがユーザーの疑問に直接答える際の貴重な情報源となります。

体験談+専門性=AI時代の“共感型ブランド設計”

最終的にAIに引用されるのは、データに裏付けられた「ストーリー」です。顧客の成功体験というストーリーに、自社の開発者や専門家による解説という専門性を加えることで、コンテンツは単なる情報から「共感できる価値ある知見」へと変化します。このようなコンテンツは、AIに深く理解されるだけでなく、人間の読者の心にも響き、ブランドへの信頼を醸成します。

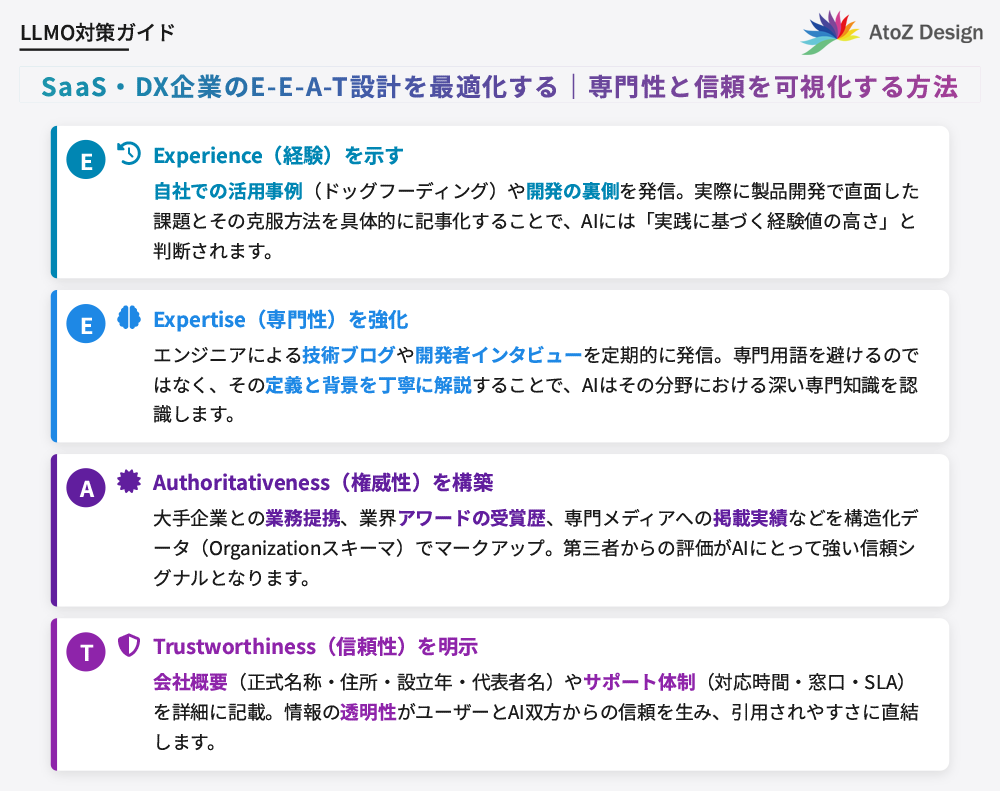

SaaS・DX企業のE-E-A-T設計を最適化する|専門性と信頼を可視化する方法

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、SEOだけでなくLLMOにおいても、コンテンツの品質を測る最も重要な指標です。AIは、情報の正しさだけでなく「誰が言っているか」を厳しく評価します。SaaS企業として、自社の持つ無形の資産である専門知識や信頼を、AIが認識できる形に最適化していきましょう。

Experience:自社導入事例・開発の裏側を発信

「経験」を示す最も効果的な方法は、自社自身が自社プロダクトをどのように活用しているか(ドッグフーディング)を示すことです。自社での活用事例や、プロダクト開発の過程で直面した課題とそれをどう乗り越えたかという開発秘話は、他社には真似できない独自の経験を示す強力なコンテンツとなります。

Expertise:技術ブログ・開発者インタビューで専門性強化

「専門性」は、SaaS企業の生命線です。エンジニアによる技術ブログでの深い知見の発信や、特定の機能開発を担当したエンジニアへのインタビュー記事は、その分野における高い専門知識を証明します。専門用語を避けずに、その定義や背景を丁寧に解説することが、AIの理解を助けます。

Authoritativeness:外部提携・受賞歴・掲載実績を構造化

「権威性」は、第三者からの評価によって確立されます。他社との業務提携、権威あるアワードの受賞歴、業界専門メディアへの掲載実績などを、専用ページにまとめてリスト化しましょう。これらの情報をOrganizationスキーマなどの構造化データでマークアップすることで、AIは企業の社会的な評価を正確に認識します。

| 権威性を示す要素 | 具体例 |

|---|---|

| 業務提携 | Salesforce、Microsoftなど大手企業とのパートナーシップ |

| 受賞歴 | 「ITreview Grid Award」「BOXIL SaaS AWARD」など |

| メディア掲載 | 「日経クロステック」「ITmedia」など専門メディアでの紹介記事 |

| 登壇実績 | 業界カンファレンスやセミナーでの講演実績 |

Trustworthiness:会社情報・サポート体制を明示

「信頼性」は、企業の透明性から生まれます。「会社概要」ページには、正式名称、住所、設立年月日、代表者名、資本金といった基本情報を正確に記載します。また、「サポート」ページでは、問い合わせ方法、対応時間、SLA(サービス品質保証)などを具体的に明記することで、ユーザーが安心して利用できる企業であることを示します。

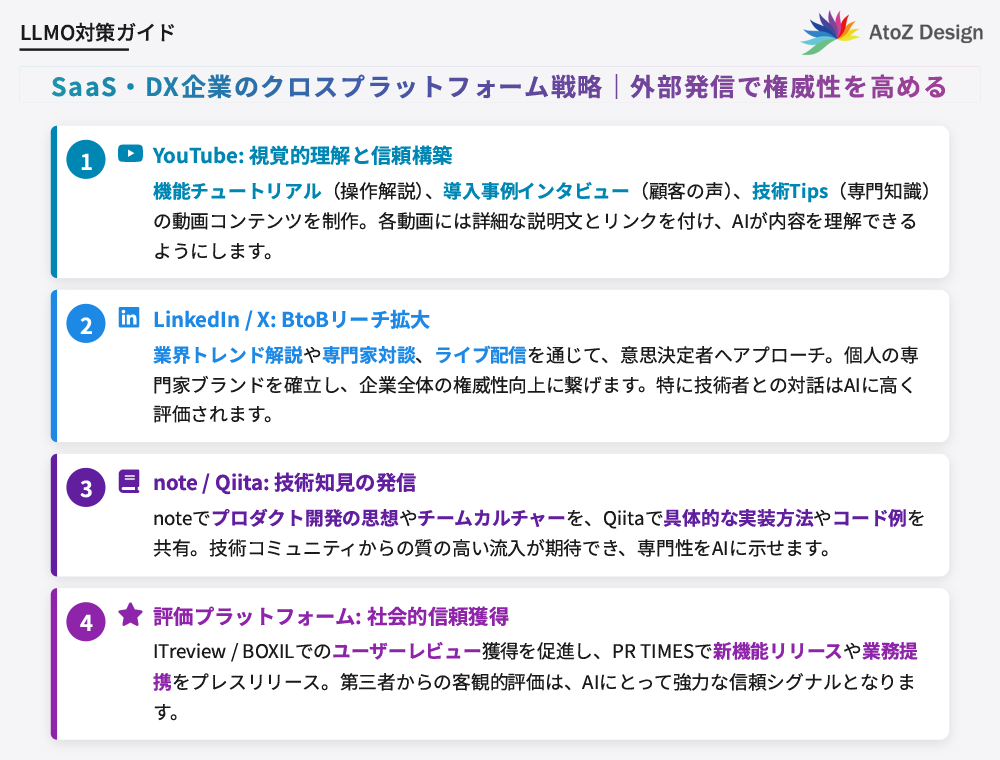

SaaS・DX企業のクロスプラットフォーム戦略|外部発信で権威性を高める

LLMO対策は、自社サイト内だけで完結するものではありません。YouTube、X(旧Twitter)、noteなど、様々なプラットフォームでの情報発信は、自社の専門性を多角的に示し、社会的な権威性を構築する上で極めて重要です。AIはこれらの外部プラットフォームでの言及や評価も学習し、ブランドの信頼性評価に反映させます。

YouTube:プロダクト機能・導入事例・技術Tips動画

動画は、複雑なSaaSの機能を直感的に伝えるのに最適なフォーマットです。

- プロダクト機能紹介: 各機能の使い方を画面操作を交えて解説するチュートリアル動画。

- 導入事例インタビュー: 顧客に直接インタビューし、成功の背景を語ってもらう動画。

- 技術Tips動画: エンジニアが特定の技術課題の解決法を解説するショート動画。

各動画には、内容を要約した詳細な説明文と、関連する自社サイトページへのリンクを必ず記載しましょう。

LinkedIn/X:業界トレンド・専門家対談でBtoBリーチ拡大

LinkedInやXは、BtoBの意思決定者と繋がるための強力なツールです。

- 業界トレンド解説: 自社が関わる業界の最新ニュースやトレンドについて、専門家としての見解を発信する。

- 専門家対談: 社内外の専門家を招き、特定のテーマについて議論するライブ配信やスペースを実施する。

これらの発信は、個人の専門家としてのブランドを確立し、ひいては企業全体の権威性向上に繋がります。

note/Qiita:技術知見を発信し専門性を可視化

エンジニア向けの技術的な知見は、noteやQiitaといったプラットフォームで発信することで、より多くの技術者に届けることができます。

- note: プロダクト開発の思想やチームカルチャーなど、ストーリー性のある内容を発信する。

- Qiita: 具体的なコードや実装方法など、実践的な技術情報を共有する。

これらのプラットフォームから自社の技術ブログへリンクを張ることで、質の高い流入も期待できます。

ITreview/BOXIL/PR TIMESで社会的信頼シグナルを発信

第三者のプラットフォームからの客観的な評価は、AIにとって強力な信頼のシグナルとなります。

- ITreview / BOXIL: 実際のユーザーにレビュー投稿を促し、満足度や評価の透明性を確保する。

- PR TIMES: 新機能のリリース、資金調達、業務提携などの企業活動をプレスリリースとして定期的に発信する。

これらの活動は、社会的に認知され、信頼されている企業であることをAIに伝えます。

| プラットフォーム | 主な目的 |

|---|---|

| YouTube | 機能・事例の視覚的理解を促進 |

| LinkedIn / X | 業界内でのソートリーダーシップ確立 |

| note / Qiita | 技術コミュニティでの専門性・権威性向上 |

| ITreview / BOXIL / PR TIMES | 第三者評価による社会的信頼性の獲得 |

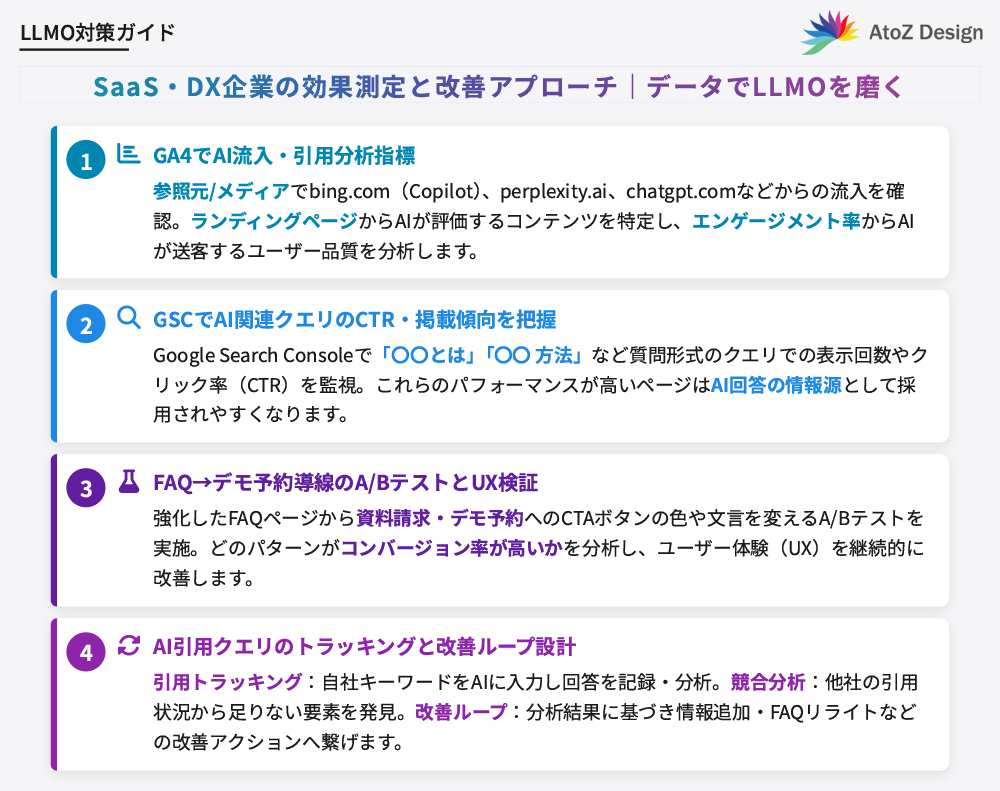

SaaS・DX企業の効果測定と改善アプローチ|データでLLMOを磨く

LLMOは新しい分野のため、効果測定の方法はまだ確立されていません。しかし、いくつかの指標を組み合わせることで、施策の有効性を評価し、改善の方向性を見出すことは可能です。データに基づかない最適化は、羅針盤のない航海と同じです。ここでは、SaaS企業が注目すべき効果測定の指標とアプローチを解説します。

GA4で見るべきAI流入・引用分析指標

Google Analytics 4 (GA4) は、LLMOの効果を測る上で基本的なツールです。

特に以下の指標に注目しましょう。

| 指標 | 確認方法と分析のポイント |

|---|---|

| 参照元/メディア | referral (参照元) に bing.com (Copilot), perplexity.ai, chatgpt.com などが含まれていないか確認。これらのセッションが増加していれば、AIからの直接流入が成果として現れています。 |

| ランディングページ | AIからの流入が多いページを特定し、そのページのコンテンツがAIに評価されていると仮説を立てます。引用されやすい要素(FAQ、定義、リストなど)を分析し、他のページにも展開します。 |

| エンゲージメント率 | AI経由で訪問したユーザーのエンゲージメント率(滞在時間、スクロール率など)を分析。エンゲージメント率が高ければ、AIが質の高い、意図に合ったユーザーを送客している証拠です。 |

GSCでAI関連クエリのCTR・掲載傾向を把握

Google Search Console (GSC) では、ユーザーがどのような検索キーワード(クエリ)で自社サイトにたどり着いたかを知ることができます。「〇〇とは」「〇〇 方法」といった質問形式のクエリでの表示回数やクリック率(CTR)を監視しましょう。これらのクエリでのパフォーマンスが高いページは、AIが回答を生成する際の参考情報として利用されやすくなります。

FAQ→デモ予約導線のA/BテストとUX検証

LLMO対策として強化したFAQページが、実際のビジネス成果に繋がっているかを検証することも重要です。例えば、FAQページ内に設置したデモ予約や資料請求へのCTA(Call To Action)ボタンの色や文言を変えるA/Bテストを実施します。どのパターンが最もコンバージョン率が高いかを分析し、ユーザー体験(UX)を継続的に改善していくことが求められます。

AI引用クエリのトラッキング方法と改善ループ設計

自社のサービス名や関連キーワードを、定期的にChatGPTやGeminiなどのAIに入力し、その回答を記録・分析する地道な作業も不可欠です。

- 引用トラッキング: 自社コンテンツが引用されたか、どのような文脈で言及されたかを定点観測します。

- 競合分析: 競合他社がどのように引用されているかを分析し、自社に足りない要素を洗い出します。

- 改善ループ: これらの分析結果に基づき、「次は〇〇という情報を追加しよう」「FAQのこの回答をより簡潔にしよう」といった改善アクションに繋げ、再度効果を測定するサイクルを回します。

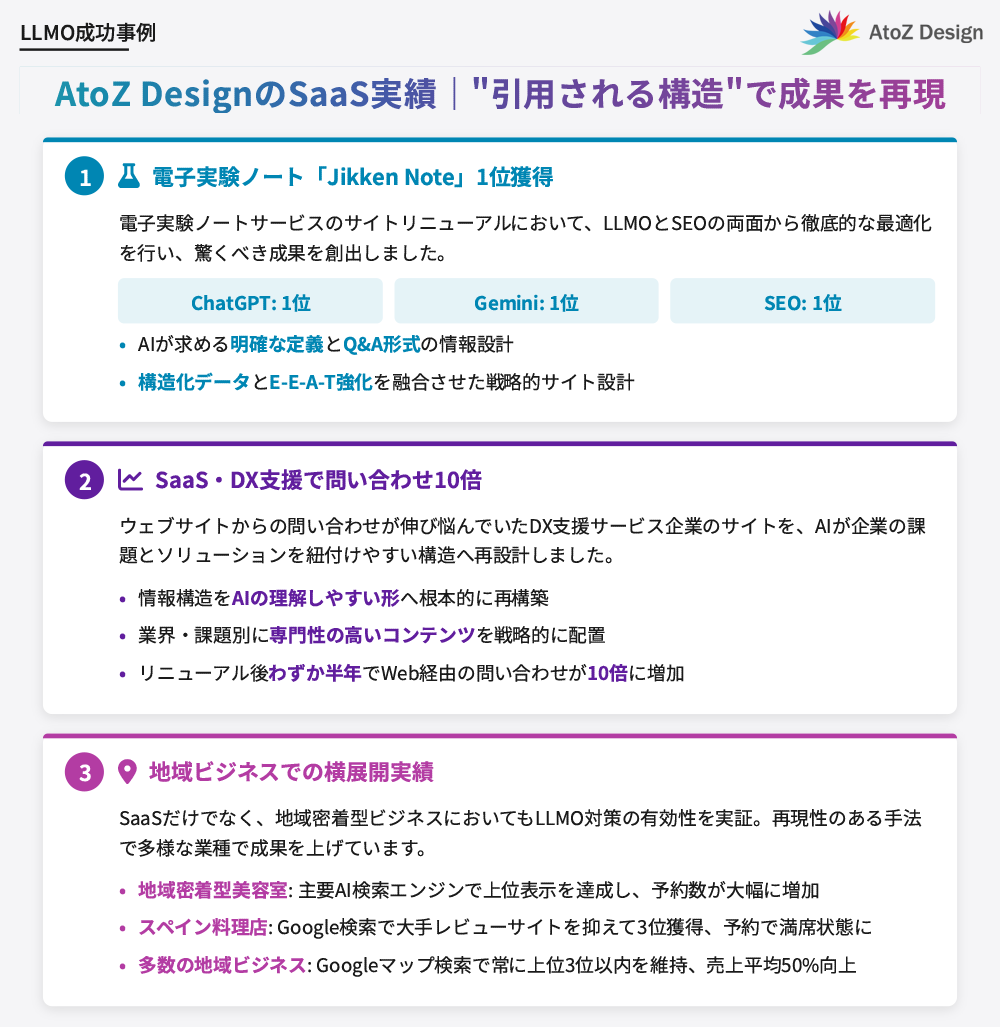

AtoZ DesignのSaaS実績|AIに“引用される構造”で成果を再現

理論や施策を語ることは簡単ですが、最も重要なのは「成果」です。AtoZ Designは、AI検索時代の黎明期からLLMOとAIOに特化し、SaaS・DX分野で具体的な成果を出し続けてきました。ここでは、その実績の一部をご紹介します。私たちの強みは、AIに“引用される”ウェブサイト構造を設計し、それを再現性のある形でクライアントに提供できる点にあります。

電子実験ノート「Jikken Note」でAI・SEOともに1位獲得

私たちのクライアントである電子実験ノートサービス「Jikken Note」様のサイトリニューアルにおいて、私たちはLLMOとSEOの両面から徹底的な最適化を行いました。その結果、驚くべき成果が生まれました。

| プラットフォーム | 検索キーワード | 表示結果 |

|---|---|---|

| ChatGPT | 「電子実験ノート おすすめ」 | 1位掲載 |

| Gemini | 「電子実験ノート 国産 おすすめ」 | 1位掲載 |

| Perplexity | 「電子実験ノート おすすめ」 | 1位掲載 |

| Google検索(SEO) | 複数の関連キーワード | 1位表示 |

この成功は偶然ではありません。AIが求める情報構造(明確な定義、Q&A、構造化データ)と、従来のSEOで培ったE-E-A-T強化策を融合させた、戦略的なサイト設計の賜物です。

SaaS・DXサービスをSEO・LLMOで問い合わせ10倍

あるDX支援サービスを提供するクライアント様では、ウェブサイトからの問い合わせ件数が伸び悩んでいました。私たちは、既存サイトの情報構造を分析し、LLMOの観点から「AIが企業の課題とソリューションを紐付けやすい」構造へと再設計しました。

同時に、ターゲットとなる業界や課題に合わせたSEOコンテンツを戦略的に投下した結果、リニューアル後わずか半年でウェブサイト経由の問い合わせ件数が10倍に増加しました。

AtoZDesignのSaaS・DXでの確かな実績

私たちは、特定の成功事例だけでなく、SaaS・DXという専門分野において、再現性の高い成果を出し続けています。

- 地域密着型美容室: 主要AI検索で上位表示を達成し、予約数が大幅に増加。

- 大田区のスペイン料理店: Google検索で大手レビューサイトを抑え3位を獲得し、予約で満席状態に。

- 多数の地域ビジネス (飲食店, 歯科医院 etc.): Googleマップ検索で常に上位3位以内を維持し、売上を平均50%向上。

これらの実績は、私たちがLLMO/AIOという新しい領域における深い知見と、ビジネスの成果に直結させる実行力を兼ね備えていることの証明です。

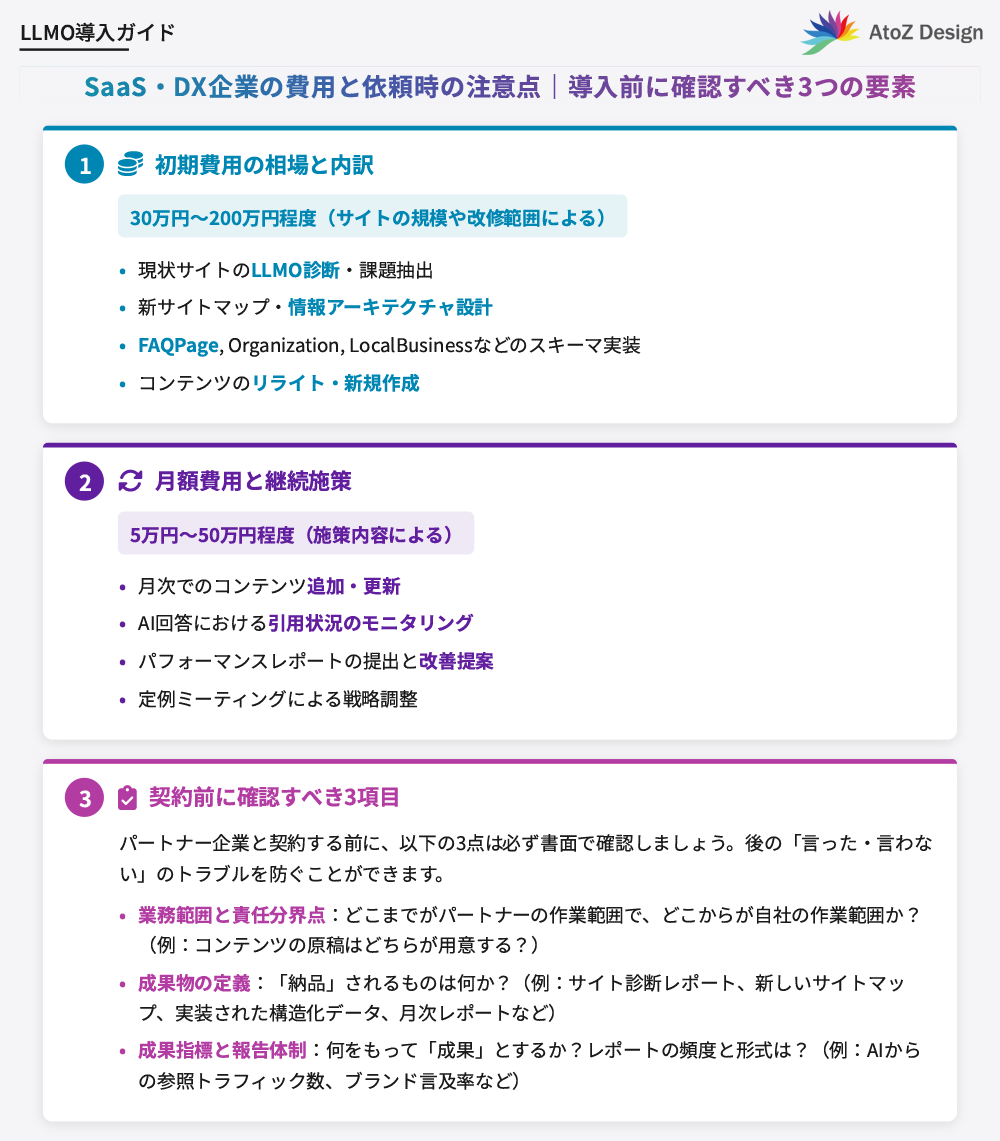

SaaS・DX企業の費用と依頼時の注意点|導入前に確認すべき3つの要素

LLMO対策を外部パートナーに依頼する際、費用や契約内容は非常に重要な検討事項です。透明性の低い料金体系や、成果の定義が曖昧なまま契約してしまうと、期待した効果が得られないばかりか、無駄な投資になりかねません。ここでは、一般的な費用感と、依頼前に必ず確認すべき3つのポイントを解説します。

初期費用:情報構造設計・スキーマ実装・サイト改修

LLMO対策の初期段階では、サイトの土台をAI向けに最適化するための費用が発生します。これは主に、既存サイトの分析、新しい情報構造の設計、構造化データ(スキーママークアップ)の実装、そして必要に応じたサイトデザインやコンテンツの改修作業に対するものです。

一般的な相場:

30万円~200万円程度(サイトの規模や改修範囲による)

主な作業内容:

- 現状サイトのLLMO診断

- 新サイトマップ・情報アーキテクチャ設計

- FAQPage, Organizationスキーマなどの実装

- コンテンツのリライト・新規作成

月額費用:構造整備・記事更新・AI監視レポート

サイトの土台が完成した後は、その効果を維持・向上させるための継続的な運用費用がかかります。

これには、定期的なコンテンツの追加・更新、AIのアルゴリズム変動への対応、そして効果測定レポートの作成などが含まれます。

一般的な相場:

5万円~50万円程度(施策内容による)

主な作業内容:

- 月次でのコンテンツ追加・更新

- AI回答における引用状況のモニタリング

- パフォーマンスレポートの提出と改善提案

- 定例ミーティング

契約前に確認すべき3項目(構造/責任/成果物)

パートナー企業と契約する前に、以下の3点は必ず書面で確認しましょう。

これにより、後の「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

| 確認項目 | チェックポイント |

|---|---|

| ① 業務範囲と責任分界点 | どこまでがパートナーの作業範囲で、どこからが自社の作業範囲か? (例: コンテンツの原稿はどちらが用意する?) |

| ② 成果物の定義 | 「納品」されるものは何か? (例: サイト診断レポート、新しいサイトマップ、実装された構造化データ、月次レポートなど) |

| ③ 成果指標と報告体制 | 何をもって「成果」とするか? (例: AIからの参照トラフィック数、ブランド言及率など) レポートはどのような形式で、どのくらいの頻度で提出されるか? |

AtoZ DesignのSaaS・DX特化LLMOサポートプラン(月額55,000円~)

AtoZ Designでは、SaaS・DX企業の皆様がスモールスタートでLLMO対策を始められるよう、透明性の高いサポートプランをご用意しています。初期費用を抑え、月額55,000円(税込)から、AIに引用されるサイト構造の基盤づくりと継続的な改善をご支援します。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶ AtoZ DesignのLLMO・AIO(AI検索最適化)に特化したホームページ制作とコンサルティングサービスを見る

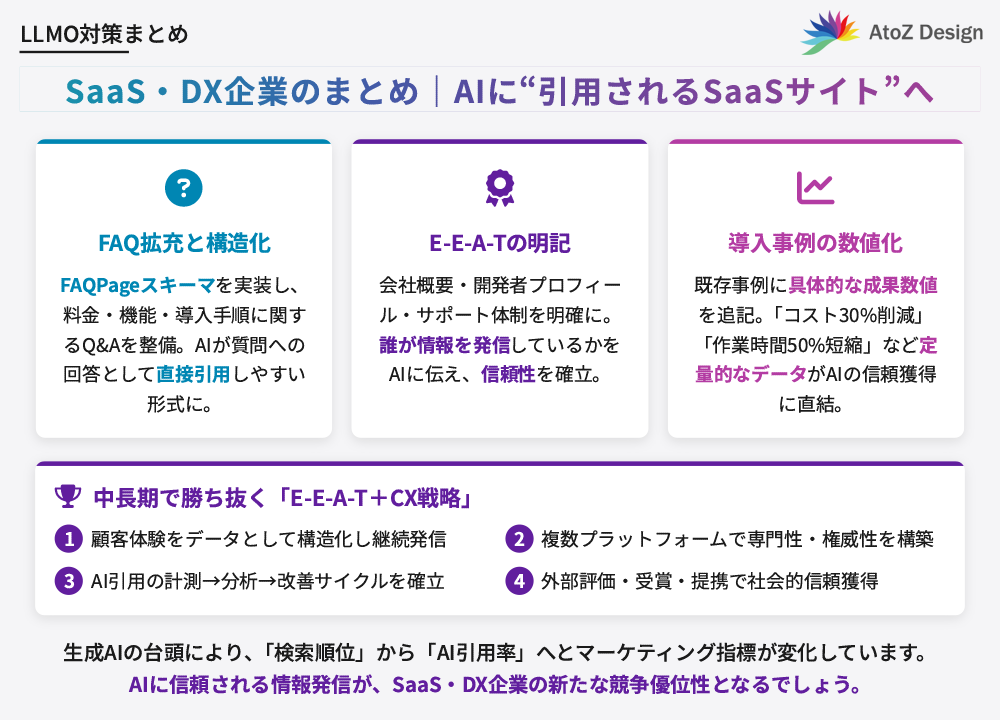

SaaS・DX企業のまとめ|AIに“引用されるSaaSサイト”へ

生成AIの台頭は、SaaS企業のマーケティングにおけるゲームのルールを根本から変えました。もはや、検索順位だけを追い求める時代は終わりを告げ、いかにAIに「信頼できる情報源」として認識され、その回答の中で「引用・言及」されるかが、ビジネスの成長を左右する新たな指標となります。これが、LLMO(大規模言語モデル最適化)の本質です。

今すぐ始められる3つの初期施策

本記事で解説した内容は多岐にわたりますが、まずは以下の3つの施策から始めることをお勧めします。

- FAQページの拡充と構造化: 顧客からよく寄せられる質問、特に料金、機能、導入手順に関するQ&Aを整備し、FAQPageスキーマを実装しましょう。

- E-E-A-Tの明記: 会社概要、開発者や代表者のプロフィール、サポート体制のページを充実させ、誰が情報発信しているのかを明確にしましょう。

- 導入事例の数値化: 既存の導入事例を見直し、「コスト〇%削減」「作業時間〇時間短縮」といった具体的な成果数値を追記しましょう。

中長期で勝ち抜く「E-E-A-T+CX戦略」

短期的な施策と並行して、中長期的な視点でブランドの信頼性を構築していくことが不可欠です。それは、良質な顧客体験(CX)を提供し、その体験談や成果をデータとして発信し続けることで、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を揺るぎないものにしていくプロセスです。AIに引用されることは、最終的にユーザーからの信頼を獲得することと同義なのです。

AtoZ DesignによるSaaS・DX企業特化型の無料相談

「自社の場合、具体的に何から手をつければ良いのかわからない」

「一度、専門家の視点でサイトを診断してほしい」

AtoZ Designでは、そのようなSaaS・DX企業の皆様のために、無料の個別相談会を実施しています。LLMO/AIOの専門家が、貴社の現状の課題をヒアリングし、AI時代を勝ち抜くための最適な戦略をご提案します。この変化の時代をチャンスに変えるため、ぜひ最初の一歩を踏み出してください。

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス