本ガイドでは、従来のコンテンツSEOを超えて、LLMO(大規模言語モデル最適化)に対応した記事構成・見出し・箇条書き・図表の作り方を徹底解説します。

AIが理解し、要約や引用で選ばれるための“構造化ライティング”を、実例を交えて紹介します。この記事を最後まで読めば、AIにも人間にも評価されるコンテンツ作成のスキルが身につき、競合他社に差をつけるための一歩を踏み出せるはずです。

▶ AtoZ DesignのLLMO・AIO(AI検索最適化)に特化したホームページ制作とコンサルティングサービスを見る

- コンテンツSEO×LLMOを動画で全体像を学ぶ|NotebookLM要約版

- SEO/LLMOに強い記事の書き方(構成)

- コンテンツSEOとは何か?AI時代に再定義される基本概念

- コンテンツSEOの基本構造|AIにも人にも伝わる文章設計

- LLMOが変えるコンテンツSEOの新戦略

- 見出し設計で差がつく|AIに引用されるH2・H3の作り方

- 箇条書き・表の使い方でAI理解を最大化する

- 図表・ビジュアルで“意味”を伝えるコンテンツSEO

- E-E-A-Tを構造で示す|コンテンツSEOとLLMOの信頼設計

- コンテンツSEOの制作プロセスにLLMOを組み込む

- AIに引用される記事の特徴と失敗例から学ぶ

- 今後の展望|LLMO時代のコンテンツSEOが向かう先

- まとめ|LLMO時代に生き残るコンテンツSEOとは

コンテンツSEO×LLMOを動画で全体像を学ぶ|NotebookLM要約版

お時間のない方や、まずはコンテンツSEOを軸としたLLMO対策の全体像を把握されたい方へ。下記はNotebookLMで自動要約したショート動画です。

検索エンジンとAIの双方に“引用される”記事を作るための、構成設計・見出し構成・内部リンクの考え方を、約8分でわかりやすく解説しています。LLMO時代のSEOにおける新しいライティング手法を、短時間で整理したい方におすすめです。

SEO/LLMOに強い記事の書き方(構成)

SEO/LLMOに強い記事は、図のように“構造の整理”がすべての基本です。

まずタイトルと導入文で検索意図を明確にし、H2〜H4の見出しで内容をピラミッド型に整理。文字数やキーワード配置のバランスを整えることで、読者にとってもAIにとっても理解しやすい記事になります。さらに、結論を先に伝え、具体例や表で要点を補足することで、内容の一貫性と引用精度が向上。この構成を意識するだけで、検索上位化とAI引用の両立が可能になります。

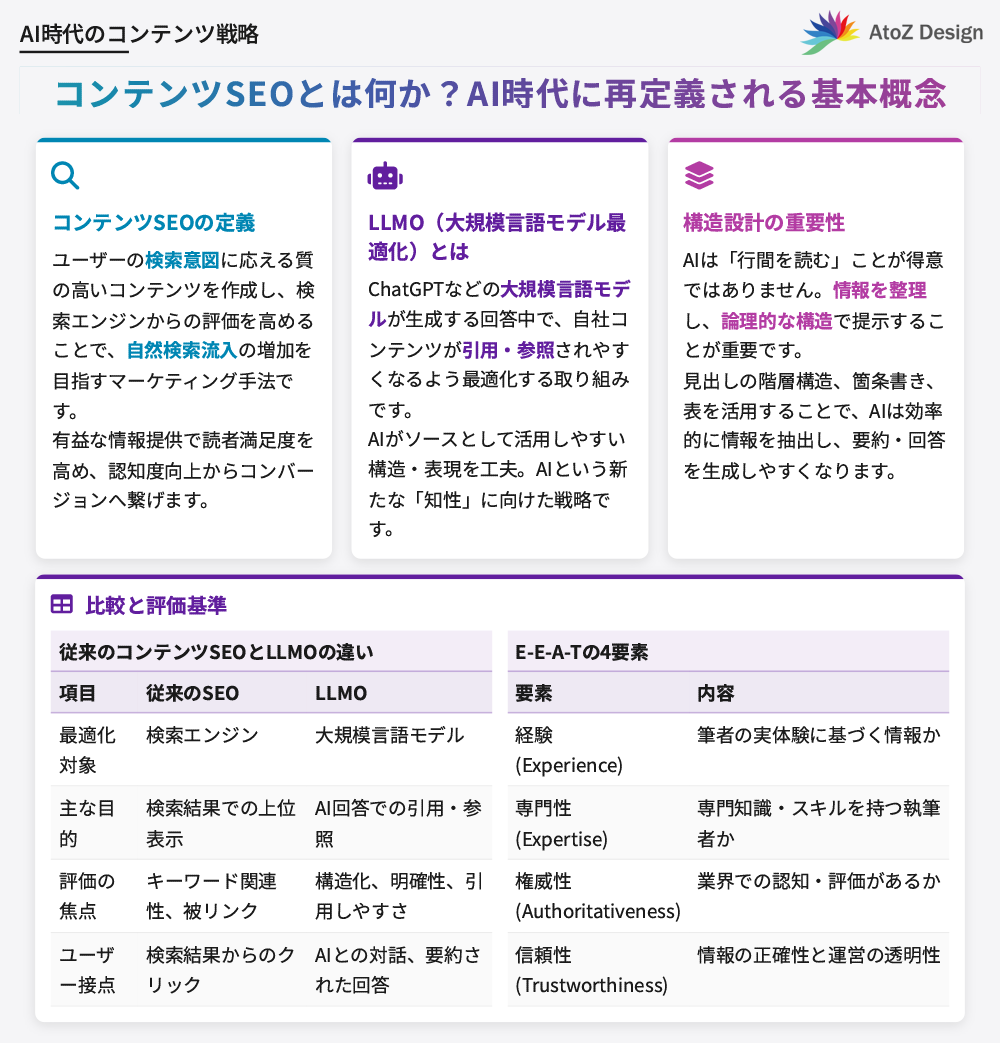

コンテンツSEOとは何か?AI時代に再定義される基本概念

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に応える質の高いコンテンツを作成し、検索エンジンからの評価を高めることで、自然検索流入の増加を目指すマーケティング手法です。

有益な情報を提供することで、読者の満足度を高め、最終的には自社の製品やサービスの認知度向上、そしてコンバージョンへと繋げることを目的とします。

LLMO(大規模言語モデル最適化)とは?

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が生成する回答の中で、自社のコンテンツが引用・参照されやすくなるように最適化を行う取り組みのことです。

AIが情報を正確に理解し、回答のソースとして活用しやすいように、コンテンツの構造や表現を工夫することが求められます。

これは、従来の検索エンジンだけでなく、AIという新たな「知性」に向けた最適化戦略と言えます。

関連記事: LLMO対策とは?AIに引用されるWeb最適化の実践35選

検索エンジンが評価する「コンテンツの質」とは

検索エンジン、特にGoogleが評価する「コンテンツの質」の基準として、E-E-A-Tという考え方があります。これは「経験(Experience)」「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」の頭文字を取ったものです。

AIもまた、情報の信頼性を判断する上でこれらの要素を重視する傾向にあります。

| E-E-A-Tの要素 | 内容 |

|---|---|

| 経験 (Experience) | 筆者が実際に製品を使用したり、サービスを体験したりしたことに基づく情報か。 |

| 専門性 (Expertise) | 特定の分野について、深い知識やスキルを持つ専門家によって書かれているか。 |

| 権威性 (Authoritativeness) | その分野の第一人者として、他の専門家やサイトから認められているか。 |

| 信頼性 (Trustworthiness) | 情報が正確で、発信元の情報(運営者情報など)が明確で信頼できるか。 |

従来のコンテンツSEOとLLMO時代の違い

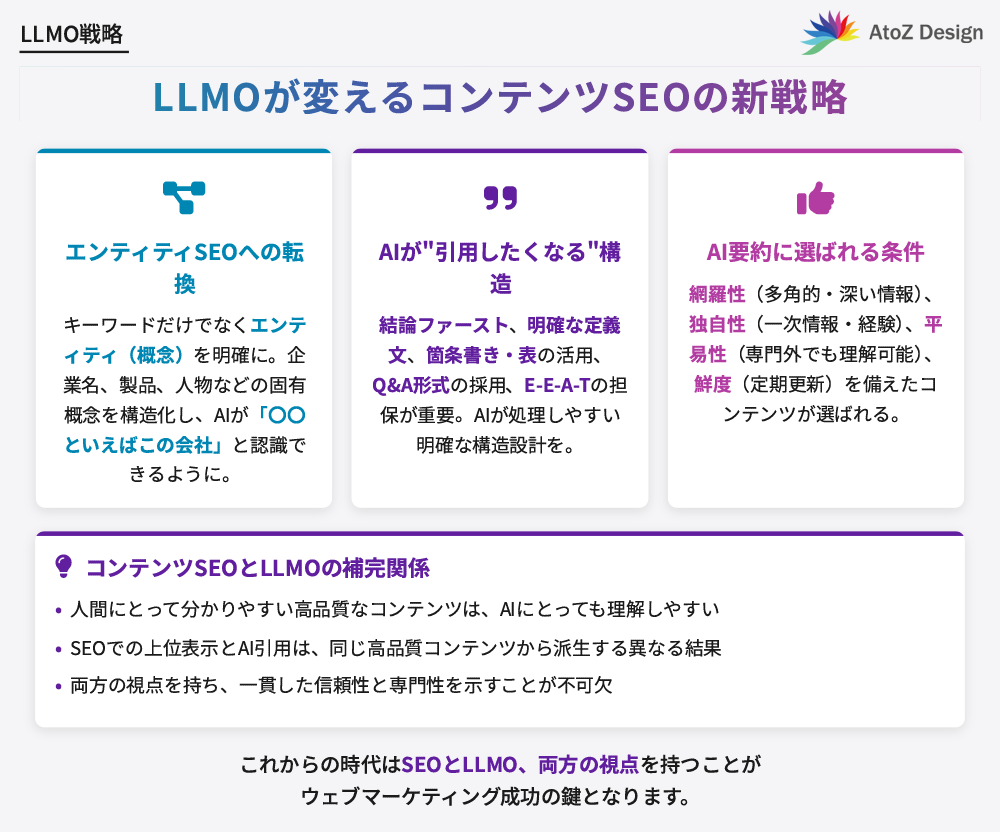

従来のコンテンツSEOとLLMOは、目的や対象が異なりますが、補完しあう関係にあります。人間にとって分かりやすい高品質なコンテンツは、AIにとっても理解しやすいため、両立は可能です。

むしろ、これからの時代は両方の視点を持つことが不可欠と言えるでしょう。

| 項目 | 従来のコンテンツSEO | LLMO(大規模言語モデル最適化) |

|---|---|---|

| 最適化対象 | Googleなどの検索エンジン | ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM) |

| 主な目的 | 検索結果ページでの上位表示 | AIの生成回答における引用・参照 |

| 評価の焦点 | キーワードとの関連性、被リンク、専門性 | 情報の構造化、明確性、信頼性、引用のしやすさ |

| ユーザー接点 | 検索結果一覧からのクリック | AIとの対話、要約された回答 |

AI検索・生成要約に最適化する“構造設計”の重要性

AIは人間のように「行間を読む」ことが得意ではありません。そのため、AIにコンテンツの内容を正確に理解させるには、情報を整理し、論理的な構造で提示することが極めて重要になります。

見出しの階層構造を整えたり、箇条書きや表を使ったりすることで、AIは効率的に情報を抽出し、要約や回答を生成しやすくなるのです。

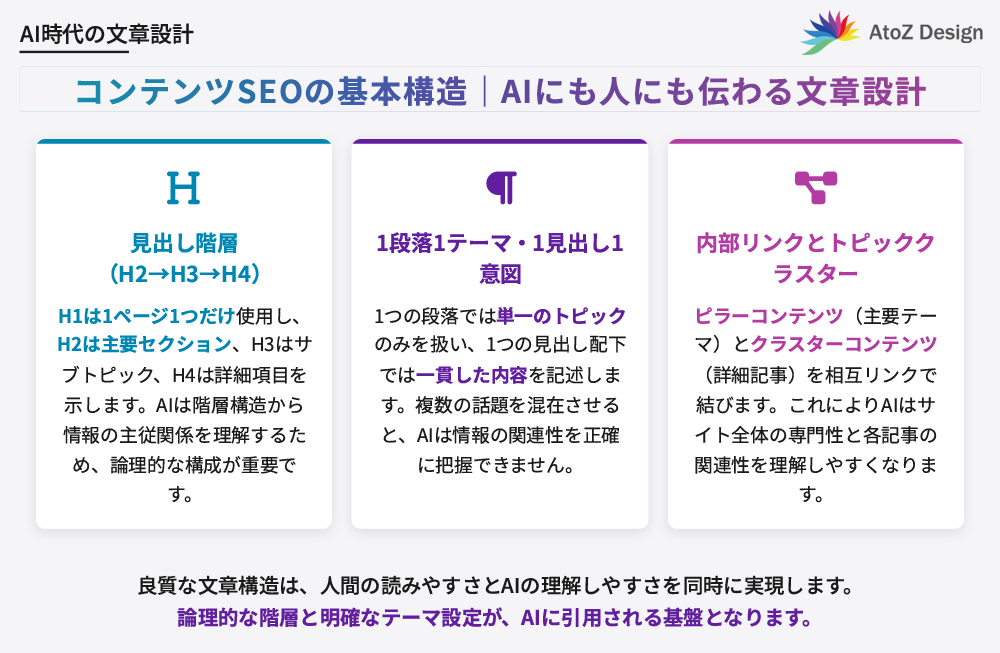

コンテンツSEOの基本構造|AIにも人にも伝わる文章設計

良質なコンテンツの基本は、人間にとってもAIにとっても分かりやすい構造にあります。情報を整理し、論理的な流れで提示することで、読者の理解を助け、AIの解析精度を高めることができます。

ここでは、その基本となる文章設計の原則について解説します。

H2〜H4階層を整えるだけでAI理解が深まる理由

見出しタグ(H2、H3、H4など)を正しく階層的に使用することは、コンテンツの骨格をAIに伝える上で非常に重要です。AIはHタグの階層構造を解析し、どの情報が主要なトピックで、どれがその詳細説明なのかを判断します。

この構造が明確であるほど、AIは記事全体のテーマや論理展開を正確に把握できるのです。

- H1: 記事全体のタイトル(1ページに1つだけ)

- H2: 記事の主要なセクションを示す大見出し

- H3: H2セクション内のサブトピックを示す中見出し

- H4: H3セクションをさらに細分化する小見出し

1段落1テーマ・1見出し1意図の原則

読みやすく、AIにも理解されやすい文章を作成するための基本原則は、シンプルさを保つことです。

- 1段落1テーマ: 1つの段落では、1つのトピックだけを扱うようにします。複数の話題を詰め込むと、文脈が曖昧になり、人間もAIも理解しにくくなります。

- 1見出し1意図: 1つの見出しの下では、その見出しが示すテーマに沿った内容のみを記述します。これにより、情報のまとまりが明確になります。

内部リンクとコンテンツクラスターで意味をつなぐ方法

内部リンクは、サイト内の関連ページ同士をつなぐリンクのことです。関連性の高いコンテンツを内部リンクで結びつけることで、AIはサイト全体のテーマ性や各ページの関連性をより深く理解します。

特定の主要テーマ(ピラーコンテンツ)に関連する詳細記事(クラスターコンテンツ)を複数作成し、それらを相互にリンクさせる「トピッククラスター」モデルは、専門性をAIに示す上で非常に効果的です。

LLMOが変えるコンテンツSEOの新戦略

AI検索の台頭により、従来のキーワード中心のSEO戦略は大きな見直しを迫られています。これからは、AIにいかにして自社の情報を「エンティティ」として認識させ、文脈の中で引用してもらうかという新たな視点が重要になります。

LLMOは、この新しい情報環境における羅針盤となる戦略です。

キーワードSEOから「エンティティSEO」への転換

エンティティとは、AIが認識する固有の概念やモノ、コト(例:企業名、製品名、人物名、場所など)を指します。これからのSEOでは、単にキーワードを盛り込むだけでなく、自社や製品に関連するエンティティ情報を明確にし、それらの関係性をコンテンツ内で構造的に示すことが重要です。

これにより、AIは「〇〇といえばこの会社」というように、特定のトピックと自社ブランドを強く結びつけて認識するようになります。

AIが“引用したくなる”構造の共通点

AIが回答を生成する際に、引用・参照しやすいコンテンツにはいくつかの共通した特徴があります。

これらのポイントを意識して記事を作成することが、LLMO成功の鍵となります。

- 結論ファースト: 各セクションの冒頭で結論や要点を提示している。

- 明確な定義: 「〇〇とは△△である」という形式で、専門用語などが簡潔に定義されている。

- 構造化された情報: 箇条書きや表が効果的に使われ、情報が整理されている。

- Q&A形式: ユーザーの疑問に答える形で「問い」と「答え」がセットになっている。

- 信頼性の担保: 著者情報や情報源が明記されており、E-E-A-Tが高い。

AI要約内で選ばれるコンテンツの条件とは?

Googleの「AI Overviews(旧SGE)」のようなAI要約機能で選ばれるためには、上記の「引用したくなる構造」に加え、以下の条件を満たすことが重要です。

| 選ばれる条件 | 具体的な施策 |

|---|---|

| 網羅性 | ユーザーの検索意図に対して、多角的で深い情報を提供している。 |

| 独自性 | 一次情報(独自の調査データや事例)や、筆者自身の経験に基づいた見解が含まれている。 |

| 平易性 | 専門的な内容であっても、専門外の読者にも理解できるよう、平易な言葉で解説されている。 |

| 鮮度 | 情報が最新の状態に保たれており、定期的に更新されている。 |

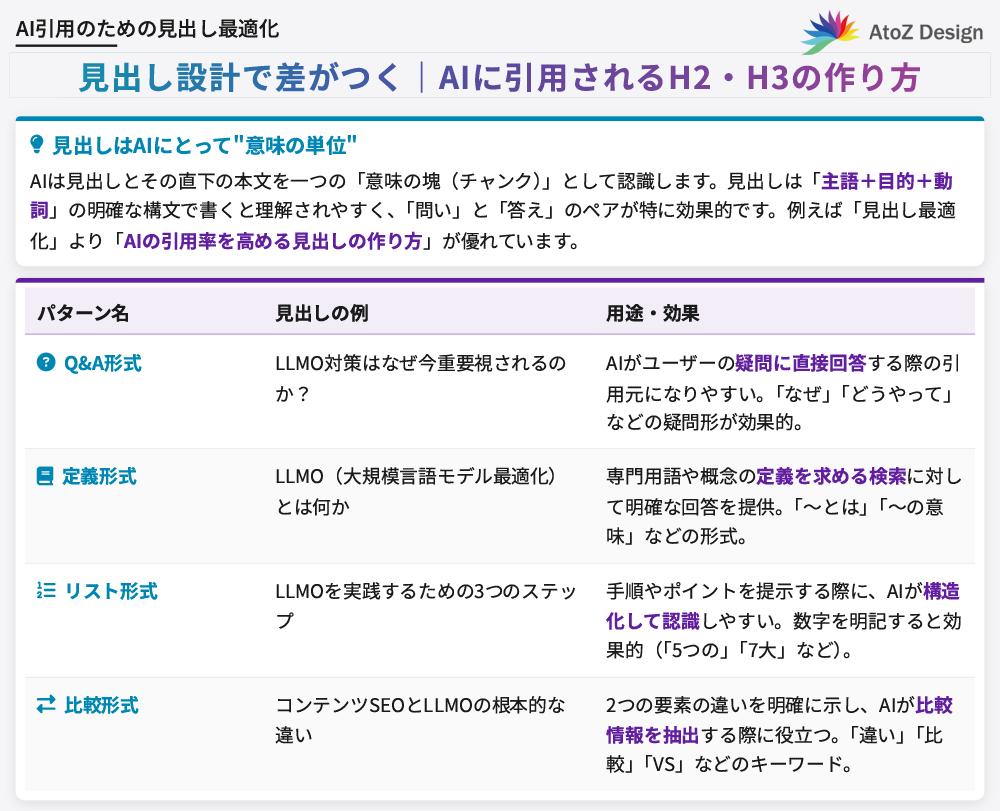

見出し設計で差がつく|AIに引用されるH2・H3の作り方

見出しは、単なる文章の区切りではありません。

AIにとっては、コンテンツの論理構造を理解し、ユーザーの質問に対する答えを見つけ出すための重要な手がかりです。

戦略的な見出し設計は、AIによる引用率を大きく左右します。

AIが認識する「意味単位」としての見出し

AIは、見出しとその直下の本文を一つの「意味の塊(チャンク)」として認識します。そのため、各見出しが明確な「問い」を提示し、本文がその「答え」を簡潔に提供する構造は、AIにとって非常に理解しやすい形式です。

この「問いと答え」のペアを意識することで、コンテンツはAIにとって価値ある情報源となります。

引用率を高める見出しテンプレート4パターン

以下に、AIが引用しやすい見出しの基本的なテンプレートを4つ紹介します。これらのパターンを記事の内容に合わせて組み合わせることで、AIの解析精度を高めることができます。

| パターン名 | 見出しの例 | 用途・効果 |

|---|---|---|

| Q&A(疑問)形式 | LLMO対策はなぜ今重要視されるのか? |

AIがユーザーの質問に直接回答する際の引用元になりやすい。 |

| 定義形式 | LLMO(大規模言語モデル最適化)とは何か |

専門用語や概念の定義を求める検索に対して、明確な回答を提供できる。 |

| リスト形式 | LLMOを実践するための3つのステップ |

手順やポイントなどを提示する際に、AIが構造化して認識しやすい。 |

| 比較形式 | コンテンツSEOとLLMOの根本的な違い |

2つの要素の違いを明確に示し、AIが比較情報を抽出する際に役立つ。 |

LLMO視点での見出し最適化ルール(主語+目的+動詞)

AIが文の構造を正確に解析できるよう、見出しはできるだけ明確な構文で記述することが望ましいです。特に「(誰が/何が)+(何を)+(どうする)」のような、主語・目的語・動詞が明確な文章構造は、AIの誤解を減らし、意図を正確に伝えます。

例えば、「見出し最適化」よりも「AIの引用率を高める見出しの作り方」のように、具体的なアクションを示す表現が効果的です。

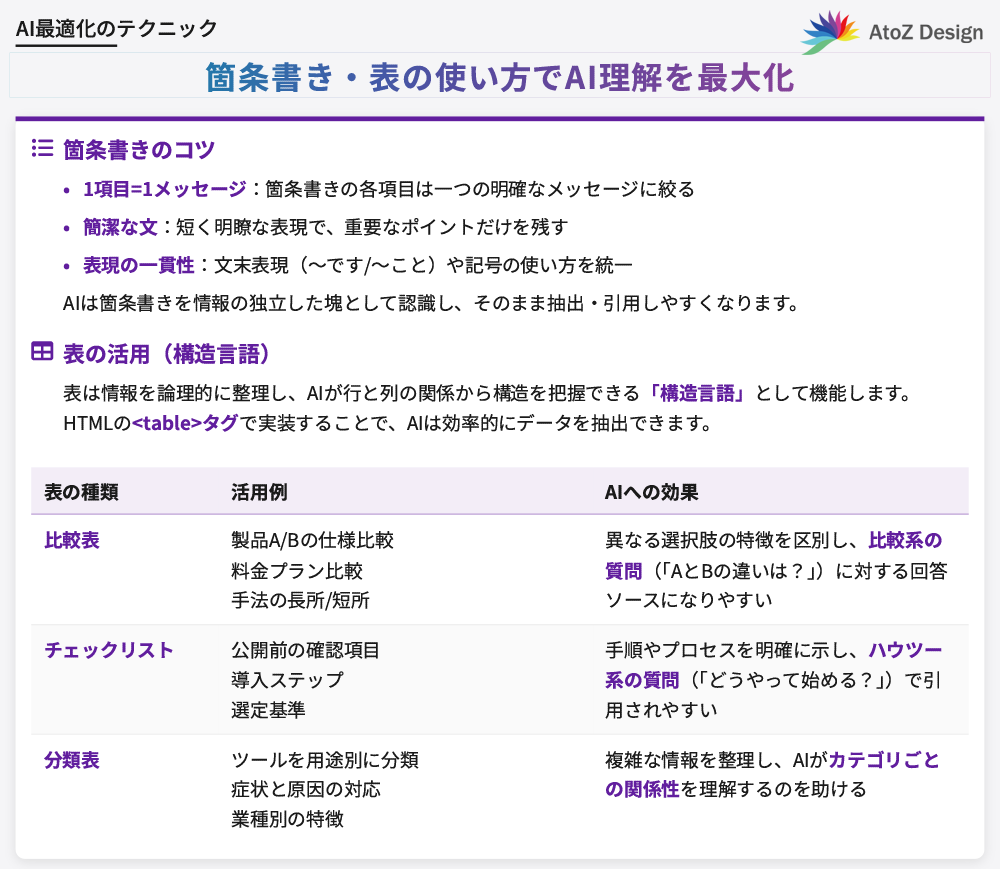

箇条書き・表の使い方でAI理解を最大化する

箇条書きや表は、情報を視覚的に整理し、複雑な内容を分かりやすく伝えるための強力なツールです。AIは、このように構造化された情報を好むため、LLMO対策として積極的に活用することで、コンテンツの評価を高めることができます。

これは、AIが情報を効率的に抽出し、要約や比較を行うのに役立つからです。

AIが箇条書きを好む理由と最適な文構造

AIが箇条書きを好む理由は、情報が明確に区切られ、各項目が独立した情報として処理しやすいからです。AIは箇条書きの各項目を抽出し、リスト形式の回答を生成する際にそのまま利用することがよくあります。

- 簡潔に記述する: 各項目は一文または短いフレーズで、要点を簡潔にまとめます。

- 一貫性を保つ: 文末の表現(〜です。/〜こと。など)や記号の使い方を統一します。

- 階層を使い分ける: 必要に応じて、入れ子構造(リストの中にさらにリスト)を使い、情報の階層を明確にします。

表(テーブル)は論理関係を可視化する「構造言語」

表は、複数の項目を異なる軸で比較・整理する際に非常に有効です。AIはHTMLの<table>タグで組まれた表を認識し、行と列の関係からデータの論理構造を理解します。これにより、AIは特定のデータポイントを正確に抽出し、比較や分析に基づいた回答を生成できます。

比較表・チェックリスト・分類表のAI引用効果

具体的な表の活用例として、以下のようなものが挙げられます。これらの表は、ユーザーにとって有益であると同時に、AIが構造化されたデータとして引用しやすい形式です。

| 表の種類 | 活用例 | AIへの効果 |

|---|---|---|

| 比較表 | 製品Aと製品Bのスペックを比較する | 各製品の特徴を明確に区別させ、比較系の質問に対する回答ソースになりやすい。 |

| チェックリスト | コンテンツ公開前の確認項目をリストアップする | 手順やタスクを分かりやすく提示し、ハウツー系の回答で引用されやすい。 |

| 分類表 | 複数のツールを用途別に分類する | 複雑な情報を整理し、AIがカテゴリごとの関係性を理解するのを助ける。 |

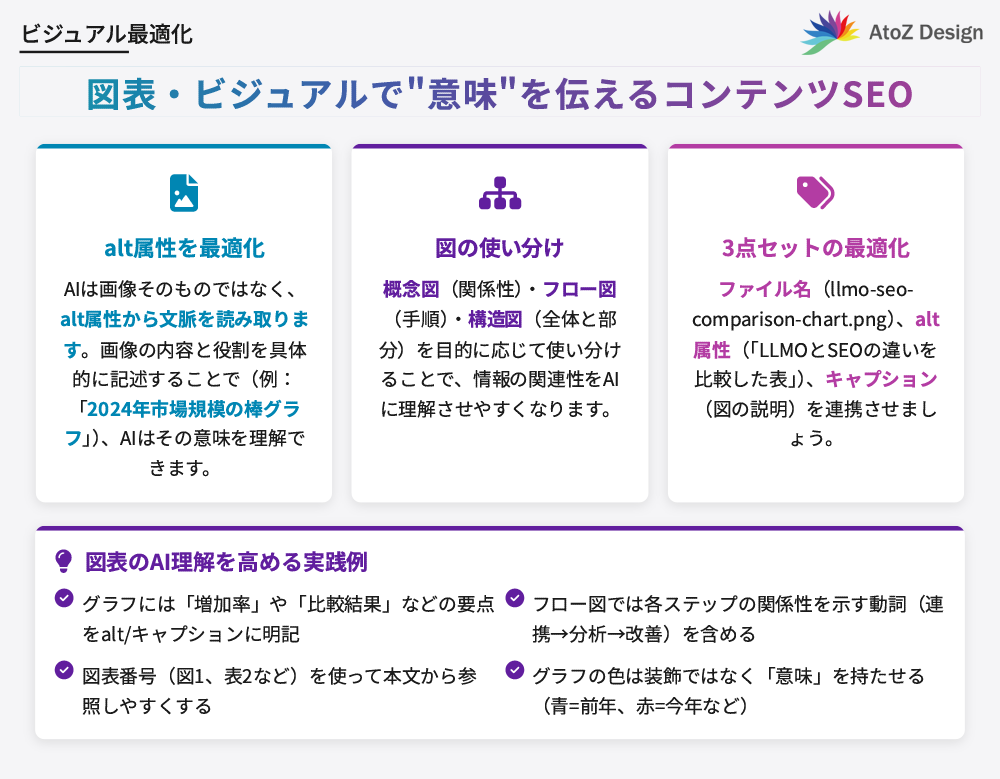

図表・ビジュアルで“意味”を伝えるコンテンツSEO

テキスト情報だけでなく、図や画像といったビジュアル要素もコンテンツの価値を高める上で重要です。AIは画像そのものの内容を完全に理解することはまだ難しいですが、関連するテキスト情報(alt属性やキャプション)を手がかりに、その意味を解釈しようとします。適切に最適化された図表は、コンテンツの専門性と分かりやすさを向上させます。

AIは画像のalt属性から文脈を読む

alt属性(代替テキスト)は、画像が表示されない場合に代わりに表示されるテキストですが、AIが画像の内容を理解するための最も重要な情報源です。画像の内容を具体的かつ簡潔に記述することで、AIはその画像がコンテンツ全体の文脈の中でどのような役割を果たしているのかを把握します。

例えば、「グラフ」とするのではなく、「2024年度の市場規模を示す棒グラフ」のように具体的に記述しましょう。

概念図・フロー図・構造図の使い分け

複雑な概念やプロセスを説明する際には、目的に応じて適切な図の種類を選ぶことが重要です。これにより、読者の理解を助けるだけでなく、AIにとっても情報の関係性を把握しやすくなります。

| 図の種類 | 用途 |

|---|---|

| 概念図 | 抽象的な概念や要素間の関係性を視覚的に示す(例:マインドマップ) |

| フロー図 | プロセスや手順の流れを時系列で示す(例:申し込み手順の図解) |

| 構造図 | 全体と部分の関係や、組織の階層構造を示す(例:サイトの構造図) |

ファイル名・alt・キャプションの最適化テクニック

図表の情報をAIに最大限伝えるためには、以下の3つの要素を連携させて最適化することが効果的です。一貫性のあるキーワードを用いることで、AIはその図表のテーマをより正確に認識します。

- ファイル名: 画像の内容がわかるように、英単語をハイフンでつなぎます。(例:

llmo-seo-comparison-chart.png) - alt属性: 画像の内容を具体的に記述します。(例:

alt="LLMOとSEOの違いを比較した表") - キャプション: 図表のすぐ下(または上)に、その図表のタイトルや簡単な説明をテキストで加えます。

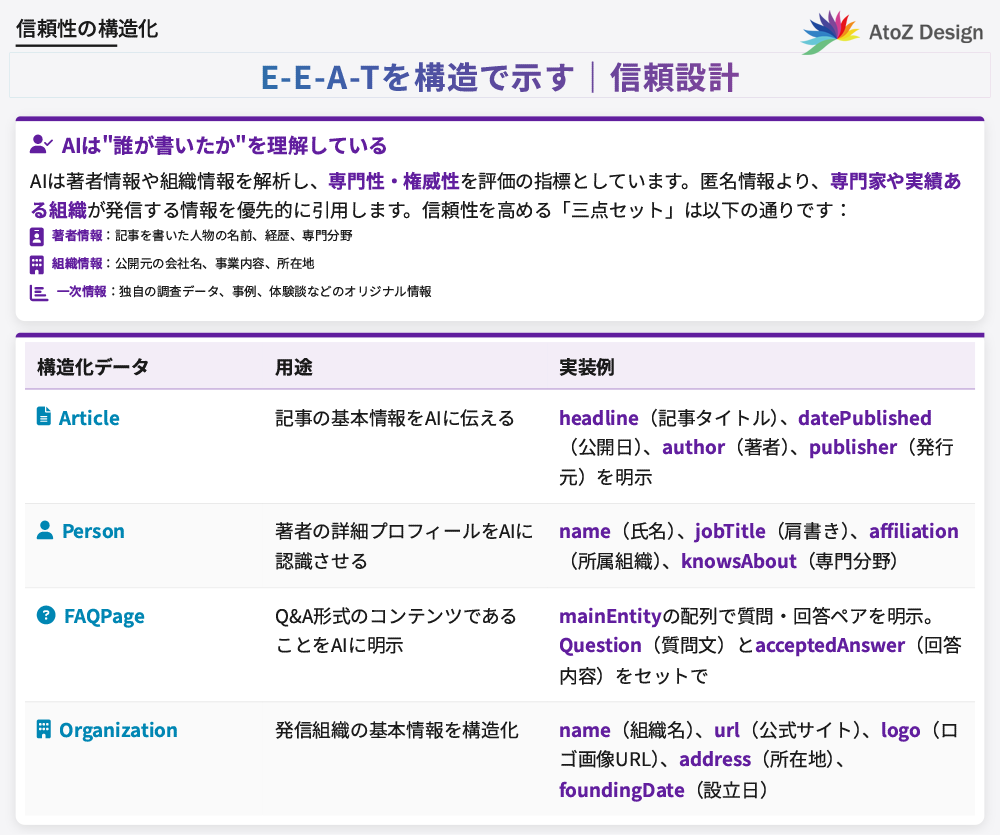

E-E-A-Tを構造で示す|コンテンツSEOとLLMOの信頼設計

AIが生成する情報の信頼性が問われる中、LLMOにおいてもE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性はますます高まっています。AIは、コンテンツの内容だけでなく、「誰がその情報を発信しているのか」という背景まで評価しようとします。

これらの信頼性を示す要素を、コンテンツの構造として明確に提示することが不可欠です。

AIは“誰が書いたか”を理解している

AIは、著者情報や運営者情報を解析し、その発信者が特定の分野でどれだけ専門性や権威性を持っているかを評価の指標とし始めています。匿名の情報よりも、専門家や実績のある組織が発信する情報の方が、信頼できる情報源として引用されやすくなるのです。

そのため、著者プロフィールや監修者情報を記事内に明記することは、非常に重要な施策となります。

著者・組織・一次情報のセットで信頼を形成

コンテンツの信頼性を最大限に高めるには、以下の3つの要素をセットで提示することが理想的です。これらが揃うことで、AIは情報の信頼性を多角的に評価し、権威ある情報源として認識しやすくなります。

- 著者情報: 誰がこの記事を書いたのか(名前、経歴、専門分野など)。

- 組織情報: どの組織がこの記事を公開しているのか(会社名、事業内容、所在地など)。

- 一次情報: 独自の調査データ、事例、体験談など、他にはないオリジナルの情報。

構造化データ(Article・Person・FAQPage)の活用法

構造化データは、コンテンツの情報をAIが理解しやすい共通の形式(スキーマ)で記述する手法です。これにより、AIは「この記事の著者はこの人物で、公開日はいつ」といった情報を正確に認識できます。

特にLLMOで有効な構造化データには以下のようなものがあります。

| 構造化データ | 用途 |

|---|---|

| Article | 記事のタイトル、著者、公開日、発行元などの基本的な情報をAIに伝える。 |

| Person | 著者の名前、所属、専門分野などの詳細なプロフィールをAIに伝える。 |

| FAQPage | Q&A形式のコンテンツであることをAIに明示し、引用されやすくする。 |

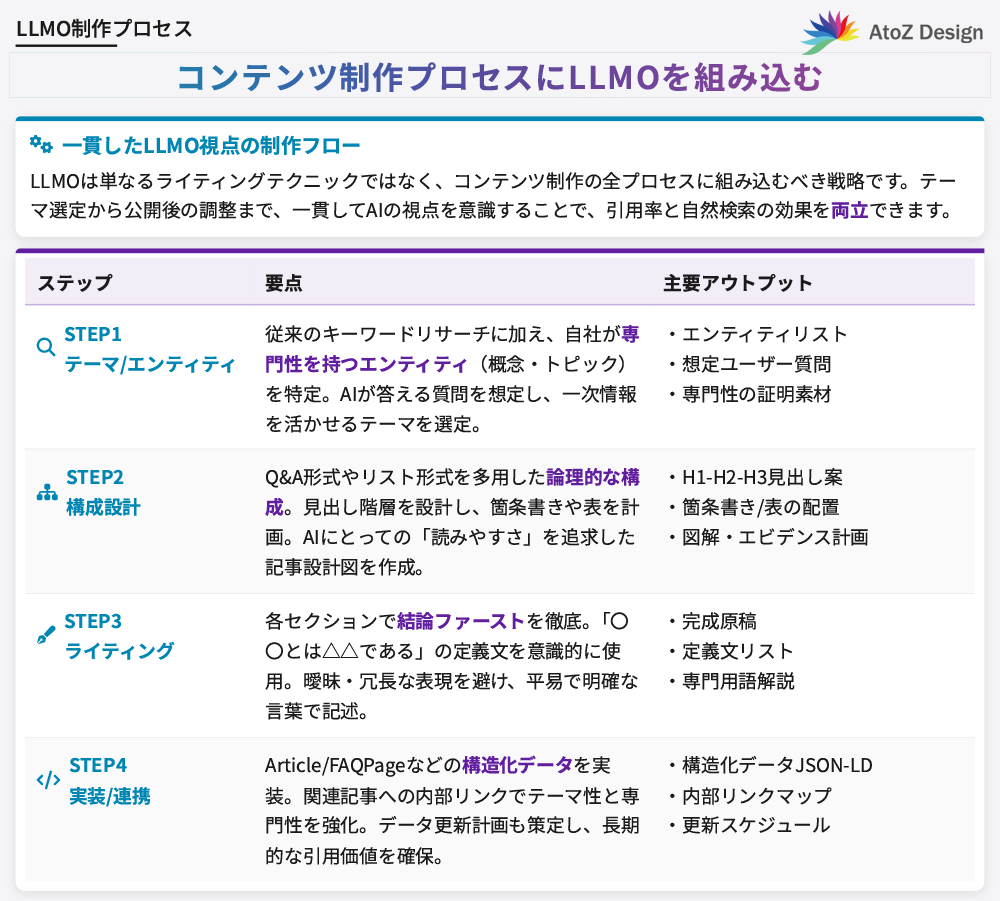

コンテンツSEOの制作プロセスにLLMOを組み込む

LLMOは、単なるライティングテクニックではなく、コンテンツ制作のプロセス全体に組み込むべき戦略です。テーマ選定から公開後の調整まで、一貫してAIの視点を意識することで、最適化の効果を最大化できます。

ここでは、LLMOに対応したコンテンツ制作の4つのステップを紹介します。

STEP1:テーマ選定とエンティティリサーチ

従来のキーワードリサーチに加え、自社が専門性を持つ「エンティティ(概念・トピック)」を明確にします。そして、そのエンティティに関連するユーザーの疑問や課題を洗い出します。AIがどのような質問に対して、自社の専門知識を引用できるかを想定することが出発点となります。

STEP2:構成・見出し・フォーマット設計

洗い出したユーザーの疑問に答える形で、Q&A形式やリスト形式を多用した記事構成案を作成します。見出しの階層構造を論理的に設計し、どのセクションで箇条書きや表、図を用いるかをあらかじめ計画します。この段階で、AIにとっての「読みやすさ」を徹底的に追求します。

STEP3:AIが引用しやすいライティング実践法

設計した構成案に基づき、ライティングを行います。各セクションで「結論ファースト」を徹底し、「〇〇とは△△である」といった定義文を意識的に使用します。曖昧な表現や冗長な言い回しを避け、平易かつ明確な言葉で記述することが、AIの正確な情報抽出を助けます。

STEP4:構造化データ+内部リンクで最終調整

記事を公開する前に、内容に合わせてArticleやFAQPageなどの構造化データを実装します。さらに、関連する既存記事への内部リンクを適切に設置し、サイト全体のテーマ性と専門性を強化します。これにより、AIは個々の記事だけでなく、サイト全体を一つの情報資産として評価しやすくなります。

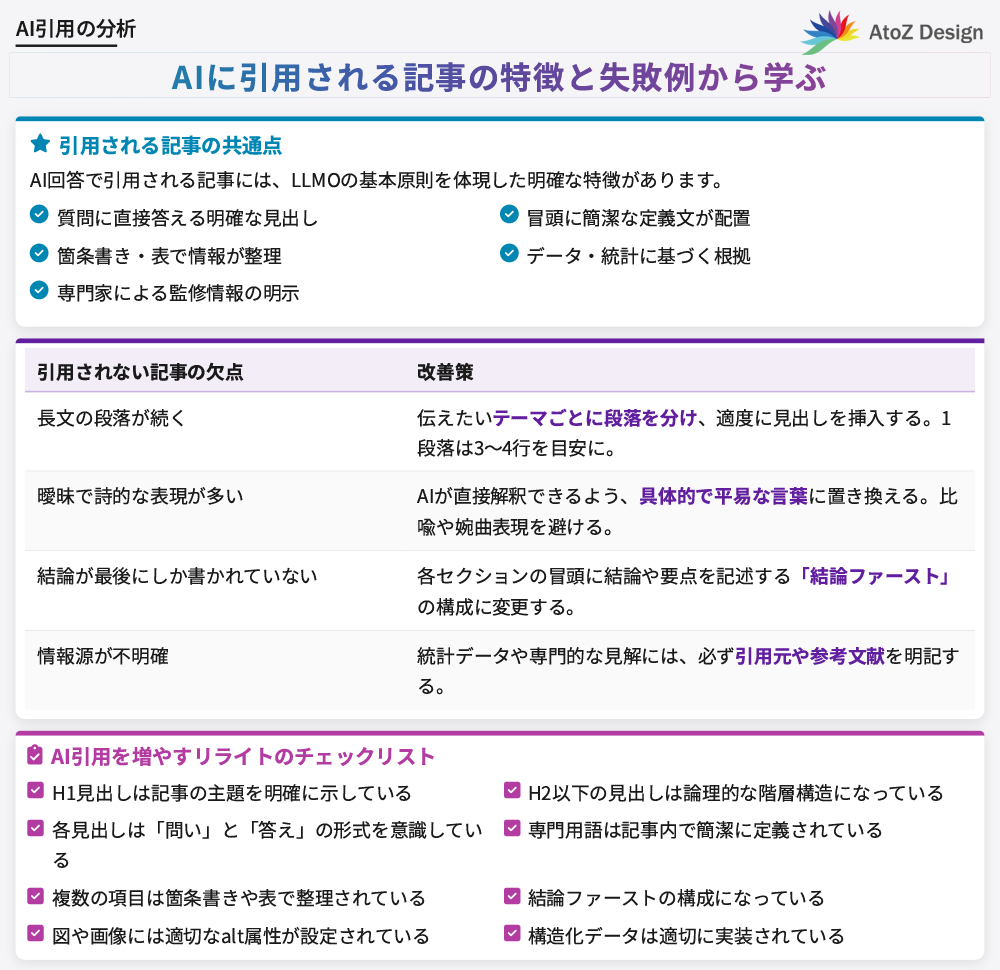

AIに引用される記事の特徴と失敗例から学ぶ

LLMO対策の理論を学んだ後は、実際の成功事例と失敗例から具体的なポイントを学ぶことが効果的です。どのようなコンテンツがAIに選ばれ、どのようなコンテンツが見過ごされるのか。その違いを分析することで、自社のコンテンツ改善に役立つヒントが見えてきます。

引用された記事の共通構造(実例分析)

実際にAIの回答に引用されている記事を分析すると、以下のような共通点が見られます。

これらの特徴は、まさにLLMOの基本原則を体現していると言えるでしょう。

- 質問に直接答える見出し:

「〇〇とは?」「〇〇のメリットは?」といった見出しが使われている。 - 簡潔な定義文: 記事の冒頭やセクションの最初に、用語の定義が明確に記述されている。

- 整理されたリスト: 手順やポイントが箇条書きや番号付きリストで分かりやすくまとめられている。

- データに基づいた情報: 独自の調査結果や統計データが表やグラフで示されている。

- 専門家による監修: 記事の信頼性を高めるために、著者や監修者の情報が明記されている。

AIが拾わなかった記事の欠点と改善策

一方で、有益な情報を含んでいながらもAIに引用されにくい記事には、構造上の問題があることが多いです。

自社のコンテンツが当てはまっていないか、見直してみましょう。

| 欠点 | 改善策 |

|---|---|

| 長文の段落が続く | 伝えたいテーマごとに段落を分け、適度に見出しを挿入する。 |

| 曖昧で詩的な表現が多い | AIが直接解釈できるよう、具体的で平易な言葉に置き換える。 |

| 結論が最後にしか書かれていない | 各セクションの冒頭に結論や要点を記述する「結論ファースト」の構成にする。 |

| 情報源が不明確 | 統計データや専門的な見解には、必ず引用元や参考文献を明記する。 |

AI引用を増やすリライトのチェックリスト

既存の記事をLLMOに対応させるためのリライト用チェックリストです。

これらの項目を確認し、改善することで、AIに引用される可能性を高めることができます。

| チェック項目 | はい/いいえ |

|---|---|

| H1見出しは記事の主題を明確に示しているか? | |

| H2以下の見出しは論理的な階層構造になっているか? | |

| 各見出しは「問い」と「答え」の形式を意識しているか? | |

| 専門用語は記事内で簡潔に定義されているか? | |

| 複数の項目は箇条書きや表で整理されているか? | |

| 結論ファーストの構成になっているか? | |

| 図や画像には適切なalt属性が設定されているか? | |

| 著者情報や監修者情報は明記されているか? | |

| 構造化データは適切に実装されているか? |

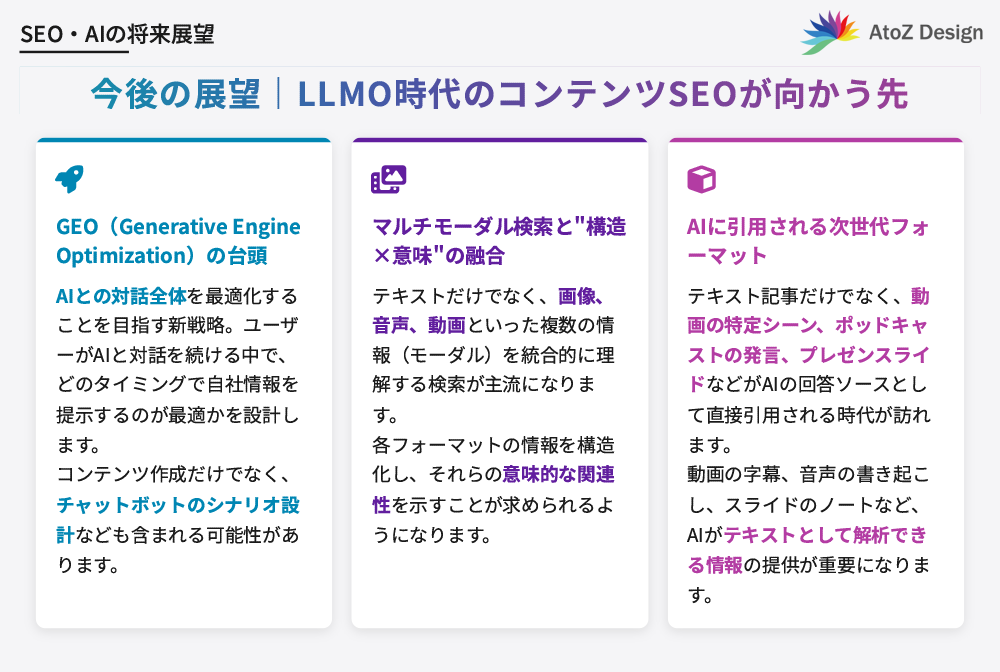

今後の展望|LLMO時代のコンテンツSEOが向かう先

LLMOはまだ発展途上の概念であり、AI技術の進化とともにその手法も変化していくでしょう。これからのコンテンツSEOは、単なるテキストの最適化に留まらず、より多様な情報フォーマットとAIの対話能力を意識した、新たな領域へと進んでいくことが予想されます。

GEO(Generative Engine Optimization)の台頭

GEO(Generative Engine Optimization)は、AIとの対話全体を最適化することを目指します。ユーザーがAIと対話を続ける中で、どのタイミングで自社の情報や製品が提示されるのが最適かを設計する、より高度な戦略です。コンテンツ作成だけでなく、チャットボットのシナリオ設計なども含まれる可能性があります。

マルチモーダル検索と“構造×意味”の融合

今後のAIは、テキストだけでなく、画像、音声、動画といった複数の情報(モーダル)を統合的に理解する「マルチモーダル検索」が主流になります。例えば、ユーザーがスマートフォンのカメラで写した製品について質問すると、AIが画像とテキスト情報を組み合わせて回答するような世界です。コンテンツ制作者は、各フォーマットの情報を構造化し、それらの意味的な関連性を示すことが求められるようになります。

AIに引用される次世代フォーマット(動画・音声・スライド)

テキスト記事だけでなく、動画の特定のシーン、ポッドキャストの発言、プレゼンテーションスライドの1ページなどが、AIの回答ソースとして直接引用される時代が訪れるでしょう。そのためには、動画の字幕(テロップ)やチャプター、音声の書き起こしテキスト、スライドのノート部分など、AIが内容をテキストとして解析できる情報を提供することが重要になります。

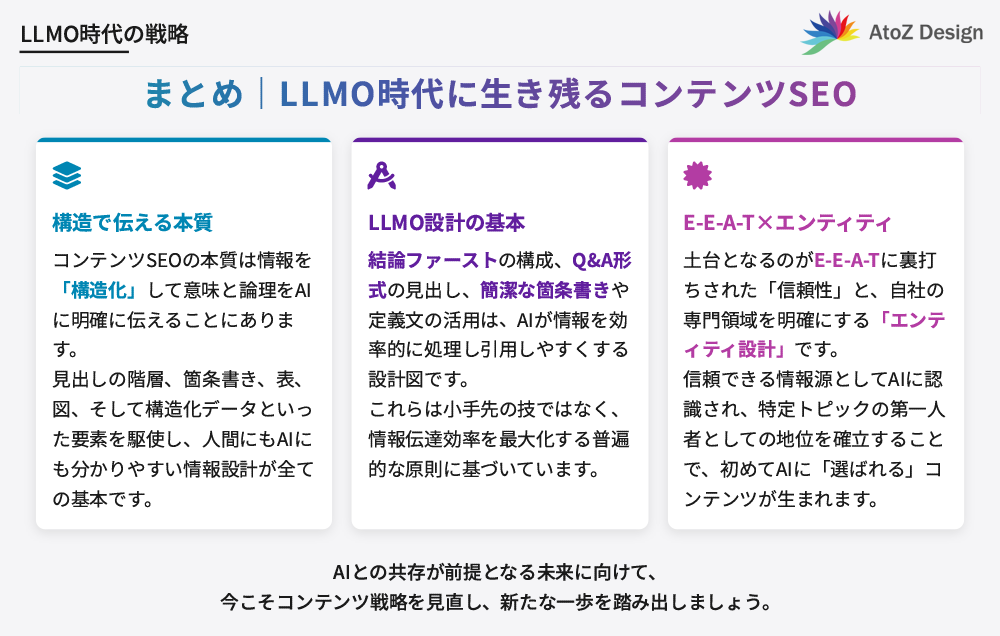

まとめ|LLMO時代に生き残るコンテンツSEOとは

AI検索が当たり前になる時代において、コンテンツSEOのあり方は根本から変わりつつあります。もはや、検索順位だけを追い求める戦略は通用しません。これからは、AIという新たな「知性」にいかにして情報を正確に伝え、その回答の一部として引用・参照してもらうかが、ビジネスの成否を分ける鍵となります。

コンテンツSEOの本質は「構造で伝える」こと

LLMO時代のコンテンツSEOの本質は、情報を「構造化」して、その意味と論理をAIに明確に伝えることにあります。見出しの階層、箇条書き、表、図、そして構造化データといった要素を駆使し、人間にとってもAIにとっても分かりやすい情報設計を徹底することが、すべての基本となります。

LLMOは「AIが理解・引用できる構造」を設計すること

本記事で解説した、結論ファーストの構成、Q&A形式の見出し、簡潔な箇条書きや定義文の活用は、AIが情報を効率的に処理し、引用しやすくするための具体的な設計図です。これらのテクニックは、小手先の技ではなく、情報伝達の効率を最大化するための普遍的な原則に基づいています。

E-E-A-Tとエンティティ設計を両輪に、AIに選ばれる時代へ

そして、その土台となるのがE-E-A-Tに裏打ちされた「信頼性」と、自社の専門領域を明確にする「エンティティ設計」です。

信頼できる情報源としてAIに認識され、特定のトピックにおける第一人者としての地位を確立すること。この2つを両輪として戦略を推進することで、初めてAIに「選ばれる」コンテンツが生まれるのです。

AIとの共存が前提となる未来に向けて、今こそコンテンツ戦略を見直し、新たな一歩を踏み出しましょう。

コンテンツSEO・LLMO対策なら、AtoZ Designにおまかせください

「AI検索やChatGPTに引用される記事を作りたい」

「構造化データやE-E-A-T対策をどこから始めればいいか分からない」

そんなお悩みを、AtoZ Designが解決します。

私たちは、コンテンツSEOとLLMO(大規模言語モデル最適化)を専門とし、

schema.orgを活用した構造化データの実装から、

AIが正確に理解・引用できる情報設計までを一貫してサポートしています。

-

JSON-LDによる正確な構造化データ実装

-

FAQ・ブログ・ローカルビジネスなど主要スキーマの最適化

-

AIに引用されやすい構成・見出し・表現設計

-

E-E-A-T・エンティティ強化による信頼性の明示

SEOだけでなく、AIに選ばれる時代のWeb戦略を構築したい方は、

ぜひ一度AtoZ Designへご相談ください。

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス