エンティティとは、一言でいうと「AIが理解できる“意味を持った固有の情報”」のことです。

たとえば、人・企業・場所・サービスなど、明確に“実体(Entity)”として存在する情報を指します。近年、GoogleのAI OverviewやChatGPTなどの登場により、検索は「キーワード」ではなく「意味構造」で判断される時代へと変化しました。この流れの中で重要になるのが、AIに正しく認識・引用されるための仕組み――エンティティ最適化です。

本記事では、SEOを超えた新基準「LLMO(大規模言語モデル最適化)」とともに、AIに選ばれるWebを構築するための具体的な方法を解説します。

▶ AtoZ DesignのLLMO・AIO(AI検索最適化)に特化したホームページ制作とコンサルティングサービスを見る

エンティティ最適化が注目される背景と時代の変化

なぜ今、これほどまでに「エンティティ」が重要視されるようになったのでしょうか。それは、検索エンジンとユーザーの情報探索行動に、地殻変動とも言える大きな変化が起きているからです。従来のキーワード中心の世界から、AIが文脈や背景を理解する「意味」中心の世界へと、パラダイムシフトが起きています。

検索体験が「キーワード」から「意味理解」へ

かつての検索エンジンは、入力された「キーワード」がページ内にどれだけ含まれているかを評価の主な指標としていました。しかし、Googleは早くから「セマンティック検索」へと舵を切り、キーワードの文字列だけでなく、その背後にあるユーザーの「検索意図」や言葉の「意味」を理解しようと努めてきました。

この「意味理解」の中核をなすのが「エンティティ」という概念です。検索エンジンは、単語を個別に捉えるのではなく、「意味の塊」であるエンティティとその関係性を解析することで、よりユーザーの質問に的確な回答を返せるようになりました。この流れが、生成AIの登場によって一気に加速したのです。

AI回答(LLM生成)に選ばれる情報構造の必要性

AI OverviewやChatGPTのようなAI検索サービスは、ユーザーの質問に対し、Webサイトへのリンクを羅列するのではなく、複数の情報源から最適な情報を抽出し、要約した回答を生成します。これにより、ユーザーは検索結果の1ページ目で必要な情報を得られるようになり、個別のサイトを訪問する必要性が低下しました。

この変化は、Webサイト運営者にとって大きな脅威であると同時に、新たなチャンスでもあります。これからのWebマーケティングでは、検索順位で1位を目指すだけでなく、いかにしてAIの生成する回答に自社の情報が「引用」されるかが、成功の鍵を握るのです。そのためには、AIが情報を理解し、信頼できる情報源だと判断してくれるような、整理された情報構造が不可欠となります。

SEOからLLMOへの進化と、エンティティが果たす役割

こうした背景から、従来の「SEO(検索エンジン最適化)」は、その概念を拡張し始めています。それが「LLMO(大規模言語モデル最適化)」です。LLMOは、AIによる回答生成プロセスに最適化することで、AI検索における露出を最大化することを目的とします。

このLLMOを成功させるための絶対的な土台となるのが「エンティティ」です。AIは、エンティティが明確に定義され、その情報に一貫性と信頼性があるWebサイトを高く評価します。エンティティが不明確な情報は、AIにとって文脈が読み取れないノイズのようなものであり、引用の対象にはなり得ません。

つまり、エンティティを最適化することこそが、LLMO時代のSEOにおける最重要課題なのです。

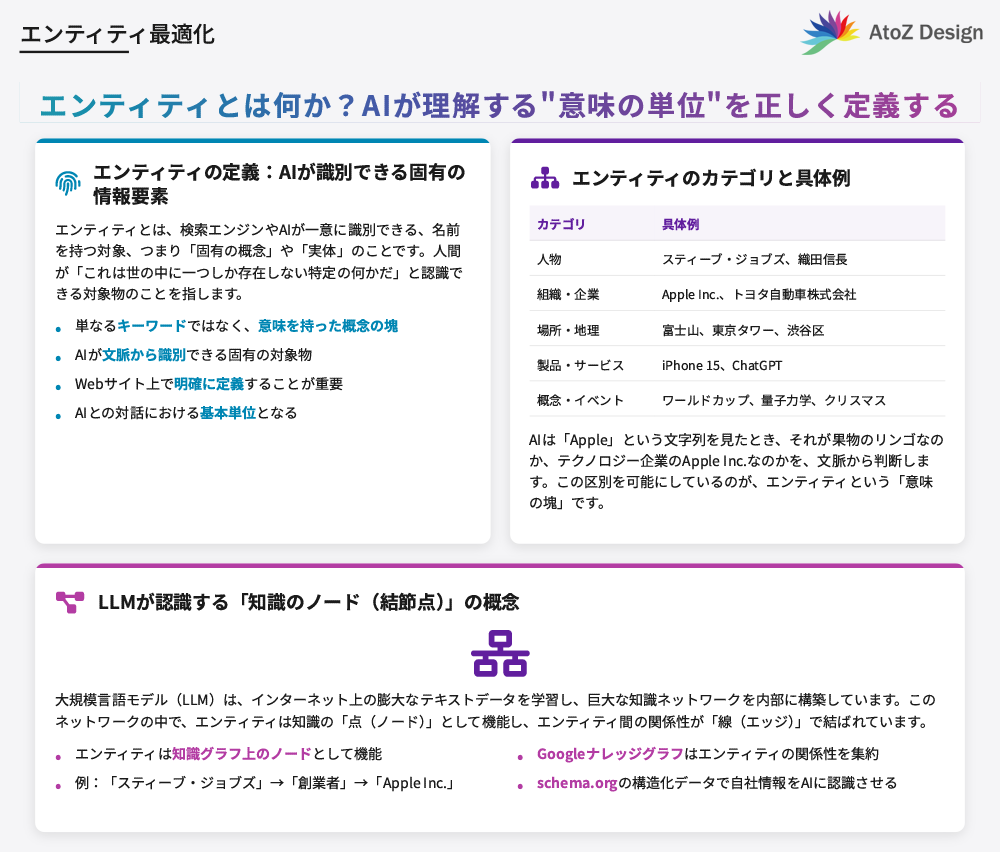

エンティティとは何か?AIが理解する“意味の単位”を正しく定義する

エンティティという言葉は、専門的に聞こえるかもしれませんが、その概念は非常にシンプルです。簡単に言えば、AIが「これは、世の中に一つしか存在しない特定の何かだ」と認識できる、あらゆる対象物を指します。この“意味の単位”を正しく理解し、Webサイト上で定義することが、AIとの対話の第一歩となります。

エンティティ=AIが識別できる固有の情報要素(人・企業・場所など)

エンティティとは、検索エンジンやAIが一意に識別できる、名前を持つ対象、つまり「固有の概念」や「実体」のことです。

これには、以下のようなものが含まれます。

| エンティティのカテゴリ | 具体例 |

|---|---|

| 人物 | スティーブ・ジョブズ、織田信長 |

| 組織・企業 | Apple Inc.、トヨタ自動車株式会社 |

| 場所・地理 | 富士山、東京タワー、渋谷区 |

| 製品・サービス | iPhone 15、ChatGPT |

| 概念・イベント | ワールドカップ、量子力学、クリスマス |

これらのエンティティは、単なるキーワードではありません。AIは「Apple」という文字列を見たとき、それが果物のリンゴなのか、テクノロジー企業のApple Inc.なのかを、文脈から判断します。この区別を可能にしているのが、エンティティという「意味の塊」なのです。

LLMが認識する「知識のノード(結節点)」の概念

大規模言語モデル(LLM)は、インターネット上の膨大なテキストデータを学習し、巨大な知識ネットワークを内部に構築しています。このネットワークをイメージするなら、エンティティは知識の「点(ノード)」であり、エンティティ間の関係性が「線(エッジ)」で結ばれた巨大なクモの巣のようなものです。

例えば、「スティーブ・ジョブズ」というノードは、「Apple Inc.」というノードと「創業者」という関係性で結ばれ、「iPhone」というノードとは「開発者」という関係性で結びついています。AIは、この無数のノードとエッジの関係性を辿ることで、複雑な質問に対しても文脈に沿った回答を生成できるのです。したがって、自社の情報がこの知識ネットワークの中で明確なノードとして認識されることが極めて重要になります。

Googleナレッジグラフ・schema.orgとの関連性

エンティティという概念は、Googleの「ナレッジグラフ」と密接に関連しています。ナレッジグラフは、Googleが世界中のエンティティとその関係性を集約した巨大な知識データベースです。ユーザーが検索した際に表示される、企業情報や人物のプロフィールが書かれたパネルは、このナレッジグラフから生成されています。

では、Webサイト運営者はどうすれば自社の情報をナレッジグラフに正しく認識させることができるのでしょうか。そのための最も効果的な手段が「schema.org」を用いた「構造化データ」の実装です。構造化データとは、Webページの内容を検索エンジンが理解しやすいように、特定の形式でタグ付けする記述方法です。これにより、「この文字列は企業名です」「この数字は電話番号です」といった情報を、AIに対して明確に伝えることができるのです。

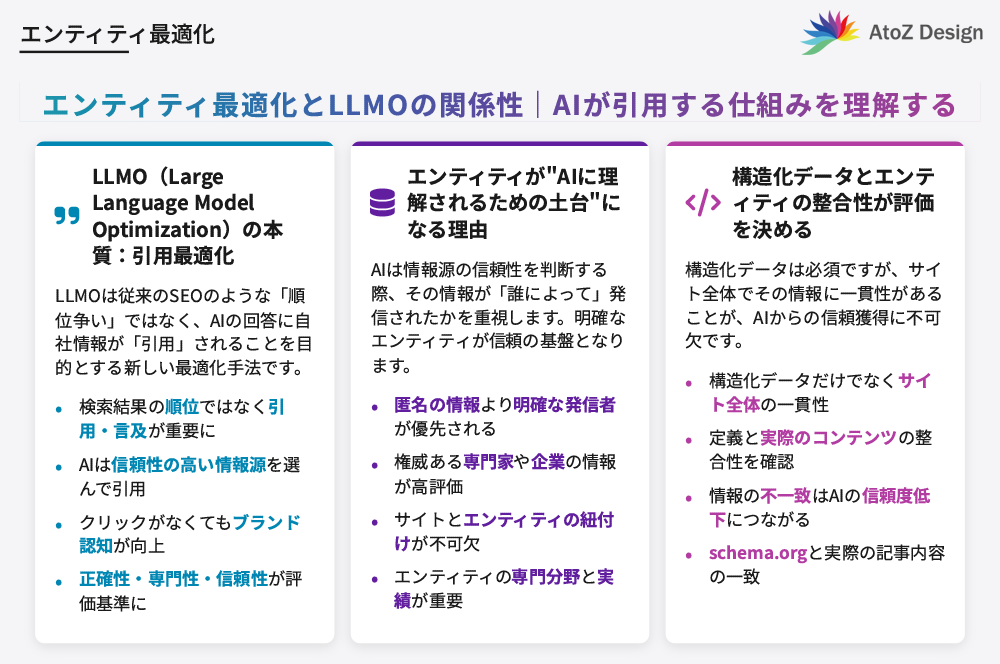

エンティティ最適化とLLMOの関係性|AIが引用する仕組みを理解する

エンティティとLLMOは、コインの裏表のような関係にあります。エンティティがAIに情報を理解させるための「土台」であるならば、LLMOはその土台の上で、AIの回答に引用されやすくするための「建築技術」と言えるでしょう。この関係性を理解することが、AI時代の最適化戦略の鍵となります。

LLMO(Large Language Model Optimization)の本質:引用最適化

LLMOの本質は、従来のSEOのような「順位争い」ではありません。その目的は、AIが生成する回答の中で、自社の情報やブランドが信頼できる情報源として「引用」されることです。たとえWebサイトへの直接的なクリックが発生しなくても、AIの回答に「〇〇社によると…」と言及されるだけで、ユーザーに対する権威性やブランド認知度は飛躍的に向上します。

AIは、ユーザーの質問に対して最も正確で信頼できる答えを返すことを目的としています。そのため、引用する情報源を選ぶ際には、その情報の正確性、専門性、そして信頼性を厳しく評価します。この評価プロセスにおいて、エンティティが決定的な役割を果たすのです。

エンティティが“AIに理解されるための土台”になる理由

AIが情報源の信頼性を判断する際、その情報がどの「エンティティ(誰が、どの組織が)」によって発信されたかを非常に重視します。エンティティが明確でない匿名の情報は、信頼性の低い情報とみなされ、引用の対象から外れてしまいます。

逆に、特定の分野で権威のある専門家(エンティティ)や、実績のある企業(エンティティ)が発信する情報は、信頼性が高いと判断されやすくなります。つまり、自社のWebサイトやコンテンツを、信頼できるエンティティと明確に結びつけることが、AIに理解され、引用されるための絶対的な前提条件となるのです。これが、エンティティがLLMOの「土台」であると言われる所以です。

構造化データとエンティティの整合性が評価を決める

Webサイト上でエンティティを明確にするためには、構造化データの実装が不可欠です。しかし、単に構造化データを記述するだけでは不十分です。AIは、構造化データで示された情報と、ページの本文やサイト全体で語られている内容に「整合性」があるかをチェックしています。

例えば、構造化データで「当社はSEOコンサルティング会社です」と定義しているにもかかわらず、サイトのコンテンツが料理のレシピばかりであれば、AIはその情報の信頼性に疑問を抱くでしょう。構造化データ、コンテンツ内容、そしてサイト全体のテーマが一貫して特定のエンティティを指し示している状態を作り上げることが、AIからの高い評価を獲得するために極めて重要です。

エンティティ最適化によるWeb構造の再設計

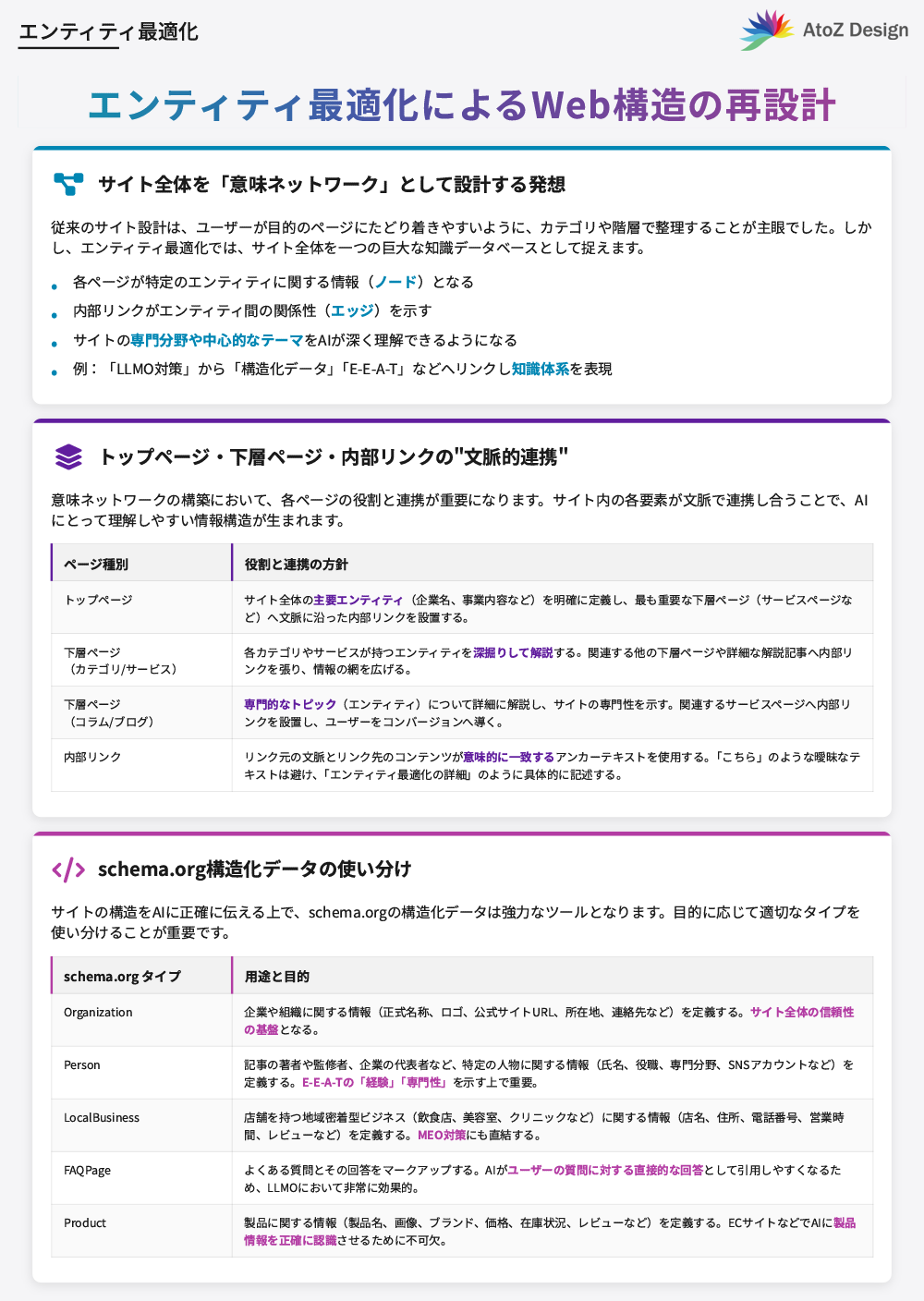

エンティティ最適化は、単一のページを修正するだけの小手先のテクニックではありません。Webサイト全体を、AIが理解しやすい「意味のネットワーク」として捉え直し、その構造を根本から再設計する戦略的アプローチです。ページ同士が文脈で結びつき、サイト全体で一貫したメッセージを発信する構造を目指します。

サイト全体を「意味ネットワーク」として設計する発想

従来のサイト設計は、ユーザーが目的のページにたどり着きやすいように、カテゴリや階層で整理することが主眼でした。しかし、エンティティ最適化では、サイト全体を一つの巨大な知識データベースとして捉えます。各ページが特定のエンティティに関する情報(ノード)であり、内部リンクがそのエンティティ間の関係性(エッジ)を示す、という考え方です。

この「意味ネットワーク」を構築することで、AIはサイトの専門分野や中心的なテーマを深く理解できるようになります。例えば、「LLMO対策」という中心的なエンティティから、「構造化データ」「E-E-A-T」「内部リンク」といった関連エンティティのページへ内部リンクを張ることで、サイトが持つ知識の体系をAIに効果的に伝えることができます。

トップページ・下層ページ・内部リンクの“文脈的連携”

意味ネットワークの構築において、各ページの役割と連携が重要になります。

| ページ種別 | 役割と連携の方針 |

|---|---|

| トップページ | サイト全体の主要エンティティ(企業名、事業内容など)を明確に定義し、最も重要な下層ページ(サービスページなど)へ文脈に沿った内部リンクを設置する。 |

| 下層ページ(カテゴリ/サービス) | 各カテゴリやサービスが持つエンティティを深掘りして解説する。関連する他の下層ページや詳細な解説記事へ内部リンクを張り、情報の網を広げる。 |

| 下層ページ(コラム/ブログ) | 専門的なトピック(エンティティ)について詳細に解説し、サイトの専門性を示す。関連するサービスページへ内部リンクを設置し、ユーザーをコンバージョンへ導く。 |

| 内部リンク | リンク元の文脈とリンク先のコンテンツが意味的に一致するアンカーテキストを使用する。「こちら」のような曖昧なテキストは避け、「エンティティ最適化の詳細」のように具体的に記述する。 |

このように、サイト内のすべての要素が文脈で連携し合うことで、AIにとって非常に理解しやすく、信頼性の高い情報構造が生まれるのです。

schema.org構造化データ(Organization/Person/LocalBusiness/FAQ/Product)の使い分け

サイトの構造をAIに正確に伝える上で、schema.orgの構造化データは強力なツールとなります。目的に応じて適切なタイプを使い分けることが重要です。

| schema.org タイプ | 用途と目的 |

|---|---|

| Organization | 企業や組織に関する情報(正式名称、ロゴ、公式サイトURL、所在地、連絡先など)を定義する。サイト全体の信頼性の基盤となる。 |

| Person | 記事の著者や監修者、企業の代表者など、特定の人物に関する情報(氏名、役職、専門分野、SNSアカウントなど)を定義する。E-E-A-Tの「経験」「専門性」を示す上で重要。 |

| LocalBusiness | 店舗を持つ地域密着型ビジネス(飲食店、美容室、クリニックなど)に関する情報(店名、住所、電話番号、営業時間、レビューなど)を定義する。MEO対策にも直結する。 |

| FAQPage | よくある質問とその回答をマークアップする。AIがユーザーの質問に対する直接的な回答として引用しやすくなるため、LLMOにおいて非常に効果的。 |

| Product | 製品に関する情報(製品名、画像、ブランド、価格、在庫状況、レビューなど)を定義する。ECサイトなどでAIに製品情報を正確に認識させるために不可欠。 |

これらの構造化データを適切に組み合わせ、ページの内容と一致させることで、AIはサイトの情報を正確に抽出し、ナレッジグラフやAIの回答に反映させやすくなります。

エンティティ最適化とNAP・E-E-A-Tの一貫性設計

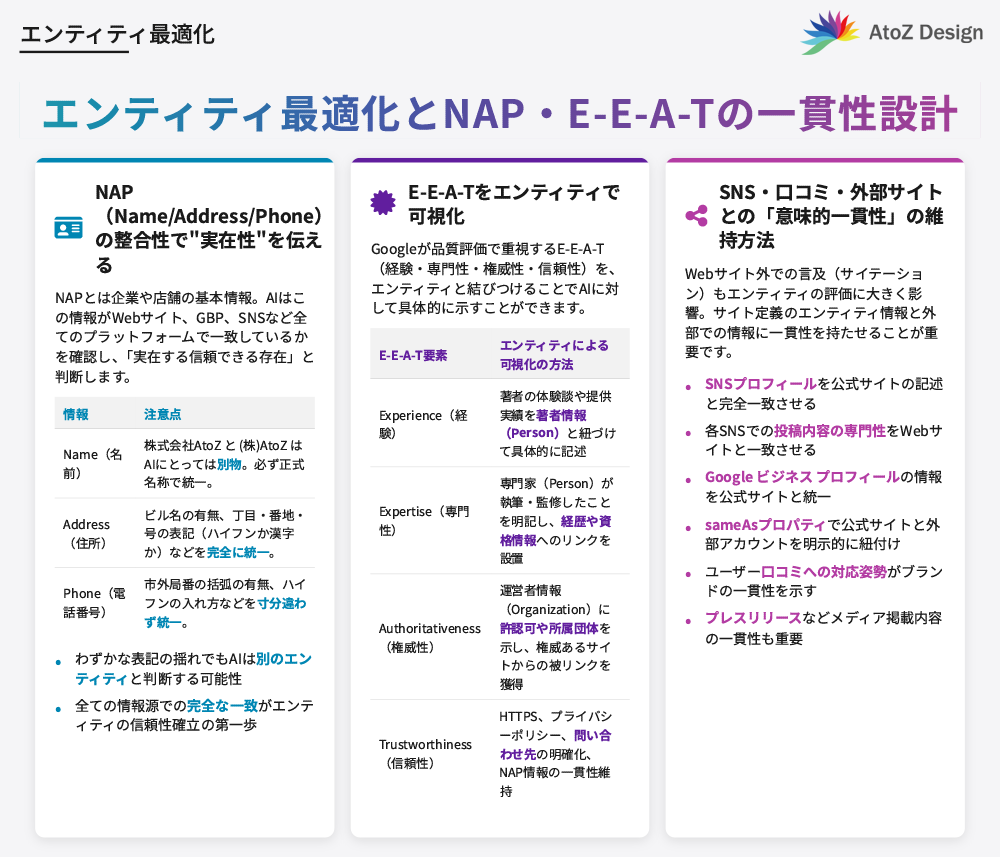

エンティティ最適化は、Webサイトの中だけで完結するものではありません。インターネット上に存在する自社に関するあらゆる情報に一貫性を持たせることが、AIからの信頼を勝ち取る上で不可欠です。特に、企業の基本情報であるNAPと、コンテンツの品質基準であるE-E-A-Tの一貫性は、絶対に疎かにしてはならない要素です。

NAP(Name/Address/Phone)の整合性で“実在性”を伝える

NAPとは、企業や店舗の「名前(Name)」「住所(Address)」「電話番号(Phone)」という3つの基本情報を指します。AIは、このNAP情報がWebサイト、Googleビジネスプロフィール、SNS、各種ポータルサイトなど、インターネット上のあらゆる場所で完全に一致しているかを確認し、その企業が「実在する信頼できる存在」であるかを判断します。

| 情報 | 注意点 |

|---|---|

| Name(名前) | 株式会社AtoZ と (株)AtoZ はAIにとっては別物。必ず正式名称で統一する。 |

| Address(住所) | ビル名の有無、丁目・番地・号の表記(ハイフンか漢字か)などをすべて統一する。 |

| Phone(電話番号) | 市外局番の括弧の有無、ハイフンの入れ方などをすべて統一する。 |

わずかな表記の揺れでも、AIは「別のエンティティかもしれない」と判断し、評価を分散させてしまう可能性があります。すべての情報源でNAPを寸分違わず統一することが、エンティティの信頼性を確立する第一歩です。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)をエンティティで可視化

Googleがコンテンツ品質を評価する上で最も重視する基準がE-E-A-Tです。この抽象的な概念も、エンティティと結びつけることで、AIに対して具体的に示すことができます。

| E-E-A-T 要素 | エンティティによる可視化の方法 |

|---|---|

| Experience(経験) | 著者が実際に製品を使用した体験談や、サービスを提供した実績を、著者情報(Personエンティティ)と紐づけて具体的に記述する。 |

| Expertise(専門性) | 特定の分野に関する深い知識を持つ専門家(Personエンティティ)がコンテンツを執筆・監修したことを明記し、その人物の経歴や資格情報へのリンクを設置する。 |

| Authoritativeness(権威性) | 運営者情報(Organizationエンティティ)を詳細に記載し、公的機関からの許認可や業界団体への所属、受賞歴などを示す。権威あるサイトからの被リンクや言及も重要。 |

| Trustworthiness(信頼性) | サイトのセキュリティ(HTTPS)、プライバシーポリシーの明記、問い合わせ先の明確化はもちろん、NAP情報の一貫性を保ち、運営者(エンティティ)の信頼性を担保する。 |

コンテンツの内容だけでなく、誰が(Person)、どの組織が(Organization)その情報を発信しているのかを明確にすることが、E-E-A-Tを高め、AIからの信頼を得るために不可欠なのです。

SNS・口コミ・外部サイトとの「意味的一貫性」の維持方法

Webサイト外での言及、いわゆるサイテーションもエンティティの評価に大きな影響を与えます。SNSアカウント、Googleマップの口コミ、業界専門サイトの記事、プレスリリースなど、外部プラットフォームで自社のブランドや製品が語られる際に、Webサイトで定義したエンティティ情報と「意味的な一貫性」を保つことが重要です。

例えば、Webサイトで「AI時代のWebマーケティング支援」を専門分野として掲げているなら、SNSでも同様のテーマで一貫した情報発信を続けるべきです。また、ユーザーが投稿する口コミやレビューに対しても真摯に対応し、ブランドとしての姿勢を示すことが、間接的にエンティティの信頼性を高めることに繋がります。

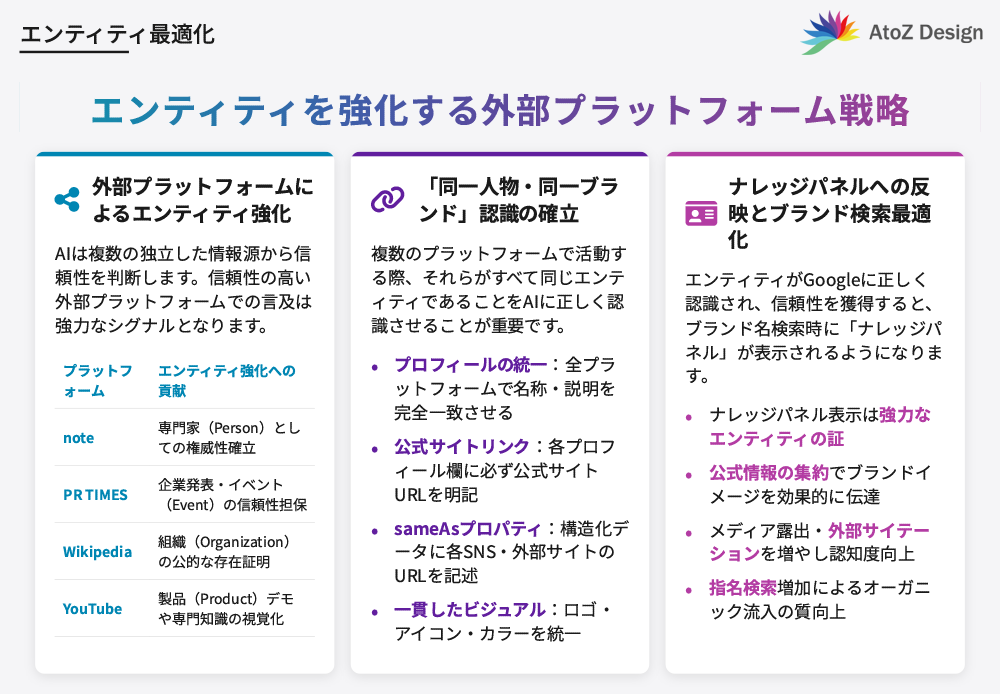

エンティティを強化する外部プラットフォーム戦略

強力なエンティティは、自社サイト内だけで構築できるものではありません。インターネットという広大な情報空間の中で、いかにして自社の存在感と信頼性を確立するかが問われます。様々な外部プラットフォームを戦略的に活用し、自社サイトをハブとした情報エコシステムを構築することが、エンティティ強化の鍵となります。

note/PR TIMES/Wikipedia/YouTubeなど外部エンティティの重要性

AIは、情報の信頼性を判断する際に、単一のサイトだけでなく、複数の独立した情報源を参照します。そのため、信頼性の高い外部プラットフォームで自社のエンティティが言及されることは、極めて強力なシグナルとなります。

| プラットフォーム | 活用目的とエンティティ強化への貢献 |

|---|---|

| note | 専門的な知見や企業の思想を発信する場。個人の専門家(Personエンティティ)としての権威性を確立しやすい。 |

| PR TIMES | プレスリリース配信サイト。企業の公式発表として、新規事業やイベント(Eventエンティティ)の信頼性を担保する。 |

| Wikipedia | 中立的で信頼性の高い情報源としてAIからの評価が非常に高い。掲載基準は厳しいが、企業(Organizationエンティティ)の公的な存在証明となる。 |

| YouTube | 動画コンテンツを通じて、製品(Productエンティティ)の具体的な使用方法や、専門家の解説(Personエンティティ)を視覚的に伝え、経験(Experience)を示す。 |

これらのプラットフォームで一貫した情報を発信し、自社サイトへリンクさせることで、AIは多角的な情報からエンティティの信頼性を確信します。

「同一人物・同一ブランド」として認識させる方法

外部プラットフォームを活用する上で最も重要なのは、それらがすべて「同一のエンティティ」によって運営・発信されているとAIに正しく認識させることです。

これを実現するためには、以下のような手法が有効です。

- プロフィールの統一: 全てのプラットフォームで、企業名(Organization)や個人名(Person)の表記、ロゴ、プロフィール説明文を完全に一致させます。

- 公式サイトへのリンク: 各プラットフォームのプロフィール欄には、必ず公式サイトのURLを明記します。

- 構造化データの活用: 自社サイトの構造化データ(OrganizationやPerson)に、

sameAsプロパティを使用して、各SNSや外部プラットフォームのURLを記述します。これにより、「この公式サイトと、このSNSアカウントは同じエンティティです」とAIに明示的に伝えることができます。

これらの施策によって、点在していた情報が一本の線で結ばれ、強力なブランドエンティティが形成されます。

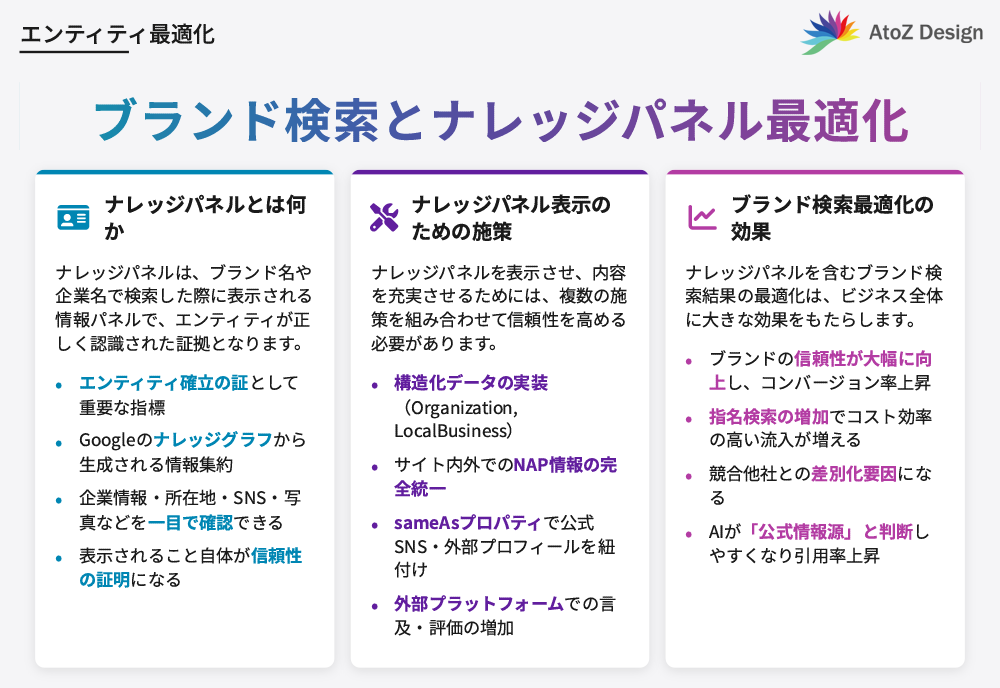

ナレッジパネルへの反映とブランド検索最適化

エンティティがGoogleに正しく認識され、一定の知名度や信頼性を獲得すると、ブランド名や企業名で検索した際に「ナレッジパネル」が表示されるようになります。ナレッジパネルは、エンティティに関する情報を集約した特別な表示枠であり、これが表示されること自体が、強力なエンティティとして確立された証となります。

ナレッジパネルの情報を充実させるためには、これまでに述べたエンティティ最適化(構造化データの実装、NAPの統一、外部プラットフォームでの言及など)を地道に続けることが不可欠です。ナレッジパネルが最適化されると、ユーザーがブランド名で検索した際に、信頼性の高い情報を一目で確認できるようになり、ブランドイメージの向上と指名検索の増加に繋がります。

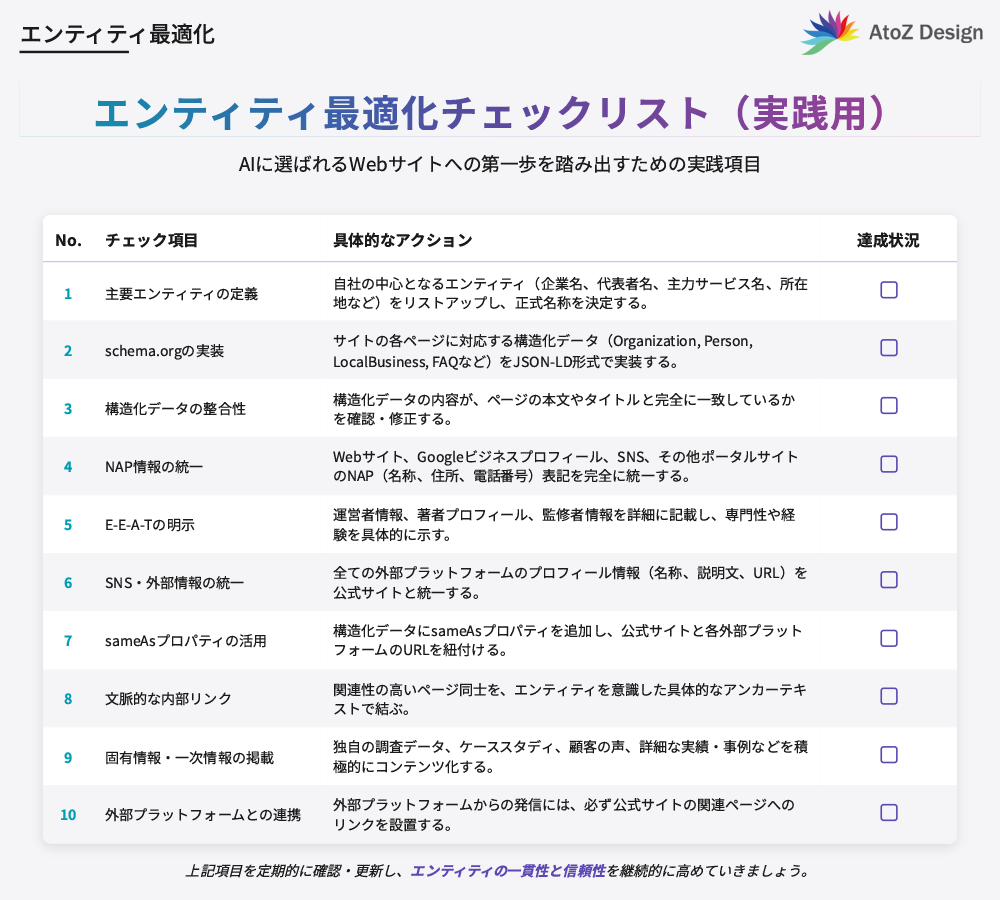

エンティティ最適化の実践チェックリスト

ここまでの解説を元に、自社のWebサイトやWeb戦略がエンティティ最適化に対応できているかを確認するための具体的なチェックリストを作成しました。

これらの項目を一つずつ確認し、実践することで、AIに選ばれるWebサイトへの第一歩を踏み出すことができます。

| No. | チェック項目 | 具体的なアクション | 達成状況 |

|---|---|---|---|

| 1 | 主要エンティティの定義 | 自社の中心となるエンティティ(企業名、代表者名、主力サービス名、所在地など)をリストアップし、正式名称を決定する。 | □ |

| 2 | schema.orgの実装 | サイトの各ページに対応する構造化データ(Organization, Person, LocalBusiness, FAQなど)をJSON-LD形式で実装する。 | □ |

| 3 | 構造化データの整合性 | 構造化データの内容が、ページの本文やタイトルと完全に一致しているかを確認・修正する。 | □ |

| 4 | NAP情報の統一 | Webサイト、Googleビジネスプロフィール、SNS、その他ポータルサイトのNAP(名称、住所、電話番号)表記を完全に統一する。 | □ |

| 5 | E-E-A-Tの明示 | 運営者情報、著者プロフィール、監修者情報を詳細に記載し、専門性や経験を具体的に示す。 | □ |

| 6 | SNS・外部情報の統一 | 全ての外部プラットフォームのプロフィール情報(名称、説明文、URL)を公式サイトと統一する。 | □ |

| 7 | sameAsプロパティの活用 |

構造化データにsameAsプロパティを追加し、公式サイトと各外部プラットフォームのURLを紐付ける。 |

□ |

| 8 | 文脈的な内部リンク | 関連性の高いページ同士を、エンティティを意識した具体的なアンカーテキストで結ぶ。 | □ |

| 9 | 固有情報・一次情報の掲載 | 独自の調査データ、ケーススタディ、顧客の声、詳細な実績・事例などを積極的にコンテンツ化する。 | □ |

| 10 | 外部プラットフォームとの連携 | 外部プラットフォームからの発信には、必ず公式サイトの関連ページへのリンクを設置する。 | □ |

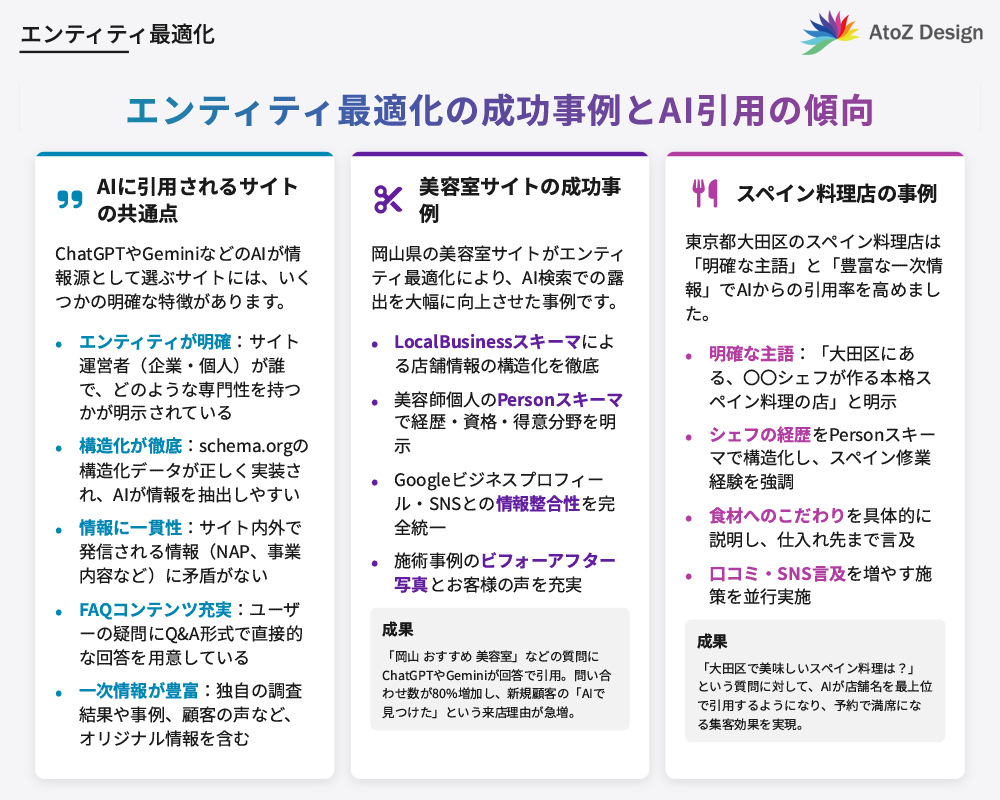

エンティティ最適化の成功事例とAI引用の傾向

理論だけでなく、エンティティ最適化が実際にどのような成果を生むのか、具体的な事例を見ていきましょう

ChatGPTやGeminiに引用されるサイトの共通点

- エンティティが明確: サイト運営者(企業・個人)が誰であり、どのような専門性を持つかが明確に示されています。

- 構造化が徹底されている: schema.orgの構造化データが正しく実装されており、AIが情報を抽出しやすい形式になっています。

- 情報に一貫性がある: サイト内外で発信される情報(NAP、事業内容など)に矛盾がなく、一貫しています。

- FAQコンテンツが充実: ユーザーが抱くであろう疑問に対して、Q&A形式で直接的な回答を用意しています。

- 一次情報が含まれている: 独自の調査結果や具体的な事例、顧客の声など、他では得られないオリジナルな情報が豊富です。

これらの要素はすべて、AIが「この情報源は信頼できる」と判断するための重要なシグナルとなっています。

実在性・専門性・整合性が明確なWebの特徴

LocalBusinessスキーマによる店舗情報の構造化、美容師個人のPersonスキーマによる専門性の明示、そしてGoogleビジネスプロフィールやSNSとの情報整合性を徹底しました。

その結果、ChatGPTやGeminiなどのAI検索で「岡山 おすすめ 美容室」といった質問に対して上位に表示されるようになり、Webサイトからの問い合わせ数がリニューアル前と比較して80%も増加したのです。これは、AIがサイトの「実在性」「専門性」「整合性」を高く評価し、信頼できる情報源としてユーザーに提示した結果と言えるでしょう。

AIが好む「明確な主語と一次情報」を持つ構造

東京都大田区のスペイン料理店の事例も示唆に富んでいます。この事例では、「大田区にある、〇〇(シェフ名)が作る本格スペイン料理の店」というように、「誰が」「どこで」「何を」提供しているのか、エンティティの主語を明確にしたコンテンツ戦略を展開しました。

シェフの経歴や料理へのこだわりといった一次情報をふんだんに盛り込み、それを裏付ける口コミやSNSでの言及を増やす施策も行いました。結果として、Google検索での上位表示はもちろん、AI検索においても「大田区で美味しいスペイン料理は?」という質問に対して、この店舗が引用される確率が飛躍的に高まり、予約で満席になるほどの集客効果を生み出しました。AIは、曖昧な情報よりも、明確な主語と具体的な一次情報を持つコンテンツを明らかに好むのです。

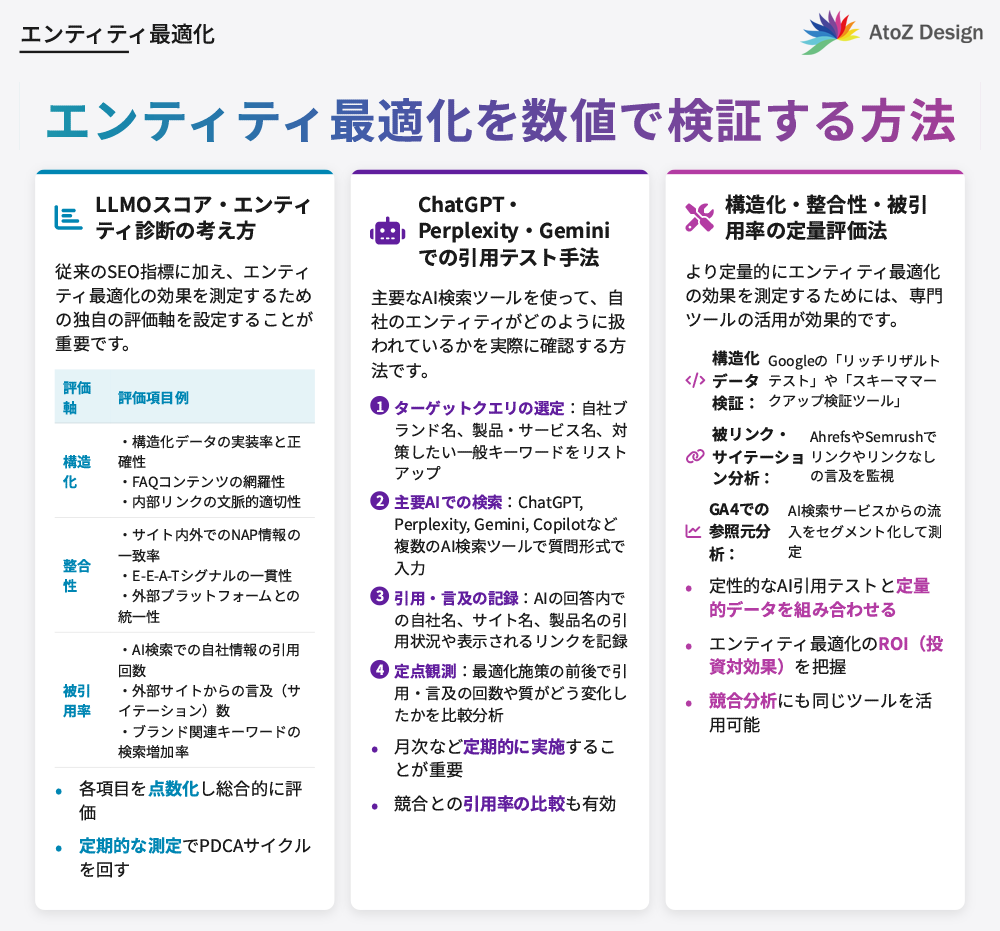

エンティティ最適化を数値で検証する方法

エンティティ最適化は、実施して終わりではありません。その効果を客観的な数値で測定し、継続的に改善していくことが重要です。従来のSEO指標に加え、LLMO時代ならではの新しい検証方法を取り入れる必要があります。

LLMOスコア・エンティティ診断の考え方

LLMOの効果を測るための統一された指標はまだ確立されていませんが、「LLMOスコア」や「エンティティ診断」といった考え方で、自社サイトの最適化レベルを自己評価することは可能です。

これは、以下のような要素を点数化し、総合的に評価するアプローチです。

| 評価軸 | 評価項目例 |

|---|---|

| 構造化 | ・構造化データの実装率と正確性 ・FAQコンテンツの網羅性 ・内部リンクの文脈的適切性 |

| 整合性 | ・サイト内外でのNAP情報の一致率 ・E-E-A-Tシグナルの一貫性 ・外部プラットフォームとのプロフィール統一 |

| 被引用率 | ・主要AI検索での自社情報(ブランド、製品)の引用回数 ・外部の信頼できるサイトからの言及(サイテーション)数 |

これらの項目を定期的にチェックし、スコアを向上させるための改善策を立案・実行するPDCAサイクルを回します。

LLMO診断ができるおすすめの会社を知りたい方は、こちらの記事もご参考ください。

▶ LLMO診断おすすめ会社6選|AI最適化で選ばれる最新サービス比較

ChatGPT・Perplexity・GeminiでのAI引用テスト手法

最も直接的な効果測定方法は、実際に主要なAI検索ツールを使って、自社のエンティティがどのように扱われているかを確認することです。

以下の手順で定期的に「AI引用テスト」を実施しましょう。

- ターゲットクエリの選定: 自社ブランド名、製品・サービス名、そして対策したい一般キーワード(例:「〇〇 使い方」)など、複数のクエリをリストアップします。

- 主要AIでの検索: ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilotなど、複数のAI検索ツールで、選定したクエリを質問形式で入力します。

- 引用・言及の記録: AIの回答の中に、自社名、サイト名、製品名が引用または言及されているかを記録します。引用元のリンクが表示されているかも確認します。

- 定点観測: このテストを月次など定期的に行い、最適化施策の前後で引用・言及の回数や質がどのように変化したかを比較分析します。

このテストにより、どのAIに、どの情報が、どのように評価されているかを具体的に把握し、次の戦略に活かすことができます。

構造化・整合性・被引用率の定量評価法

より定量的に評価するためには、専用のツールを活用することも有効です。

- 構造化データの検証: Googleの「リッチリザルトテスト」や「スキーママークアップ検証ツール」を使い、構造化データにエラーがないか、正しく認識されているかを定期的にチェックします。

- 被リンク・サイテーション分析: AhrefsやSemrushといったSEOツールを使い、自社への被リンクだけでなく、リンクのない言及(サイテーション)がどのサイトで発生しているかを監視します。

- GA4での参照元分析: Google Analytics 4で、

gemini.google.comやchatgpt.comなどのAIサービスからの参照トラフィックをセグメント化し、流入数やコンバージョンへの貢献度を測定します。

これらの定量的データを、前述の定性的なAI引用テストの結果と組み合わせることで、エンティティ最適化のROI(投資対効果)をより正確に評価することが可能になります。

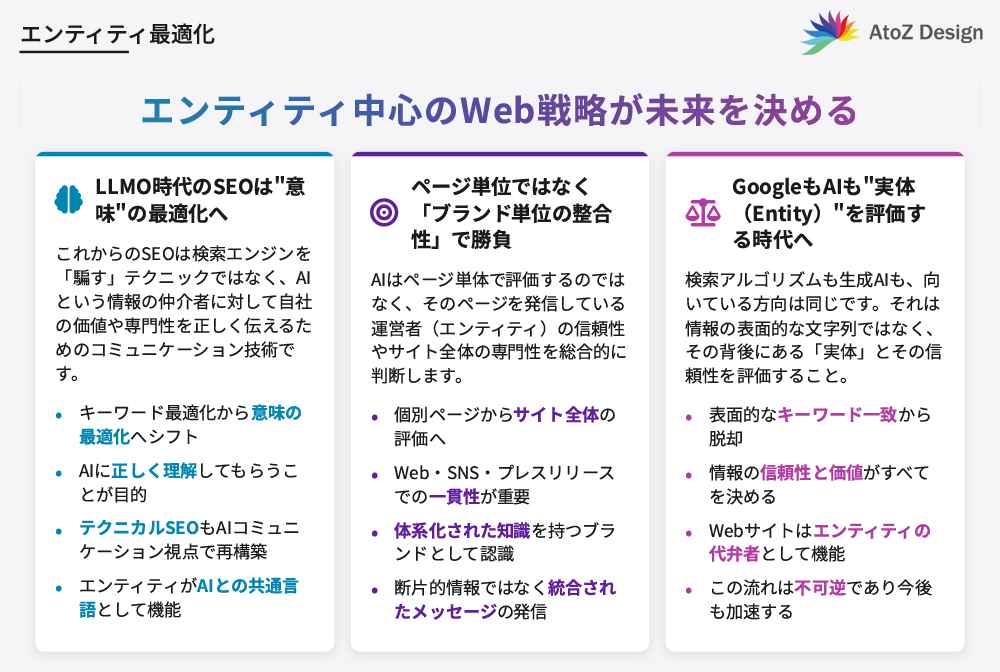

エンティティ中心のWeb戦略が未来を決める

検索の世界は、もはやキーワードのマッチングゲームではありません。AIが情報の「意味」を理解し、その信頼性を評価する時代において、Web戦略の基盤そのものを考え直す必要があります。その中心に据えるべきなのが「エンティティ」であり、ページ単位の最適化から、ブランドという実体そのものの最適化へと視点を移さなければなりません。

LLMO時代のSEOは“意味”の最適化へ

これからのSEO、すなわちLLMOは、検索エンジンを「騙す」ためのテクニックではなく、AIという新たな情報の仲介者に対して、自社の持つ価値や専門性を「正しく伝える」ためのコミュニケーション技術です。そのコミュニケーションの基礎となる言語が、エンティティなのです。

AIに自社の情報を正しく、深く理解してもらうこと。これが、これからのWebマーケティングにおける「意味の最適化」の本質です。テクニカルな施策もコンテンツ作りも、すべてはこの目的のために再構築されるべきです。

ページ単位ではなく「ブランド単位の整合性」で勝負

従来のSEOでは、特定のキーワードに対して個別のページを最適化することが一般的でした。しかし、AIはページ単体で評価するのではなく、そのページを発信している運営者(エンティティ)の信頼性や、サイト全体の専門性を総合的に判断します。

したがって、これからはWebサイト、SNS、プレスリリース、口コミなど、あらゆる顧客接点において「ブランド」としての一貫したメッセージを発信し、整合性を保つことが重要になります。断片的な情報の集合体ではなく、体系化された知識を持つ信頼できるブランド(エンティティ)として認識されることこそが、AI時代における競争優位の源泉となるのです。

GoogleもAIも“実体(Entity)”を評価する時代へ

Googleの検索アルゴリズムも、生成AIも、向いている方向は同じです。それは、ユーザーに対して最も信頼でき、価値のある情報を提供すること。そのために、情報の表面的な文字列ではなく、その背後にある「実体(エンティティ)」とその信頼性を評価するよう進化しています。

この流れはもはや不可逆です。Webサイトが単なる情報の器ではなく、信頼できるエンティティの代弁者として機能して初めて、AIとユーザーの両方から選ばれる存在となります。自社の「実体」をデジタル上でいかに明確に、そして魅力的に表現できるか。その問いに対する答えこそが、未来のWeb戦略そのものなのです。

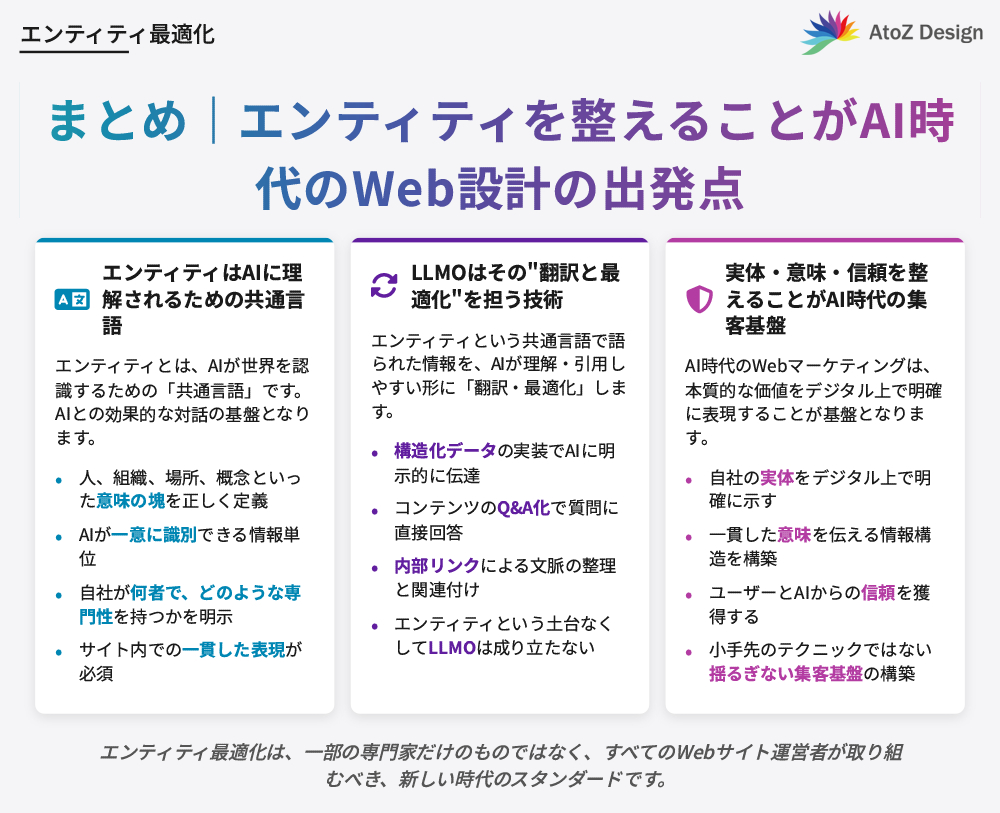

まとめ|エンティティを整えることがAI時代のWeb設計の出発点

AIが情報流通の主役となる新時代において、Webサイトのあり方は根本的な変革を迫られています。この大きな変化の波を乗りこなし、持続的な成果を上げるための羅針盤、それが「エンティティ最適化」です。本記事で解説してきた要点を、最後に改めて確認しましょう。

エンティティはAIに理解されるための共通言語

エンティティとは、AIが世界を認識するための「共通言語」です。人、組織、場所、概念といった「意味の塊」を正しく定義し、Webサイト上で明確に示すことで、初めてAIとの効果的な対話が可能になります。自社が何者で、どのような専門性を持つのかを、この共通言語で語ることが不可欠です。

LLMOはその“翻訳と最適化”を担う技術

LLMOは、エンティティという共通言語で語られた情報を、AIが最も理解しやすく、引用しやすい形に「翻訳・最適化」する技術です。構造化データの実装、コンテンツのQ&A化、内部リンクによる文脈の整理など、あらゆる施策は、AIへの翻訳精度を高めるためのものです。エンティティという土台なくして、LLMOという建築は成り立ちません。

実体・意味・信頼を整えることが、AI時代の集客基盤になる

結論として、AI時代のWebマーケティングで成功するために私たちがやるべきことは、極めて本質的です。それは、自社の「実体」をデジタル上で明確にし、一貫した「意味」を伝え、ユーザーとAIからの「信頼」を勝ち取ること。この3つを地道に整えることこそが、小手先のテクニックに依存しない、揺るぎない集客基盤を築く唯一の道です。

エンティティ最適化は、もはや一部の専門家だけのものではありません。すべてのWebサイト運営者が取り組むべき、新しい時代のスタンダードです。今日から、自社のエンティティを見つめ直し、AIに選ばれるWebサイト設計の第一歩を踏み出しましょう。

AIに“選ばれるWeb”を、AtoZ Designが設計します

AtoZ Designは、SEOを超えた次世代の戦略――エンティティ最適化 × LLMO設計に特化したWeb制作・運用パートナーです。 企業や店舗、そして個人の「実体(Entity)」を正確に定義し、AIが理解・引用しやすい形でWeb上に構築します。

単なるキーワード対策ではなく、

- 構造化データの実装

- E-E-A-T/NAP整合性の設計

- 外部プラットフォーム連携(Wikipedia・PR TIMES・noteなど)

- AI引用率を可視化するLLMO診断レポート

といった、AI時代の集客に欠かせない仕組みをワンストップで提供。 すでに美容室・クリニック・飲食・製造・SaaSなど多様な業種で、AI検索からの新規流入・問い合わせ増加を実現しています。

あなたのビジネスが、AIに“選ばれる存在”になるために。 まずは無料のLLMO診断から、現状を可視化してみませんか?

関連記事: LLMO対策に強いホームページ制作会社10選

関連記事: AIO対策(AI検索最適化)に強いおすすめのホームページ制作会社10選を紹介

関連記事: LLMO・AIO対応のホームページ制作サービス